リノベ向きかどうかの構造的ポイント

豊橋市の工務店。ニコハウス設計室代表で一級建築士の鈴木です。

今回の住まいの情報は『リノベ物件の構造的ポイント』のお話しです。(わかりにくいと思われるのでいずれYouTubeで撮影します)

最近相談の多いリノベーション。

図面がある方には持ってきていただくのですが、構造的に補強がしやすいか?しにくいか?によって補強するための費用が大きく変わります。

変わるポイントとして①基礎の追加の発生、②梁の補強の発生、③追加の梁の発生が考えられるからです。

実際にリノベーション相談のあった住まい、現在新築にむけ動いているSさまの旧間取りを復元し、出来る限りわかりやすく『リノベーション向けかどうかの構造ポイント』を書きます。

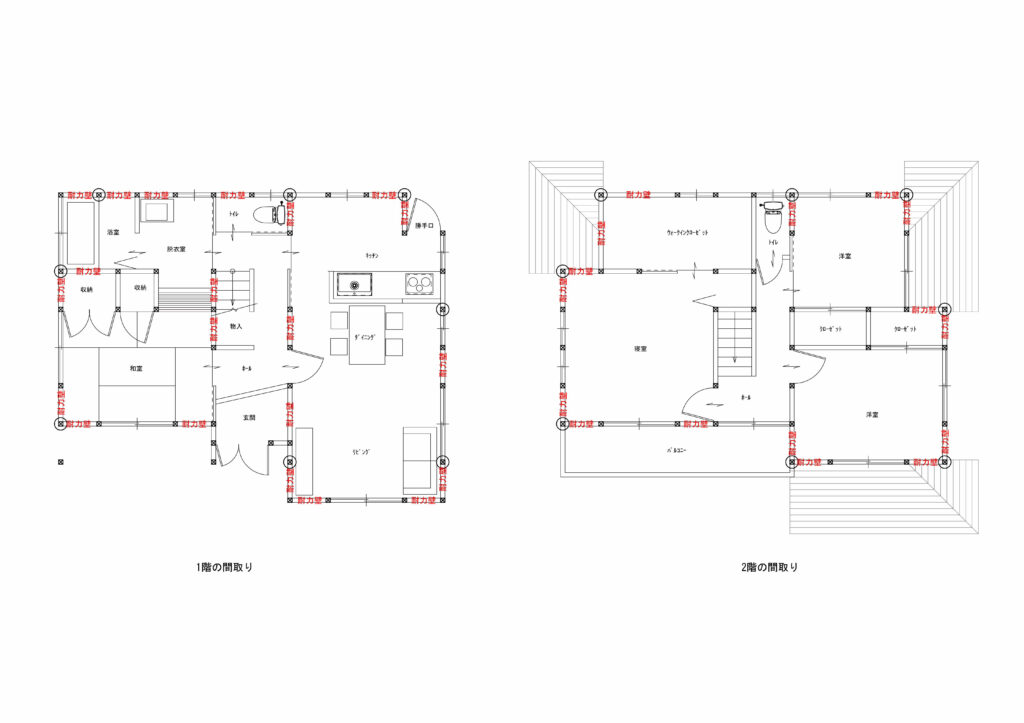

こちらが平面図です。約築30年ほどの住まいなので基礎や金物の補強も現在の基準法通りに行われているであろう物件。

間取りは3LDK+和室というオーソドックスな間取りですが、水廻りへの動線も考えられていて、ハウスメーカーの間取り集にありそうな優秀な平面です。

ただ私はこの図面を見たときに違和感を感じました。

柱が必要な場所に柱がないからです。もしかしたらプロの方も気づかないかもしれません。

気づかないということは構造にあまり詳しくないと思った方がいいので、検討中の工務店さんなどにこの間取りを見せて聞いてみるといいかも(笑)

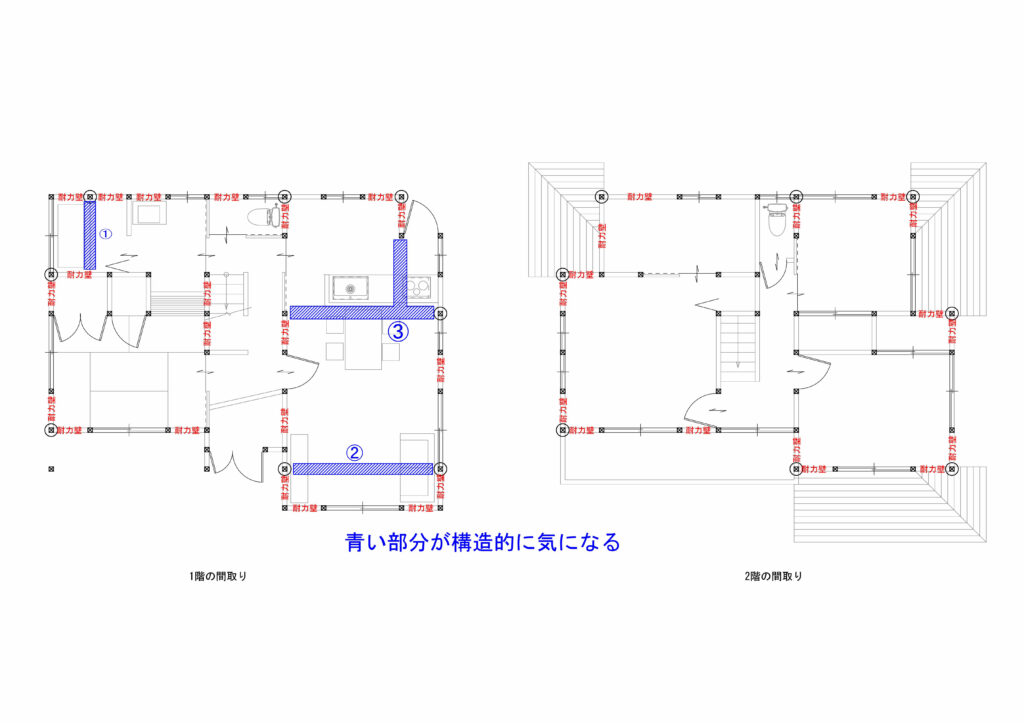

以下に私が気になった点を図示しました。

1階の図面に①~③までありますが、数字が大きいほどあまりよくないなということを表しています。

まず①から。

2階に耐力壁が存在していますが浴室をまたぐような梁の上に耐力壁があります。

構造に詳しい方なら絶対にやらない『梁上耐力壁』という作戦です。

ただ単純に耐力壁があればいいと思っている設計士がやりがちなダメなパターンですが何がダメなのか?

耐力壁は地震時の横方向の力に対して耐えるような働きをします。

それに対し、宙に浮いた梁でその力を受けるというのが梁上耐力壁。

地震力により、柱は地面の方向に押されますので梁がたわみます。ここは距離が短いからまあ目をつぶってもいいでしょう。

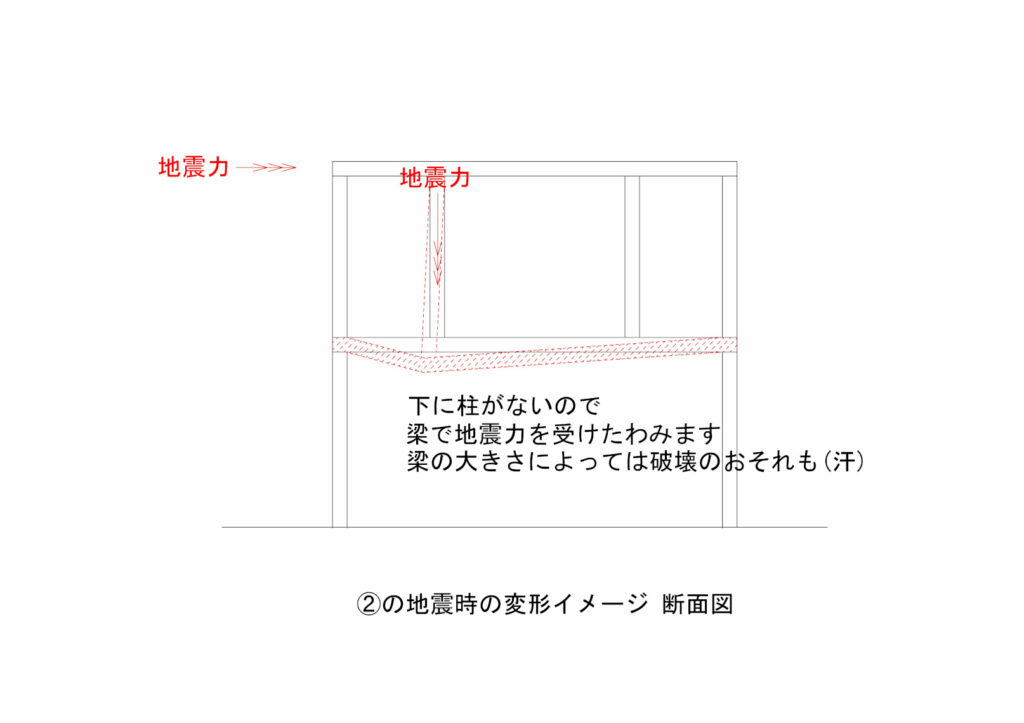

②の場所はリビングをまたぐように2間の梁(3640)の梁の上に耐力壁が存在します。

南側にバルコニーを取った間取りに特に多いのがこのパターン。現在の新築間取りでも多く存在する私がイラっとする間取りの代表的なものです。

この梁は地震力の際の負担も間口に合わせて、とても大きいのですが嫌だなあと感じるのは屋根の荷重も受けている点。

2階の屋根加重、2階の床荷重、1階の屋根加重を受けながら、地震の際には地震力も負担するのがリビングの上の梁。

なんとなく気持ち悪いなあと思わないと設計士として失格だと思います。しつこいですがこういう間取りが本当に多い!

これを見ている人の5件に1件ぐらいはあるんじゃないか?と思うぐらいです。

もし手元に構造図面があるなら確認してください。そうとう大きな梁が入っているはずです。

そして一番やばいなと思ったのが③の部分。

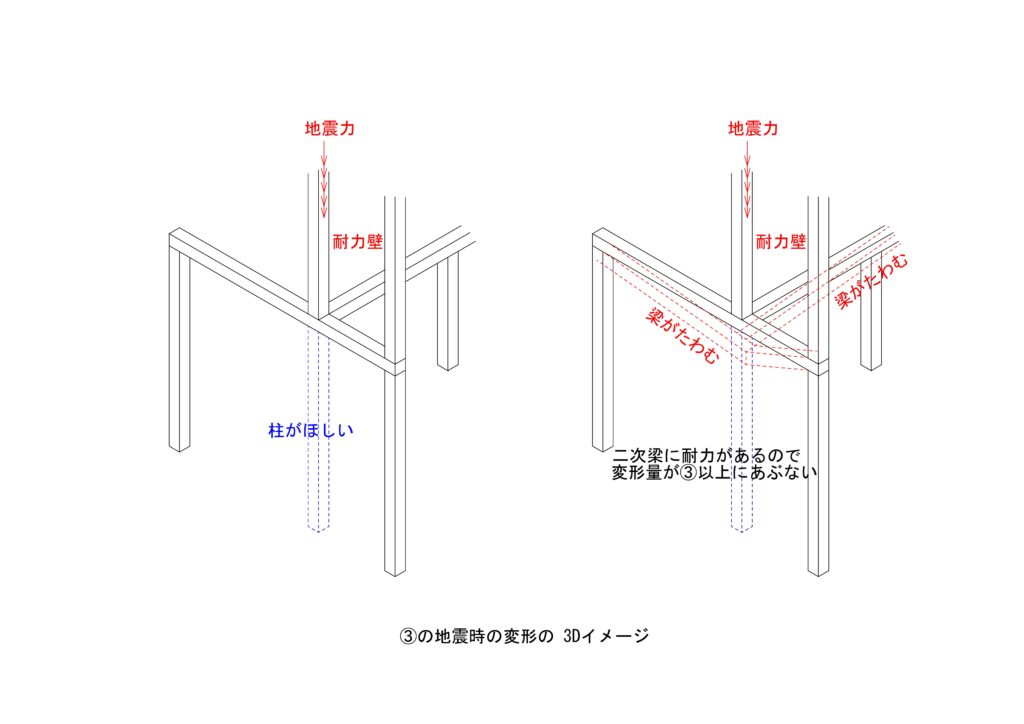

③の交点には柱がほしいと思うのがまともな設計士の普通です。

何がダメなのか?

②の梁同様、2階屋根、2階床、1階の屋根加重を受け、さらに地震力を受けた際には二次梁と呼ばれる梁に梁をかける浮いた状態の場所に地震力が加わります。

2方向からの地震力を受けるような状態になっているわけです。

だから地震時のたわみ方は②の梁以上にあぶない状態になります。

いますぐにでも真下に柱を入れたいと思いましたが、その下には基礎梁がなく基礎補強をする必要もわかりました。

以上の部分が今回の間取りでの構造的弱点になります。

こうしたお話しはリノベの相談で間取りを持ってきていただければ容易にできます。

(間取りのコピーを取って、蛍光ペンで梁のかかり方を説明します)

構造的欠点を無視したまま耐力壁だけを増やした構造補強をするとぱっと見は構造評点(耐震診断による評点)があがり、なんとなく地震に強くなったような気がします。

(設計士もしらずにやっているケースが多い)

知らずに強くした耐力壁により梁破壊が起こってしまうこともあるのでこういった方法はやめたほうがいいでしょう。

知識を持ってリノベーションしてくれる設計士さんかどうか?の見極め方とリノベーション向きな構造かどうか?のポイントでした。

みなさんのご参考になれば幸いです。