COLUMNブログ

記事一覧(777件)

雑誌掲載のお礼 その2。

up - スタッフブログ

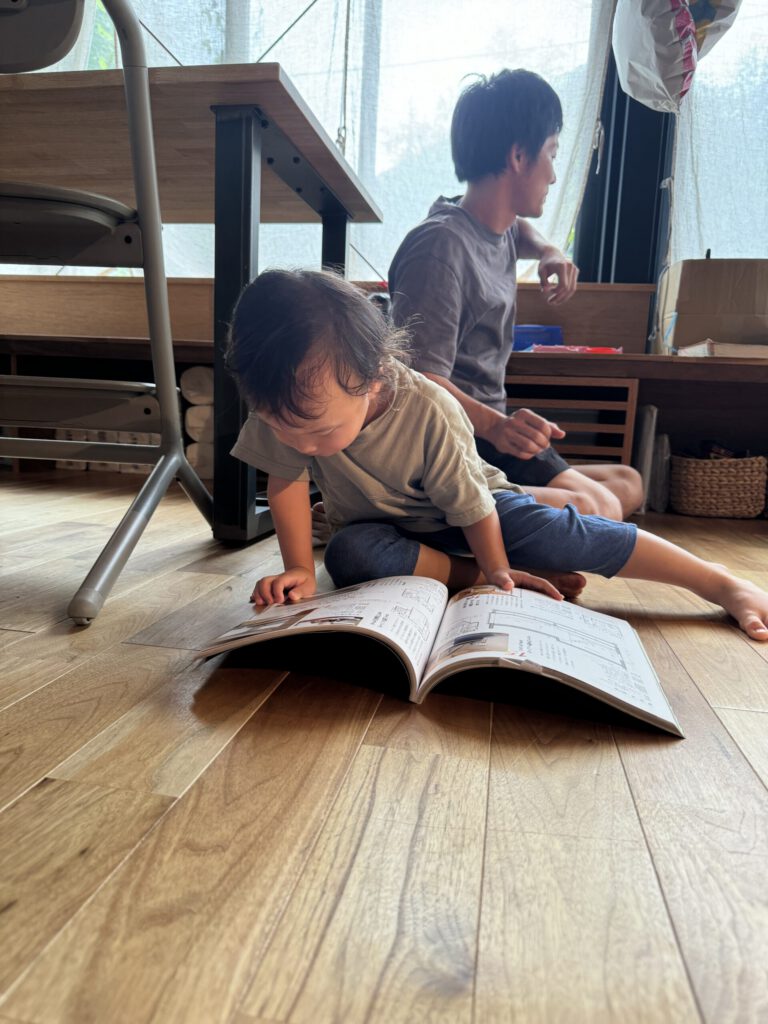

一級建築士でニコハウス設計室代表の鈴木です。台風の影響で中止にした暮らし内覧会でしたが、『できたよね』という天気で少し残念でしたが、そのおかげでゆっくり休むことができました。また時間ができたので、雑誌掲載のお礼のため、Tさま邸に伺ってきました。 建築知識 ビルダーズNO.58 子供を伸ばす住宅設計術というタイトルで全国の書店でも販売されています。リビングで家族とつながる子ども部屋の例として掲載。ビルダーズの購入はこちらから。子育てをされている方々の住まい計画にはとてもいい内容なのでぜひご覧ください。お施主さまにご協力をお願いし、何枚か取っていただいた写真。インスタで投稿いただき、見た瞬間にほっこりするいい寝起き写真。これは家族でないと絶対にとれない、とてもいい顔。光の入り方がきれいで、連続窓による奥行き感もあって選ばれたのだと思います。1つ前のブログのOさま邸でもお子様が熱心に自分の映っているページを眺めていましたが、Hくんも一緒。私は子供がすでに大きいので、小さな子を見ると孫を見ているかのような気持ちになり、癒されます(笑)本を見飽きると家の中を少し案内してくれました♪ この住まいは23坪ほどでとてもコンパクトに出来ているのですが、視線が抜けること、居場所がそれぞれ確保されているのでどこにいても落ち着きます。南側は倉庫があり、日中の日射が望めないので、吹き抜け上部から光がふりそそぐ設計になっています。小さな住まいにふれるたびに感じることは『これぐらいでちょうどいい』ということ。最近は小さな家に、とても大きな魅力を感じています。小さな家は、お子さまが巣立った後、ご夫婦だけになっても無駄なスペースが残りません。それぞれの書斎のようなスペースや収納ができ、有効活用できます。これが35坪を超えるような住まいだと、とにかく部屋が余る。よく聞くのが2階は誰も使っていないという事実。建物が大きいと中古として売ることや、賃貸で貸すという選択も難しくなります。一方、小さな家は3~4人家族なら十分住めますし、誰も使わなくなったとしても、貸したり売ったりもしやすくなります。空調する空間が小さいと光熱費が抑えられ、メンテナンスする面積も小さくて済みます。小さな住まいを建てたい方 お問い合わせはこちらから。私がもう一度建てることがあるならば、大きすぎない土地に20坪を切った小さな家をちょこんと建て、廻りに雑木林を造るだろうなと思います。 話が小さな家のススメみたいな内容になってしまいました(汗)小さな家を含む施工例はこちらから。Tさま撮影のご協力ありがとうございました。つらいことがあった時はこの写真を眺めて癒されたいと思います。行くたびに感じるのですがあいかわらずいい住まいだなと…。皆さんからの評判もとてもいい住まいなので、またぜひ暮らし内覧会をお願いします。 急な訪問でしたがいつもこころよく迎えてくれるTさまに感謝。いつもゆっくり滞在させていただき有難うございます。

雑誌掲載と見学会のお礼。

up - スタッフブログ

一級建築士でニコハウス設計室代表の鈴木です。台風の影響により、お客様の安全に配慮し中止にした暮らし内覧会を開催予定だったOさま邸。心配されていた台風の影響がそれほどでもなかったため、予定いただいたことに対してのお礼ともう一つの目的でおうちに遊びに行ってきました。雨を期待してお伺いさせていただきましたが、到着の時には降っていませんでした。雨が楽しめるようにと、この住まいは雨どいが切りっぱなしになっていて、雨の日限定の滝があらわれます♪わかりにくいのですが、雨どいの先は庭。雨の日だけでなく、晴れの日でも屋根に水をかけて楽しんでいるそうで、設計者として提案させていただいたことをすごくうれしく思いました。普通に住まいを提案するだけでなく、こういった遊び心をいれるのはニコハウス設計室ならではかなと思います。この雨どいの楽しさを体感したかったことと、もう一つ。先日発売した建築雑誌、建築知識ビルダーズのNO58号の掲載報告とお礼です。弊社の実例を2つ載せていただきましたがそのうちの一つがこのOさま邸。7月頃にちょっとした不具合があり、お伺いした際に私がスマホで撮った写真。子供が片付けやすい収納例として掲載されています。ビルダーズの購入はこちらから。子供を伸ばす住宅設計術というタイトルで全国の書店でも販売されています。子育てをされている方々の住まい計画にはとてもいい内容なのでぜひご覧ください。お子さまも真剣なまなざしで我が家の記事を見てくれてました(笑)なかなか全国紙にのることはありませんので、Oさまたちも喜んでいただけとてもうれしく思いました。天候のせいとはいえ、暮らし見学会ができなかったことは大変悔やまれます。でも今後の個別の案内も快く快諾していただけましたので、ご興味ある方は『石巻本町の家見たいよー』と言っていただければ、Oさまにアポどりさせていただきます。お問い合わせはこちらから。みなさま遠慮なくお声掛けください。私がいる中でも常に自然体のお子様たち。上り下りするだけの階段ではもったいないからと、あえて建物の中心に階段を設置させていただきましたが、ちゃんと居場所になっています。想定していた使い方ですが、座れる場所があると、本能でゆっくりする場所にかわります。 Oさま今日はありがとうございました。ゆーっくりお話させていただきましたが、ご家族で住まいを楽しんでもらっているのが本当にうれしい。いついっても気さくに迎え入れてくれてありがとうございます。個人的にもとても気に入っているOさま邸。また甘えて暮らし内覧会お願いをさせていただくと思いますが懲りずに引き続きよろしくお願いいたします。

来月の内覧会に向けて。

up - スタッフブログ

一級建築士でニコハウス設計室 代表の鈴木です。今週末の暮らし内覧会、とてもいい空間なのでみなさんに披露したかったのですが台風の中は危険だと判断し、中止させていただくことになりました。ご予定いただいた皆様、ごめんなさい。今後も内覧会を予定していきますので引き続きニコハウス設計室をよろしくお願いいたします。 来月完成予定の豊橋市のKさま邸。先日完成前の気密測定を行わせていただきました。弊社では施工時の気密測定はせず、完成時のみ行っています。『大丈夫?』と心配されますが、施工時は自社検査にて気密をチェックしていますので問題ありません。それでも完成までにはエアコンが付き、インターホンがつき、…などたくさんの外部との貫通部が存在しその機器設置が進みますので、より正確な完成時の測定にこだわってやっています。一般的に気密測定は家の中を『負圧』にすることで測定します。気密が悪い家だと測定器が大きな音をたてて家の中を負圧にします。気密がいい家だと測定器はおとなしい音をたてて微風で家の中を負圧にします。何が違うかというと、風の影響を受けやすいか、受けにくいか。力いっぱい動いている場合の気密の悪い家は、風の影響が出にくく、微風で測定する気密のいい家は風の影響を受けやすい。だから弊社のように気密がいいと風の強い日は絶対に計れません。今回も複数回チャレンジして、結果を確認しました。1回目 C値 0.252回目 C値 0.143回目 C値 0.20同じ機械で計ってもこれだけ違います。スキマでいうと1回目 23平方センチ2回目 13平方センチ3回目 19平方センチ多いのと少ないので10平方センチ違います。このぐらい違うのだから気密についてはあまり細かいことは言わず、大きな気持ちで0.3以下ぐらいなら…と受け止めておくことがいいでしょう。そうでない場合は、無風の日を狙って測定するのかなと思います。今回はグラフがきれいに描けたC値 0.20で報告書を出していただくことにしました。住んでいく上で、この微妙な差を気にするよりは、もっと気にすることがたくさんあるんじゃないか…。この住まいは23号バイパスから降りてすぐ。南大清水町という場所にあります。9月末には内覧会を予定していますので、みなさまのお越しをお待ちしています。弊社は木をふんだんに使った木造らしい住まいを造っています。施工例もぜひ参考になさってください。施工例はこちらから。特徴的な木の外壁があったら、それはきっとニコハウス設計室の仕事です。建築工事中から木の香りがして歩行者の方たちも癒される住まい。いかがですか?

『建築知識ビルダーズ』NO58号掲載のお知らせ。

up - お知らせ

業界で有名な建築知識ビルダーズに弊社の実例を2つ載せていただきました。リビングで家族とつながる子ども部屋の例、子供が片付けやすい収納例として掲載されています。ビルダーズの購入はこちらから。子供を伸ばす住宅設計術というタイトルで全国の書店でも販売されています。子育てをされている方々の住まい計画にはとてもいい内容なのでぜひご覧ください。

電気配線でお伝えすること。

up - スタッフブログ

一級建築士でニコハウス設計室代表の鈴木です。台風が近づいていますので、みなさま十分な養生と安全の確保をよろしくお願いいたします。 先週末、豊橋市で新築施工中のOさま邸で電気配線の打ち合わせをさせていただきました。最近までずーっと暑かったため、はやめにしましょうということで朝8時からの打ち合わせ。私自身は朝5時ころには起きてますので、早い時間の打ち合わせは大歓迎です。南北に長い敷地で東西は建物が迫っている、分譲地にありがちな北側道路の住まい。幸い、南側は敷地境界から離れたところに新築の平屋が建っているため、将来的に大きな環境の変化はなさそう。お隣側は、窓を開けても外壁が見えるか、もしくはお隣の窓が近づくだけなので窓を設けない計画です。開口部を絞ってあるので、明度差により南の開口部がより美しく見えます。電気配線打ち合わせでは、使い勝手中心で考えてしまいがちですが、そこは私たちプロの方で『見え方』の部分のお伝えもしながら進めていきます。『見え方』というのは壁面をどのようにきれいに見せるのかということ。使い勝手だけを考えて、やたらとコンセントやスイッチを設けると見せるための壁が美しい『見え方』をしません。過去の物件もお伝えが悪くそういった反省は少なからずあるのですが、様々な視点に配慮し配線位置を決めていきます。 もうひとつ照明計画はとても大事。明るくするために、たくさんのダウンライトをつけるということはしていません。照明は適度な明るさにし、必要な場所が明るくなるように計画することが居心地をよくするコツ。煌々と明るい部屋はゆっくり休むというよりも活動的な部屋になってしまいます。Oさま邸は天井に木板を貼りますので、天井面はなるべくいじめずにきれいなままにしておきたい。今回は壁面が少ないため、フロアスタンドなどを多用する計画といたしました。フロアスタンドのコンセントを壁スイッチで入り切り出来るようにしておくと使い勝手も良くなります。2階は個室になりますが、弊社がよくやる構造表し天井なので、1階と同じく天井には一切照明を設けず、壁面にて対応します。建築はどうしてもわかりにくいお話になってしまいますが、しっかり理解していただけるOさま。いつもお気遣いの飲み物ありがとうございます。引き続きよろしくお願いいたします。防水処理は終わっていますので、台風がきても大丈夫です。ご安心ください。

設計が上手になるために。

up - スタッフブログ

一級建築士でニコハウス設計室代表の鈴木です。先週末、スタッフと一緒に横浜東京出張に行ってきました。私はその1日前に茨木県へ前のりし、高校の娘のPTA役員の関係でPTA全国大会というものに参加してきました。愛知県からの遠征ですが、全国からPTAの方々が参加し、水戸駅はあきらかなオーバースペックになってました。参加が6000人ぐらいでみんなほぼ一緒に移動するから宿も、駅も、お土産売り場も大変でした。たくさんのありがたいお話を聞き、スタッフの元へ二日酔いで向かいました(汗) 3年ほど前から定期的に参加させていただいている、建築家 飯塚豊さんの工務店設計塾のための遠征。先に到着しているスタッフは図面課題の発表。今回は残念ながら優秀な賞には選ばれなかったようですが、半年間の学びを経て計画が上手になり、今後の皆様への提案はよりよいものが期待できそうです♪ 私の本番は遠征2日目の実物件見学。住宅をやっている設計士なら必ず知っている永田昌民さん。最初に自邸の見学をさせていただきました。 平面計画はとても単純で無駄が一切ないコンパクトな住まい。何度も本で見ていた建物ですが、実際に訪れてみるとしっとりした空間の良さに、屋外の暑さを忘れてしまうような心地よい空間が広がっていました。1つ1つの窓の位置は無駄がなく、抜けるように設計されています。ソファーに座らせていただいたり、椅子に座らせていただいたり、そこから見える景色など、実物件を見て初めて分かることがたくさん。天井の高さ、間の取り方がとてもちょうどいい。華美でなく心地よさとはこういうものとうことを実体験できたように思います。 2件目は相羽建設さんの住まいで同時期に永田さんが設計された住まい。こちらはスキップフロアで空間をつなげた住まいで同じくとてもコンパクト。リビング空間がより掘り下げられていて、外をより近くに感じら心地よい。 平面計画はこちらもとても単純です。平面計画と構造計画は単純なほど良い。ここ数年様々な物件を見てきて共通していること。複雑なほど無駄な空間やお金がかかることが増え結果的に魅力ではなくなるように感じます。 3件目も相羽建設さんの住まいで家具デザイナー小泉誠さん設計の住まい。小泉さんの設計物件は初めてだったので、とても新鮮。 ちょっとした細かな取っ手などもしっかりとデザインされていて、普段安易に考えてしまっていたことを反省。(そうはいってもどうすればいいのかはすぐに思いつきませんが…)壁のしっくいは古くなった冊子を裁断したものがテクスチャーとして混ぜてあり、質感がとてもいいなと感じました。同じく計画案はとてもコンパクトで心地よかった。 3件の住まいを体験し、小さな住まいにより大きな魅力を感じて帰ってきました。敷地を見て視線の抜ける場所を探すことが、一番最初にやる大事なこと。その抜ける場所に緑がないなら造ってあげること。室内空間で、要望をお聞きするとLDKは〇帖ほしい的なことを必ず言われますが、心地よさやいい住まいとはまったく無関係なことがよくわかりました。居場所を適度な大きさの空間で作ることがとにかく大事。大きすぎは絶対に落ち着かない。落ち着く場所が通過動線になっていないことは当たり前のこと。せっかく高気密高断熱なんだから、動線計画もしっかり考えると、裏動線をうまくとってリビングが散らからない住まいになります。構造的には必要な柱壁以外は無駄にふやさない。構造外で間仕切りをつくることで適度なこもり感や落ち着きのある空間になります。 これから提案する住まいには20坪を切る住まいもあります。20坪以下でもプランの工夫で4人家族ぐらいでも十分に住むことができます。コストが高くなってしまった建築ですが、プランの工夫でいくらでも小さくなります。当たり前ですが、長く住む建物こそ、新建材を使ったビニール素材でなく自然素材で更新ができる材料を使うことが大事。コストを抑えたコンパクトな住まいいかがですか?暮らし内覧会はこちらから。暮らし内覧会は午後からの時間はまだ空きがあります。27坪の住まいを体験してみてください。十分な広さがあることを知り、コストを抑えることができることもわかっていただけると思います。みなさまぜひご参考になさってください。

夏の地面は危険な温度。

up - 住まいの情報

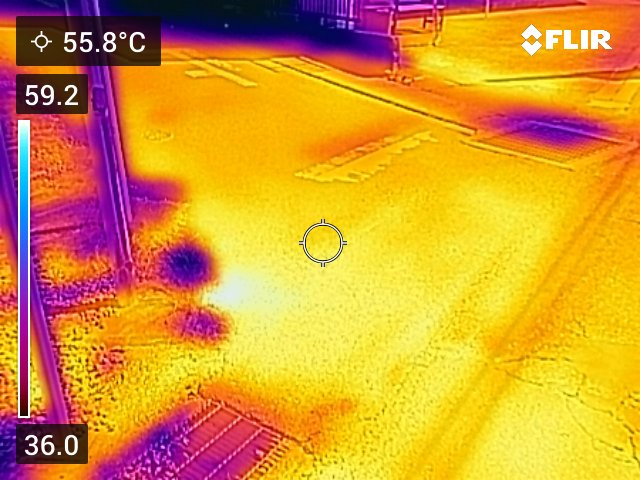

一級建築士でニコハウス設計室代表の鈴木です。我が家には愛犬がいますが、夏の散歩は地面の温度が危険すぎます。日中は照り返しもかなりきつく、夕方になってもぜんぜん涼しくなりません。いかに日影が大切か。庭ならいかに木陰が大切か。さらには建物に与える影響も変わってくるわけで、いかに外での日除けが大切か。自然のままの地面にしておくことの大切さと人工的な地面(コンクリートやアスファルト)はさけるべきということもお伝えします。最初に道路の状況。夏休みに同じ場所で撮影しました。14時ころ19時ころ朝5時ころ明け方と日中で地面の温度は30℃近くも違います。この照り返しは誰がみてもやばいなと思います。日中の60℃近いアスファルトは低温やけどします。愛犬を連れて歩くのは絶対にダメですね。同じ14時ころの芝庭の木陰は33.6℃。 体温以下なので裸足で歩いても大丈夫そうです。木陰のありがたさを感じる結果になりました。さらに建物を引いてみると、日陰のありがたさがとても顕著に表示されます。 日当たりのいい場所は50℃を超えているのに対して、日陰では38℃ほど。外気温そのままなのですが10℃以上違いますので外部での日除けがいかに大切かがとてもよくわかります。庇のない箱型の住まいをよく見かけます。吹き抜けの上にでかい窓があったりして、日除けも一切つけられないようなことも。10℃以上の表面温度の差になれば室内に与える温度影響も相当なものです。エアコンは室内に入る日射熱とバトルが起こり、いつまでたっても室温が下がりません。まだまだ暑い日が続きます。『日射遮蔽』がどれほどの効果があるのかをみなさんにお伝えしたかったです。建物の南側は庇の長さで日陰を造ることができますが、東西は太陽高度が低いため庇で日射を防ぐことはできません。大きな屋根やタープなどを使って効果的な『日射遮蔽』をしましょう。ニコハウス設計室は少ないエネルギーで快適に過ごせる住まいを提案しています。お問い合わせはこちらから。みなさまよろしくお願いいたします。 真っ暗な夜8時ころ愛犬散歩をしてみましたが、道路だけが目立つ結果になりました(汗)真っ暗なので元ネタ画像はありませんが、とても異常な状態に感じました(涙)

気温39℃の建築旅。

up - スタッフブログ

1級建築士で代表の鈴木です。1週間のお休みをいただきリフレッシュ。暑い中でしたが、建築を見に行きたくなってしまい遠出でなく近場への旅に出かけてきました。近場なのにいったことがなかったリトルワールド。入館時間に入りましたが暑すぎてほぼ誰もいません(汗) 建築は体感することが一番だといわれますが、インド館?!がとにかく居心地よくほれぼれしました。私たちが中間領域と呼んでいる、室内と庭をつなぐ屋根のある外。この場所は大きすぎると間延びし陽が入らなくなり、小さいとただの軒下になってしまい楽しくない。その絶妙な感覚は実際にその場に佇んで、体感しないとわからない。しつこいですがこの日は外気温39℃で暑すぎたのですが、この場所は風が抜け心地よい。久しぶりにほれぼれする中間領域でした。そういった時には必ず寸法を確認して、今後に生かすようにします。あまりきれいでないメモですが、今後の計画物件で登場することがありそうです。内部の造り方、ものすごくよかった♪ メリハリのある天井高さと素材の切り替え方、光の入り方などなど。それぞれの場所に立った際に抜けのある窓が見える点も、関心しました。私がやりたい建築がまさかリトルワールドのインド館にあるとは…(汗)。住まいを計画する際に見ておく価値十分な建物でした。気温39℃でしたけど・・。 そのあとは豊田へ向かい、豊田市博物館へ。 坂茂さん設計の4月に出来立てほやほやの建物。昨年、豊田市美術館に来た際に建築中だったのでずっと気になってました。駐車場から歩いていった際の見え方がとても美しい。バランスがとてもいいなと思いました。気温は39℃ですが…。もうちょっと涼しい時に芝庭からゆっくり眺めたい、そう思いました。今度は美術館と博物館のはしごかな。 ついでだったので近くにある妹島和世さん設計の逢妻交流館も行ってきました。 この暑さの中、ガラス張りの建物はどうなんだろうというちょっと斜めな気持ちも持ちつつ。そんなことを気にしたらこれは造れないですね。数年前に見に行った21世紀美術館とまったく同じ匂いがし、懐かしく感じました。工務店として、これはどうやって作るのか謎の部分も多く、苦労をあちこちに感じながら、圧倒的なデザインを堪能してきました。見学させていただきどうもありがとうございました。そして、暑い中お付き合いしてくれた妻にも感謝です。 今後の仕事に活かせる近場の旅でした。気温39℃でしたけど…。

木の外壁がようやく登場。

up - スタッフブログ

豊川市で施工中のMさま邸。お盆休み前に無事足場が取れました。Mさまは元々ガルバリウム鋼板でスタバのようなイメージでという要望でした。それでも弊社の物件を何件か体験いただく間に『木外壁』に魅力を感じられ、全面スギ板貼りと変わっていきました。その原因の一つになったのはおそらく、ガルバリウム鋼板の白さび問題です。ガルバリウム鋼板を使った場合、大気中のほこりが静電気などにより外壁に付着します。雨で洗い流されると問題は起きませんが、雨で流されない部分にはほこりがついたままとなり、それが白いさびの原因となります。そのため、弊社でガルバリウムを要望された場合は軒無しの提案をしていますが、それがあまり好みではなかったのかなと思います。木外壁はお施主さまによるDIY塗装。新品の木の外壁を経年美した古木色に変えてくれる塗料 ウッドロングエコで塗装。水に溶かして塗装をしますが、完全自然素材のため害がなく、DIYでも容易に施工ができます。Mさまはお子様と一緒に塗っていただきました。大変だったようですが、建築に参加することでいい思い出になります。 内部の打ち合わせをした後は、酷暑ではありますが外構の打ち合わせをさせていただきました。建物だけでなく、庭には小屋を造り、周囲からの視線を気にせずバーベキューが楽しめる空間を造ります。また南側に空き地があり、建物が建つ可能性もあるため、その建物からもなるべく見られないようなプライベートな庭空間。木板塀の位置はどのあたりがいいのか?高さは大丈夫か?家から見たときの距離感はどうだろうか?様々な検討を約2時間ほどさせていただきました。今は開けた何もない庭ですが、9月半ばころより制作に入らせていただきます。木板塀の工事が終わったころより、植栽工事に入らせていただきます。建物が建っただけだと、住まいの魅力はまだ出ません。ここに植栽をすることで120%の魅力的な住まいへと変身します。建築中、基礎から上棟した時のボリュームの変化以上に、心地よい空間の変化に驚いてくれるだろうなと思います。11月頃には内覧会を予定しています。さすがにバーベキューはできませんが、気候が良ければ庭でゆっくりしてもらえるしつらえはしたいと思っています。Mさま、引き続きよろしくお願いいたします。

構造用面材の釘の確認。

up - スタッフブログ

設計アシスタントの鈴田です。先月上棟したOさま邸。改めて上棟おめでとうございます! 今日は構造用面材の釘ピッチの確認をしてきました。骨組みの外側には構造用面材が貼られます。全て同じ面材で貼っていますが、釘のピッチによって壁倍率が変わってきます。構造計算で算出された壁倍率を元に建築基準法の告示規定の釘の種類、ピッチで打っていきます。 釘ピッチが飛んでいたり、釘がめり込み過ぎていると計算通り効かなくなってしまうので建物の外周部をぐるっと回って確認してきました。第三者機関の構造検査もありますが、たくさんの目で確認することでより間違いのにない施工ができるように徹底しています。 明後日にサッシが入るのでサッシ廻りの気密・防水処理をしていました。樹脂サッシでも外気温が低温になるとわずかながらに結露します。一時的なのでそこまで大きな被害にはならないはずですが、隠れてしまう木部が水を吸うことになってしまうので、防水紙を先張りしてその対策としています。またサッシ取付後に、木材の収縮で小さな隙間ができる可能性がありますので、低反発の気密用パッキンを取り付けたうえでサッシ設置を行います。 Oさま邸は天井が構造表しになっているので上棟と同時に2階の天井が仕上がっています。階段を上がりながら見える連続梁。二階に上がるたびにうっとりしてしまいそうです♪2階は寝るための部屋なので、軒先は1.8mほどに抑えています。たまに寝室の天井がとても高い家を見ますが、寝る部屋は天井が低いほうが落ち着きます。小さいころ、ドラえもんを見て押し入れで寝た経験がある方もいらっしゃるのかなと思うので、あの落ち着きを想像するとイメージしやすいと思います。お盆前は外周部の防水処理まで終えることが目標です。Oさま、引き続きよろしくお願いいたします。

寝苦しい理由と対策。

up - 住まいの情報

あまりにも暑い日が続きますので、安眠できるためのポイントをお伝えさせていただきます。 酷暑で寝つきが悪い、エアコンをかけると寒い…という方 必見です。夏の暑さの原因は『輻射熱』にあります。『空気の温度やエアコンの設定温度=体感温度』と思われがちですが、あなたに対して壁や天井や床から熱が与えられます。『(空気の温度+壁や天井の温度)÷2』があなたの体感温度です。体温は36℃程度ですが、それに対し、断熱の悪い家や窓を開けて寝る場合、壁の温度が明け方でも30℃近くはあるはずです。熱は低いほうへ流れますので36℃ぐらいの体温から30℃ぐらいの壁に向かって熱放射します。これに扇風機の風速を使って体感28℃ぐらいで寝ているのかなと思います。エアコンをかけていると寒いと感じるのは例えば27℃で設定したとしても、吹き出し温度は20℃程度。20℃の風はとても冷たく感じるため不快な寒さを感じます。エアコンの風は20℃ぐらいでも壁は30℃ぐらいと同じ室内でも10℃以上の差があるため、放射が体の部位ごと違い暑かったり、寒かったりするわけです。 じゃあどうしたらいいの?!となりますが、おすすめは『寝る前に壁を冷やす』ことが大事です。壁は石膏ボードが下地となっていることが多いので石膏ボードをしっかり冷やすこと。平屋ならきっと天井が一番暑い…。少し寒いぐらいの温度であらかじめ冷やして置き、寝るときには28℃設定ぐらいに。部屋温度が上昇してくるまではエアコンはほとんど止まっているので不快な寒さは感じません。そうすることで壁と室温との不快な温度差が少なくなり、朝までゆっくり寝られる可能性が増えるはずです。 高断熱の住まいになると壁の温度は26℃程度で一定になり、エアコンの風がなくても壁への放射冷却で体は涼しく感じます。実際には壁を触ると冷たく感じます。エアコンの直風でなくても快適に感じるのはそのためです。そのため温度調整は、扇風機など電気使用量の少ないものでまかなうことが可能となります。少ないエネルギーで快適に過ごすために断熱はとても大切な部分になります。断熱はしっかり施工すると、光熱費はかかりませんのであなたの生涯の健康を保つ一役を担います。 以下はリノベモデルに住んでいる夏の感想です。断熱改修するとどのように変わるのか、ご参考になさってください。弊社のリノベモデルですが、エアコン1台で過ごし、夜にはエアコンのない部屋で寝ていますが朝までゆっくり寝られています。先ほど書いたように、日中のエアコンの冷却によって壁がしっかり冷えています。 それぞれ壁、天井、床の放射温度。エアコンの設定温度は26℃ですが、18℃ぐらいの吹き出し温度なのでそれぞれよく冷えています。この温度は起床時に気になって撮影したものなので、寝ている間ぐらいでは壁などは暖まらないことがわかりました。朝方起きた際には27.1℃まで空気温度が上がっていましたが、壁などがその温度よりも少し低いので不快な暑さはありません。エアコンをかけておくと朝方寒く感じることがありますが、夫婦で寝ていると体の放熱で寝室の温度が夜に比べ0.7℃ぐらい上がります。0.7℃上昇が実に快適。寝ている間に体温が下がりますが、夜の気温のままだと朝方には寒く感じます。朝方の室温上昇との関係がちょうどいいのか、起きる時にもちょうどいい室温に感じます。起きて、扉を開けるとLDKは26.5℃ぐらいなので一瞬寒く感じ、体が活動的になり元の体感に戻ります。温度だけでなく、快適性には湿度も大きく関係してきますが、今日は室温の話でした。快適なリノベーションをしてみたい方、ぜひご相談ください。劇的に過ごしやすくなります。ご予約はこちらから。

豊橋市 暮らし見学会開催のお知らせ。

up - お知らせ

豊橋市石巻本町にて昨年末お引渡しさせていただきました、大屋根の住まいにてお施主さまのご厚意で暮らし内覧会を開催させていただくことになりました。緑豊かな敷地で過ごされたいご希望のご家族へ、コンパクトな27坪の住まいを計画した案件です。実際に住まわれている方のご意見をお聞きできる貴重なお時間となります。冬から夏まで過ごされていますので快適さの体感とお聴き取りも可能です。当日は涼しい中でご覧いただけますので、ごゆっくりご覧ください。 開催日程:8月31日(土)、9月1日(日)開催時間:10:00~17:00 各1時間開催場所:豊橋市石巻本町 ※詳しい場所はご予約確認メールにてお知らせしますご予約はこちらから。こんな方におすすめ□ 緑豊かな敷地でゆったりとした生活をされたい方□ 仕上げるのではなく、庭や建物を少しづつ手を入れていきたい方□ DIYで建築に参加されたい方□ 高低差のある敷地でも予算を抑えた造成計画としたい方□ ランドリールームを含めた無駄のない家事動線を体験したい方□ 夏エアコン1台での涼しさ体験 延床面積:27.0坪 4人家族対応の住まい敷地面積:76.4坪 崖条例部分含むご予約はこちらから。