COLUMNブログ

記事一覧(777件)

北欧の旅 その①。

up - スタッフブログ

豊橋市の工務店。ニコハウス設計室代表で一級建築士の鈴木です。住宅建築を志している方は必ず触れることになる北欧の建築家アルヴァ・アアルト。写真でみるだけでは空間の良さは絶対にわからないということで、1週間の北欧の旅 フィンランドへ行ってきました。北欧の旅のブログは1回では書ききれないので、のんびりと10回ぐらいのブログになりそうですがお付き合いをください汗

豊橋市半分リノベ 仕上げに向けて。

up - スタッフブログ

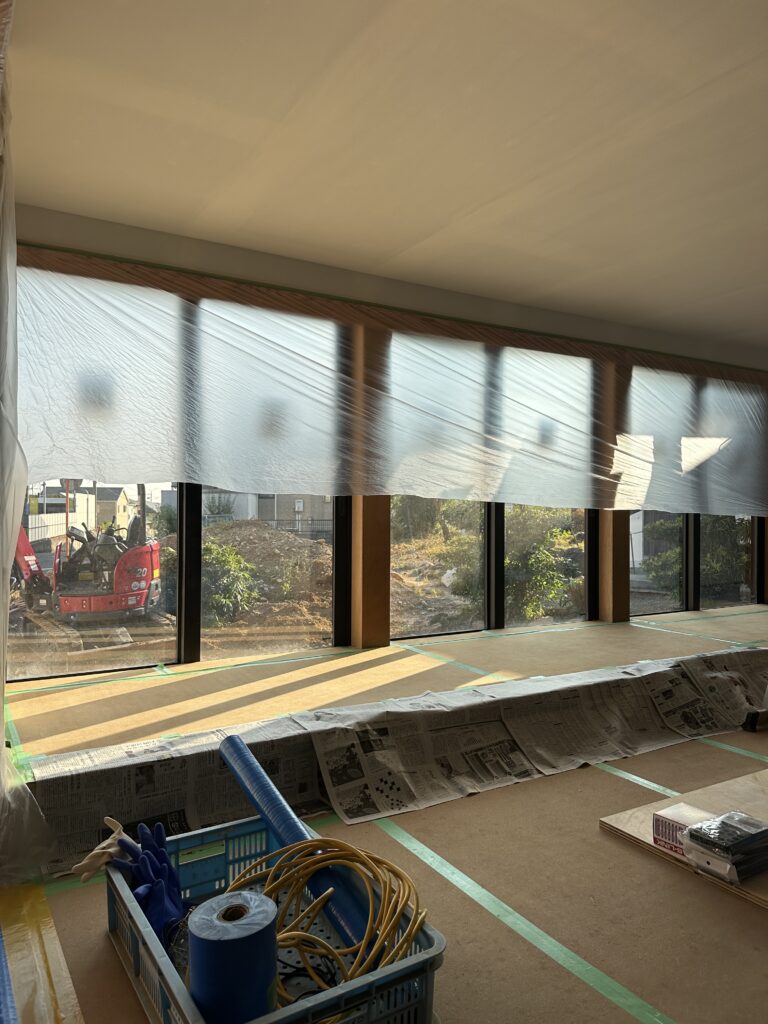

豊橋市の工務店。ニコハウス設計室代表で一級建築士の鈴木です。豊橋市で半分リノベのKさま邸。家の半分は全てそのままで、残り半分を耐震改修、断熱改修、仕上げをする工事です。半分だけでも構造的には家全体で考えることになりますので、新しく耐震改修する部分が強すぎてもいけない。家半分が強すぎると偏心率(家がねじれる可能性)が悪くなりますので、かえって部分破壊を起こす恐れがでてしまいます。弱い壁を必要量作ることを心がけて耐震設計をさせていただきました。

田原市リノベ工事 DIY施工中。

up - スタッフブログ

豊橋市の工務店。ニコハウス設計室代表で一級建築士の鈴木です。田原市でフルリノベ施工中のKさま邸。私たちの仕事はひと段落して、現在はお施主さまによるしっくいDIY工事塗装中です。

社員旅行in万博。

up - スタッフブログ

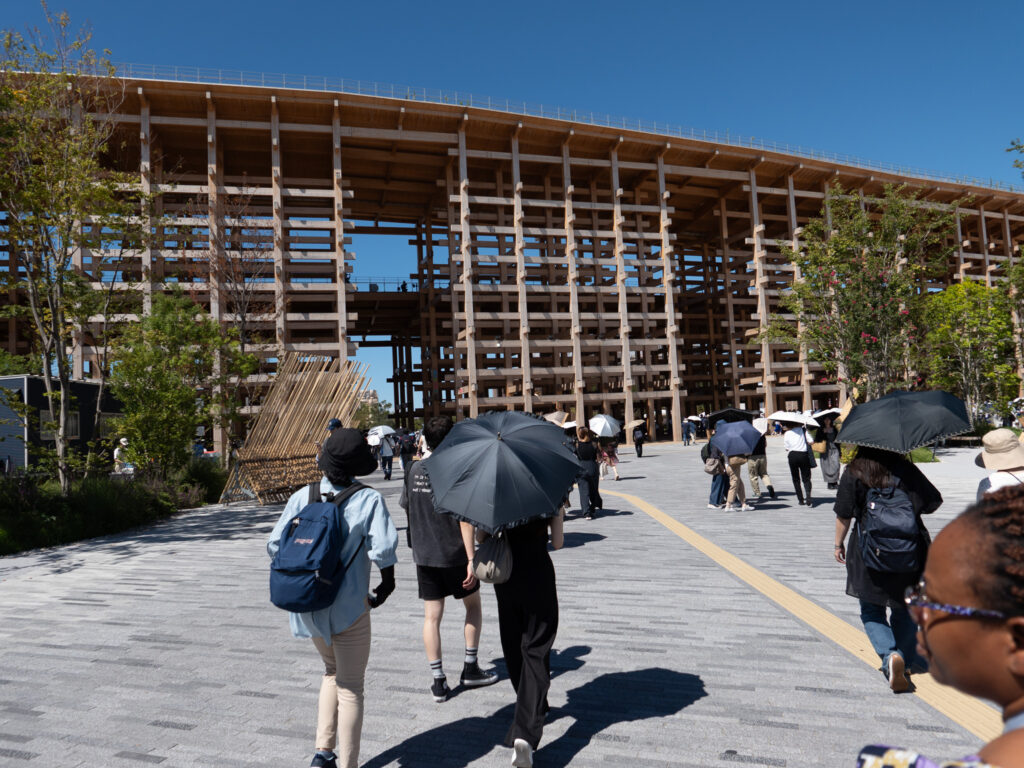

豊橋市の工務店。ニコハウス設計室代表で一級建築士の鈴木です。会社を設立して8年目。先日初めてみんなでまとまっていく社員旅行に行ってきました。みんなに相談して1泊2日の、万博の旅。

豊川市にて新築地鎮祭。

up - スタッフブログ

豊橋市の工務店。ニコハウス設計室代表で一級建築士の鈴木です。8月末日の暑い中、豊川市のTさま邸にて新築工事の地鎮祭を行わせていただきました。ご両親が住むご自宅の隣に分筆して建物を建てる計画です。

雑誌掲載のお知らせ。

up - スタッフブログ

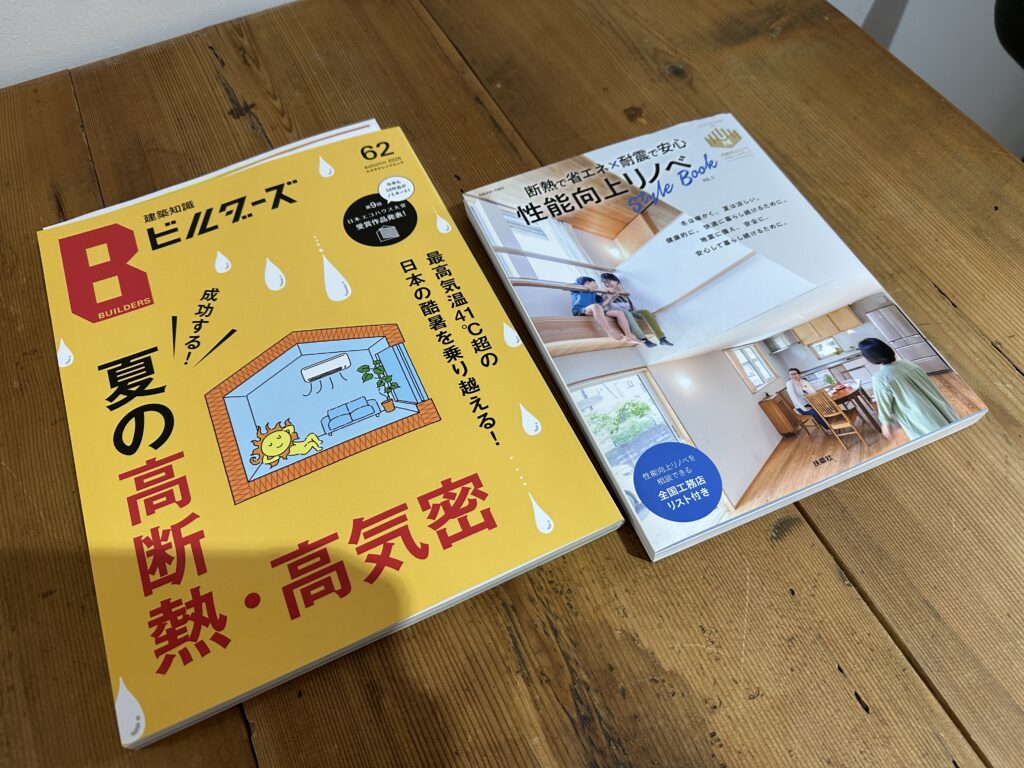

いつもブログをご覧いただきありがとうございます。豊橋市の工務店。ニコハウス設計室代表で一級建築士の鈴木です。 弊社の物件2件がそれぞれの雑誌に掲載されていますので、弊社へ興味をお持ちの方、またいい住まいを計画したいと思われている方ぜひご一読ください。どちらの書籍も全国の書店にて販売されています。 性能向上リノベ スタイルブック Vo.3昨年度末に行われたリノベデザインアワード2024にて特別賞を受賞した弊社のリノベモデルハウスが掲載されています。また正しいリノベーションの方法や断熱の方法など、一般の方にもわかりやすく記載されています。全国の優良工務店の方々が多数掲載されていますので、これからしっかりしたリフォーム、リノベーションをされたい方にはおすすめの書籍となります。

浜松にて新築工事開始。

up - スタッフブログ

豊橋市の工務店。ニコハウス設計室代表で一級建築士の鈴木です。浜松市で新築工事が始まったYさま邸。長ーい確認審査が無事終了し、先日長期優良住宅共々、許可が下りましたのでようやく着手できました。

田原市フルリノベ終盤。

up - スタッフブログ

豊橋市の工務店。ニコハウス設計室代表で一級建築士の鈴木です。田原市でフルリノベ中のKさま邸。お盆休みの間に、木部塗装をDIYにて行っていただきました。丁寧に塗装いただきありがとうございました。ダメなところがあったら言ってくださいといわれましたが、十分きれいな仕上がりです♪オイル塗装を期限通りに終えていただいたので、予定通りしっくいの下地となる紙クロス工事を行いました。

夏季休業終盤の建築旅。

up - スタッフブログ

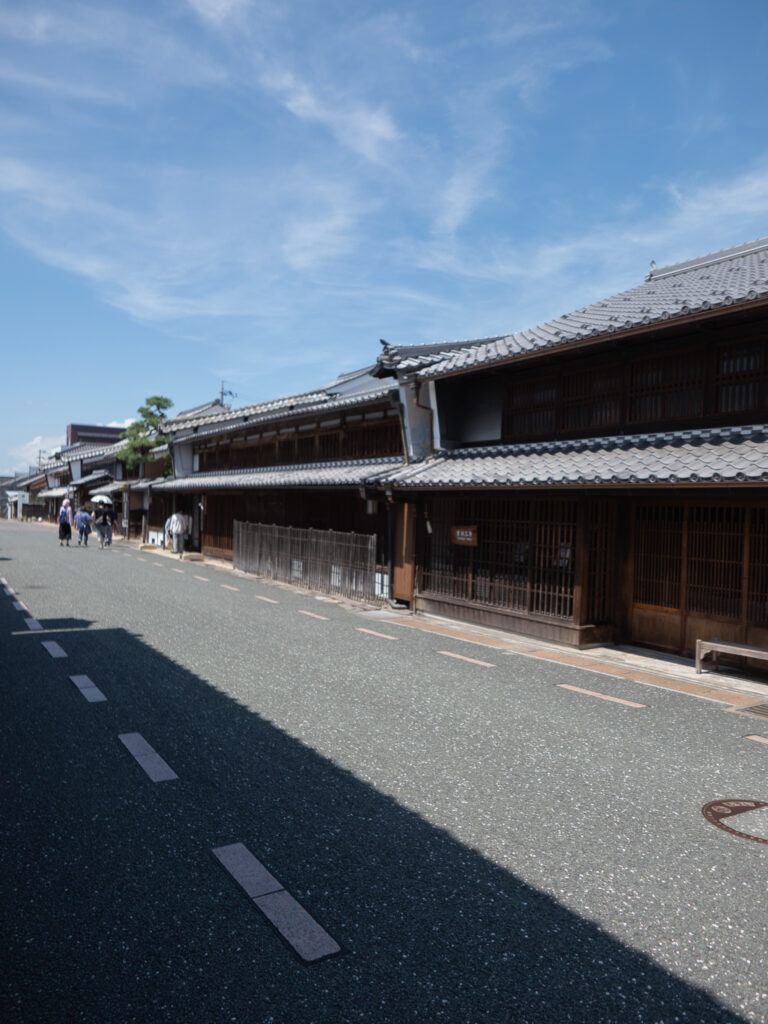

豊橋市の工務店。ニコハウス設計室代表で一級建築士の鈴木です。ここ数年夏季休業の終盤に日帰りで行ける範囲での建築旅に必ず出かけるようになりました。今年は学んでいる『京都鴨川建築塾』での学びを活かして岐阜県美濃市のうだつの上がる街並みへと足を運びました。

10帖エアコン1台での温湿度状況。

up - スタッフブログ

豊橋市の工務店。ニコハウス設計室代表で一級建築士の鈴木です。今日からお仕事の方が多いと思いますが、暑い日が続きますし休み明けになりますので十分に注意してお仕事頑張ってください。 3月にお引渡しした岡崎市のKさま邸。5mの奥行に対して間口が20mある横に長い住まい。10畳用のエアコン1台で家じゅうを冷房していただいてます。弊社の室温保証と、今後の皆様の参考になるようこの住まいにも温湿度計を設置させていただきました。8月18日 朝9時半ころの温湿度状況です。

メモのいるお引渡し。

up - スタッフブログ

豊橋市の工務店。ニコハウス設計室代表で一級建築士の鈴木です。弊社の夏季休業ですが8/10( 日)~8/17(日)とさせていただきます。期間中にいただいたお問い合わせはお休み明けに返信いたしますので少々お待ちください。 豊橋市で施工をさせていただきましたIさま邸。先日お引渡しをさせていただきました。