COLUMNブログ

住まいの情報(99件)

記事一覧へペットトイレの臭い対策の仕方

up - 住まいの情報

いつもホームページをご覧いただきありがとうございます。今回のテーマは『ペットトイレの臭い対策』です。高気密高断熱になって、室内の換気量がうまく調整できるようになった一方で、ペットを室内で飼っている方だと気になるのが『ペットのにおい』換気計画がしっかりしていると排出はできていると思うのですが、特にトイレについては注意が必要です。弊社で施工してとてもよかったやり方がありますのでペットを飼われる方のご参考になれば幸いです。 対策としてペットのトイレはなるべく給気側から遠く排気側に置く。このやり方をすると高気密高断熱住宅であれば室内が臭うことは少ないと思います。ただし計画換気がしっかりできていることが絶対条件で特に第三種換気といわれる、『排気は機械で行い、給気は自然給気』という計画の場合、機械と給気の関係性が1:1になっていません。わかりやすくお伝えすると排気の力が10として給気から10入ればいいのですが給気が少ないと排気同士でけんかして片方の排気が逆流するという状態がおきます。特にキッチンのレンジフードのような強力な風量をもった換気扇をつけるとそうなる傾向が強く、計画通りに換気できていないことはよくあります。各居室に自然給気をつけて…のようになんとなく計画している家はそんなにうまく換気できていません。 そこで弊社はこのように計画しました。

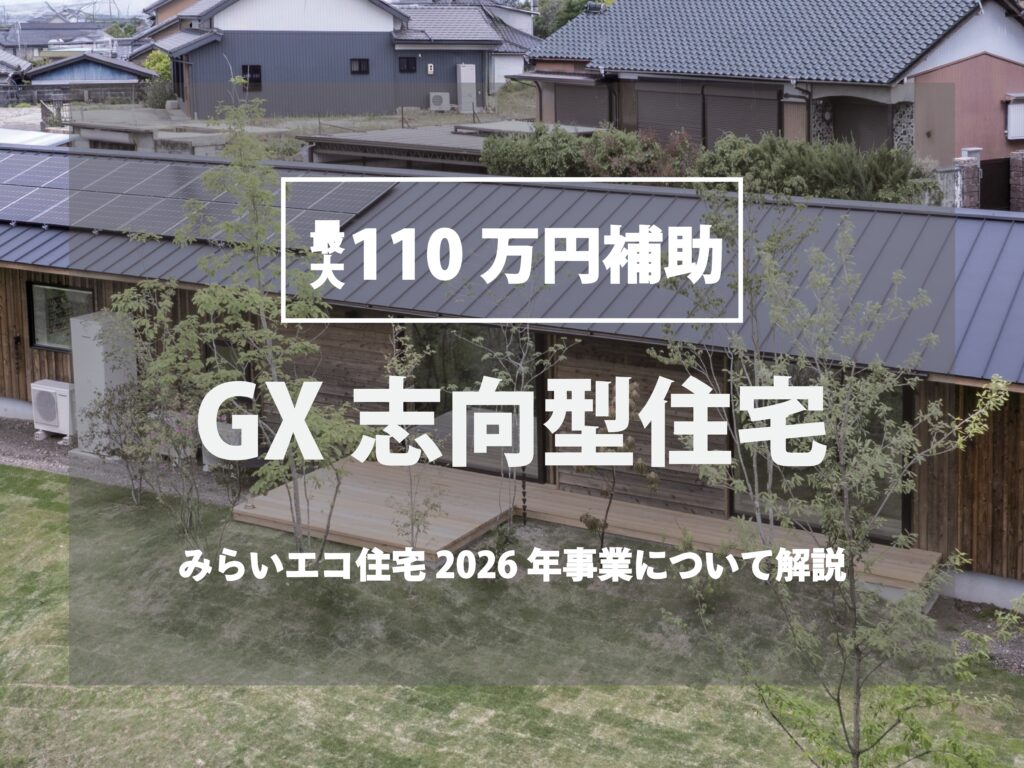

GX志向型住宅 補助金最大110万円

up - 住まいの情報

いつもホームページをご覧いただきありがとうございます。今回のお話しは『2026年の新しい補助金』について。 家づくりを考え始めると、多かれ少なかれ必ず「お金」の悩みが出てきます。これは仕方のないことです。 ぜひ賢く使っていただきたい国の制度が決まりましたので、そのポイントをご紹介いたします。少し文字ばかりの堅苦しい内容になってしまいますので、ご覧いただく方はそのあたりご了承ください。

結露はどうしたらいい?

up - 住まいの情報

弊社で今年お引渡しした方から、連続して同じ質問が来ました。『結露が出ましたがどうしたら防げますか?』皆さん疑問に思い、どうしていいかとのことなので住まいの情報としてお伝えします。 弊社は基本仕様として樹脂サッシをしようしています。商品名はYKKAP 330 ないし 430。樹脂窓のペアガラスないしトリプルガラスです。

配管つまりに注意。

up - 住まいの情報

いつもホームページをご覧いただきありがとうございます。今回のお話しは『配管のつまり』生活していれば多かれ少なかれ必ず汚れてきます。これは仕方のないことです。ぜひ普段から気にしていただき、可能なら掃除をしていただきたいところをご紹介いたします。あまりきれいでない写真になってしまいますのでご覧いただく方はそのあたりご了承ください。 ① お風呂の排水溝『排水溝は毎日掃除してます』といわれる方で知らない方もいらっしゃるのでお伝えすると、髪の毛などのゴミが溜まる部分だけの掃除では不十分です。お風呂メーカーによって違いはあるものの、排水溝のゴミ受けだけでなく、管そのものが取り外せます。ゴミ受けを突破した髪の毛などだけでなく、適温で育ったヘドロがごっそりついています。(画像ではとても見せれません)この部分の掃除までして、初めて完了です。ハイターなど強力な洗剤を使うのはとても有効ですが、もし浄化槽をお使いの方は浄化槽の中にいる微生物が死んでしまう恐れがあるためほどほどにしておきましょう。

土地購入は相談してからがおススメ。

up - 住まいの情報

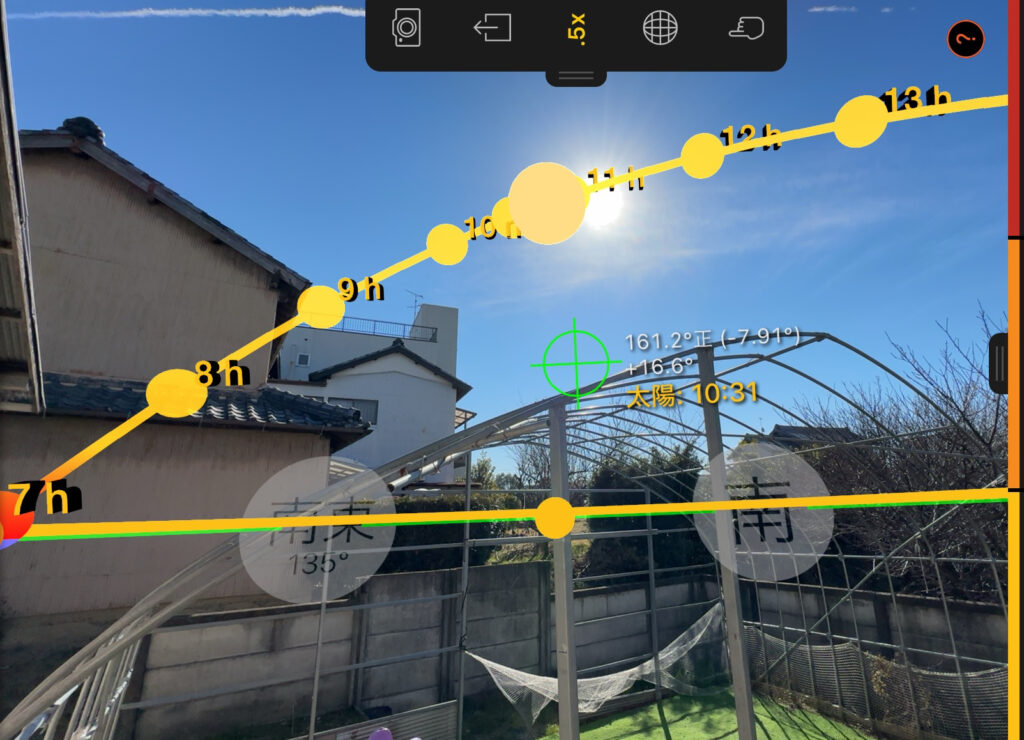

豊橋市の工務店。ニコハウス設計室代表で一級建築士の鈴木です。最近よくあるお問い合わせとして、この敷地はどうですか?という土地購入前の相談があります。立地条件や感覚だけで購入してしまうと後からいろいろと大変なので、不動産屋さんにどうか?ということを聞くよりも設計士にお聞きする方が間違いないでしょう。内覧会に来たお客さまには、そういった相談を随時受けさせていただく専用LINEをお伝えしています。 私に聞くとどんなことがわかるのか?① 分譲地であってもそれぞれ廻りの建物の建ち方が変わるのでそれを予測してアドバイス(別敷地の駐車位置、建物の配置までをお伝え)② いくつか候補地がある場合、それぞれの土地のメリットデメリットをお伝えして比較しやすいようにアドバイス③ 候補地を3つぐらいに絞っていただければ、大雑把な駐車計画、配置計画をお伝えしよりご自身のイメージに近い土地を選びやすくなる④ 平屋向き、2階建て向きをお伝えし、その敷地に建つ近しいイメージを弊社物件にてお伝えし、イメージの共有をします スマホだと見にくそうですが、例えば分譲地だと下の画像のようなアドバイスをいたします。

リノベ向きかどうかの構造的ポイント

up - 住まいの情報

豊橋市の工務店。ニコハウス設計室代表で一級建築士の鈴木です。今回の住まいの情報は『リノベ物件の構造的ポイント』のお話しです。(わかりにくいと思われるのでいずれYouTubeで撮影します)最近相談の多いリノベーション。図面がある方には持ってきていただくのですが、構造的に補強がしやすいか?しにくいか?によって補強するための費用が大きく変わります。変わるポイントとして①基礎の追加の発生、②梁の補強の発生、③追加の梁の発生が考えられるからです。実際にリノベーション相談のあった住まい、現在新築にむけ動いているSさまの旧間取りを復元し、出来る限りわかりやすく『リノベーション向けかどうかの構造ポイント』を書きます。

湿度を調整する方法。

up - 住まいの情報

豊橋市の工務店。ニコハウス設計室代表で一級建築士の鈴木です。今回のテーマはよく質問をいただく『湿度』について。私自身も最近大きな発見をしましたので、それを皆さんにおつたえしつつ、みなさんも高原のようなさわやかな空気環境になるように『湿度』にチャレンジしましょう! 最近私が知った反省点弊社は高気密高断熱住宅をつくる関係で、夏用のエアコンはそれぞれの住まいに1台のみでご提案をしています。24℃程度で冷房運転をすると、住まいによりますがおおむね25℃台ぐらいの快適な室温になります。それでも湿度がなかなか下がらず、70%近い湿度の場合が多くありました。室内干しをされる方も多いので、なんとかならないものかとずーっと悩んでいましたがようやくその答えがみつかりました。 対策前の室内の温湿度と床下の温湿度 ダメだった原因25℃ぐらいで安定した室温になるのはいいのですが、そのせいでエアコンの吹き出し温度が露点温度以上になっていました。エアコンは動いているのですが、除湿させるための結露が一切起きていない状態。除湿は結露でしか絶対にできません。結露がおきていないということは室内空気の除湿が全くされていないということ。エアコンの外にあるぽたぽた水がでてくるところ、乾いているのは除湿が出来ていない証拠。だから70%もの相対湿度があったわけです。 完成引き渡し前物件にて湿度対策と実験室温が一定に安定するのは高気密高断熱住宅のいい点ですが、その部分は除湿にとってはデメリット。そこでエアコンの除湿機能を適宜有効に使うことが大事だとわかりました。除湿モードは室内の相対湿度を下げる目的で動きます。冷房運転は室内の温度を下げる目的で動きます。そもそもの目的が違うのです。除湿運転にも設定温度がありますので、思い切って18℃で除湿をかけてみました。そうすると、見事なまでにエアコンのドレイン配管からぼたぼたと水が落ちてきます。しっかり除湿が進んでいる証拠です。 対策後の室内の温湿度と床下の温湿度 結論部屋の温度が一定になると冷房運転では除湿はできません。その場合、エアコンに熱を加えフル稼働をさせる、もしくは今回のように除湿運転にするしか方法がありません。エアコンに熱を加えるぐらいなら、除湿を18℃で運転した方が効率がいいように思えました。ただし、エアコンからはめちゃくちゃ冷たい空気が出てきますのでやり過ぎは注意が必要です。個人的には日中だれもいない時間帯に除湿をかけておいて、帰ってきたら冷房運転に切り替えるのがいいかなと思いました。18℃で除湿運転をした際に1日の電気使用量が8.3kwでした。太陽光モニターなので細かなことはわかりませんがおおむね1時間あたり300~400Wで動いてます。( 引き渡し前の物件で、家電など使っていないのでほぼあっているはず) 太陽光モニターの1日使用電力と1時間あたりの使用電力 これを2日間やったところ、約26℃ 相対湿度70%だった室内の環境が 約21℃ 相対湿度61%まで下がりました。絶対湿度という専門的な単位でお伝えすると、空気1立米あたり16gほどの水分だったのが11.5gぐらいまで減りました。使った電気は2日間で約16KW。さすがにこの環境は寒すぎますので、この水分量を保ったまま、26℃程度まで室温を上げたいところです。そうすると26℃ 相対湿度50%以下の高原のようなさわやかな涼しさのある住まいへと生まれ変わります♪理想的な室内環境!!!ちなみにユニットバスのドアを閉めたままにしていたため、ドア部分で結露がおきていました(汗) 長々と湿度のことを書きましたが、私自身がこれまで知らなかった部分や気づけなかった部分があり、それを発見した喜びもあり皆様にお伝えさせていただきました。こうした室内環境は高気密が大前提になりますので、気密の悪い家ではなかなか実現できませんが、暑い夏にさらっとした室内環境はこれ以上ない快適環境です。湿度が低いと必要以上に室内を冷やす必要がなくなりますので、体にやさしい環境になります。みなさまもぜひご自宅で試され、快適な夏をすごされるといいなと思います。暑い日が続きますのでくれぐれもお身体ご自愛ください。

建築会社から身を守る。

up - 住まいの情報

豊橋市の工務店。ニコハウス設計室代表で一級建築士の鈴木です。ニュースなどでよく耳にする建築会社の倒産。無防備で建築をお願いすると、大きな被害にあう可能性もありますのでしっかりした情報収集が大事になります。『大きな会社だから大丈夫。』『創業〇年経つ老舗だから大丈夫。』などというのはあまり気にしない方がいいと思います。工務店業界は6割から7割が赤字経営。赤字経営は定期的な仕事があれば、利息を含めた借入金を返済できますが、仕事が止まるとそれが不可能になります。各業者から請求が来ると支払いが滞り…。 私が知っている建築会社の見極め方。あくまで私自身が肌で感じていることなので、全ての会社に当てはまらないかもしれませんがご自身の身を守るためと思ってお伝えします。 ① ブログとイベントの内容仕事が順調に進んでいる会社はホームページの更新が頻繁に行われます。特にブログとイベントは頻繁に更新されているはずでしょう。問題はその内容です。ブログの内容が建築とあまり関係がない…、更新することが仕事になっていて現場が動いていない、など状況が変わらないと発信のしようがないため、建築に関係ないネタが更新されます。(建築的学びのない)旅行に行ってきた、おいしいものを食べた、などはネタがないもしくは建築知識が貧しい証拠です。またイベントの内容についてですが、一般的な住宅会社であれば完成内覧会がメインになります。ただ会社規模によって完成物件が毎月あるわけではないため、それ以外の月は相談会のようなイベントになることもあるでしょう。イベント内容が問題で的を得ていない相談会、例えば『ローンなどお金の相談、水廻りリフォームの相談、何でも聞いてみよう相談』など。建築的に突っ込んだ話が出来ない会社に多く見受けられます。こうした会社はお施主さまのいわれた通りに建てることを良しとした会社でプロ意識が低いでしょう。そのため設計の方も、現場監督の方もよくわからず建築をしています。職人任せのほったらかし管理です。いい住まいにはならないでしょう。この地域でもそうした会社をいくつも知っています。 ② イベント案内時に金券的なものがもらえる会社この4月に建築基準法が大きく変わり、2025年3月には駆け込みによる需要が増えそれらの住宅が完成を迎えようとしています。駆け込みがあった翌年は必ず着工数が減りますが今年はより厳しい状況になるといわれています。そのためイベントをやっても集客出来ていない会社がとても多くなっています。そうした住宅会社は何で集客するのか?展示場の子供向けイベントのようなことを必ずやります。写真撮影、キッチンカー、似顔絵など建築と全然関係ないこと。それでも集まらないと、金券を配ります。最初は1000円ぐらいだったのが、効果がないとどんどん増え10,000円も珍しくありません。なぜそんなことをするのかというと1組を集客するための単価が10万円近くになっているからです。3万円配って集客できるのなら、安いと感じているようです。(弊社は来場いただいても記念品のタオルぐらいしかあげません汗。)必死な集客はおおむね財務状況が悪化に向かっていると考えて正しいはずです。私の廻りの信頼できる工務店さんは、全ての方がこのような集客方法は行っていません。 ③ 100万円を超える値引き商法弊社の値引きは端数調整の千円単位のみで、値引きは出来ません。なぜなら1つ1つの部材を正しくひろい見積しているからです。まじめにやる会社なら値引きは出来ません。100万円を超える値引きが出来るというのはおおよそ、いい加減な見積をしているかそもそも提案前にその100万円を見積に上乗せしています。赤字で仕事をしたら、今日のご飯も食べられなくなります。それは家族に迷惑をかけるし、これまで信頼して建ててくれたお施主さまにも迷惑のかかることになります。会社を存続させるには適正な利益が必要です。 以上は私が『とても怪しい』と思っている会社の例です。しつこいようですが、これはあくまで私の考えであり、全ての会社に当てはまるわけではありません。ただし、知識として入れておくことは大事でしょう。以前のブログで工務店の財務状況のことを書いていますのでこちらもぜひ参考にしてください。ブログはこちらから 最後に、一番確実に見分ける方法は作業している職人さんや出入りしている業者さんをつかまえて直接『この会社どうですか?』と聞くことです。またしっかりした会社なら職人さんや業者の方がその建築会社で家を建てます。どのぐらいの方が建てているか聞いてみるといい指標となるでしょう。いまいちな会社は社員が別の会社で家を建てているなんてことは当たり前のようにあるのが建築業界です。皆さんのご参考になれば幸いです。

電話勧誘業者に注意!

up - 住まいの情報

今回の内容は建築的なこととは直接関係ありませんが、弊社で施工させていただいたお客さま宅への電話勧誘があったので注意喚起で書こうと思います。お施主さまからの相談として『中部電力から光熱費削減の電話がありました。内容はエコキュートを導入することでガスを含めた光熱費が3~5割低減の可能性があるとのこと、エコキュートの設置初期費用、ランニングコストは削減した光熱費から引き当てるというものです』それに対して私は『中部電力が直接エコキュートの営業をするイメージがありません。本当に中部電力ですか?例えば本当にそうだったとして、ガスコンロをIHに変え、エコキュートを設置する費用がかかるので短期での回収は太陽光発電をのせても無理だと思います』以上のことをお伝えさせていただきました。結果的にお施主さまは『お断りしました。今回の業者は〇〇と言って中部電力とは全く関係ないことがわかりました。中部電力の電気料金など巧みに中部電力との関係性を言い、安心感を持たせる手口だとわかりました。鈴木さん(私)の『中部電力がエコキュートの直接営業のイメージがない』の一言がポイントでした。』とのことでした。 今回のケースで百歩譲って、コストの削減の可能性があるとするならば昔流行った深夜電気温水器と呼ばれる、電気の生炊きを繰り返す温水器を利用している場合はエコキュートに変えるとかなりの電気料金削減になります。これは今日すぐにでも変えたほうがいいです。地球環境にとって強烈にマイナスな温水器です。ぐらいでしょう。 今回のお施主さまは数年前に弊社でリノベをし、ガスボイラーもエコジョーズという排気熱を再利用するボイラーに変えていましたので、今回の電話内容で契約されていたら…と思うとぞっとします。相談いただきありがとうございました。 一般の方が知らないことを過大に心配させて、契約を取ろうとする悪質な手口でした。このような相談でも、必ずお返事いたします。住まいのことで心配事あれば遠慮なくお問い合わせ下さい。契約してからでは間に合わないかもしれません(汗)

冬場の乾燥対策 加湿方法。

up - 住まいの情報

豊橋市の工務店。ニコハウス設計室代表で一級建築士の鈴木です。今回は弊社で建築されたお客さまからの質問『冬場の乾燥対策』について書こうと思います。 お施主さまからの質問『乾燥シーズン真っ只中、昨年はあまり感じなかったのですが、今年は、リビングの乾燥(湿度30%前半)が気になります。加湿器を買うべきか?買わずに他にいい手はあるのか?』外気が乾燥している以上、住まいの中で何か知らの加湿をしない限り湿度が上がることは絶対にありません。もし加湿をせずに湿度が保てているとしたら、どこかしらから加湿されているはずなのでその状態はよくありません。古い木造家屋の場合、構造土壁が適度な湿度を保っていて、それを放出出来ている可能性もありますがこれはとてもいい状態。また第一種換気の全熱交換型を使うと室内の湿度を一定量室内に戻せますので3種換気よりは湿度に有利に働きます。 私がおすすめする加湿の方法以下は高気密高断熱の家で特に効果を発揮する方法です。私の自宅の場合、この方法で加湿器を使わずに室温21℃程度、45%程度の湿度を保っています。① お風呂は入っているとき以外入口をしめない、蓋もしない。また冬の間換気扇はまわさない(カビが心配ならサーキュレーターをあてる)⇒私の家は一切換気扇回さずそこに洗濯物干しますが夜には乾きますしカビも生えません。湿度は素直に高湿度のところから低湿度のところへ移動します。② 洗濯物を邪魔でない室内に干す。⇒せっかくの水分。屋外に捨ててしまうのはもったいない。私の家では寝室に干してます。これもお風呂と同じく乾きます。余談ですが、施工させていただいた住まいを調査するとかんたくんを使用されている住まいは湿度30%台の湿度で室内干しされている方の湿度は40%台になっています。洗濯物の室内干しはかなり有効だと思います。③ 観葉植物を多めに、適度に水を上げる。⇒ 観葉植物を置いている方はわかると思いますが、鉢のそこから水が出るまでぐらいにあげると背丈ほどの植物でも1.5Lぐらいの水が必要になるはずです。それが葉の表面より水分を出すわけなので小さな加湿器を置くよりも、見た目も省エネ的にも効果的です。最後にIHコンロ限定のお話し。ガスでこれをやると一酸化炭素中毒で命の危険がでますので絶対にダメです!④ 油を使わない煮物などは換気扇を回さない(加湿に利用)⇒ 特に自宅ではせいろ蒸しが流行っていて(笑)、よくやるのですがその際に一切換気扇をまわしません。そうすることで蒸気は室内で利用できます。 以上を試しても湿度が上がらないようならいよいよ加湿器の出番かなと思います。相談いただいた方は、目立たない室内にタオルを数枚干してみたところ、うまく湿度があがったとのことでした。 何でも機械に頼るのではなく、まずは生活の知恵で上記を試してみてください。加湿器は単純に電気の力で水分を沸騰させ蒸気をだします。それなりに電気を使うのであまりエコではありません。どのぐらいの電気を使うかというと6帖エアコン運転しているぐらい、あとホットカーペットなら中ぐらいで運転し続けているぐらい。できれば電気を使わず自然の力で加湿しましょう。潤いのある生活にするためぜひご参考になさってください。

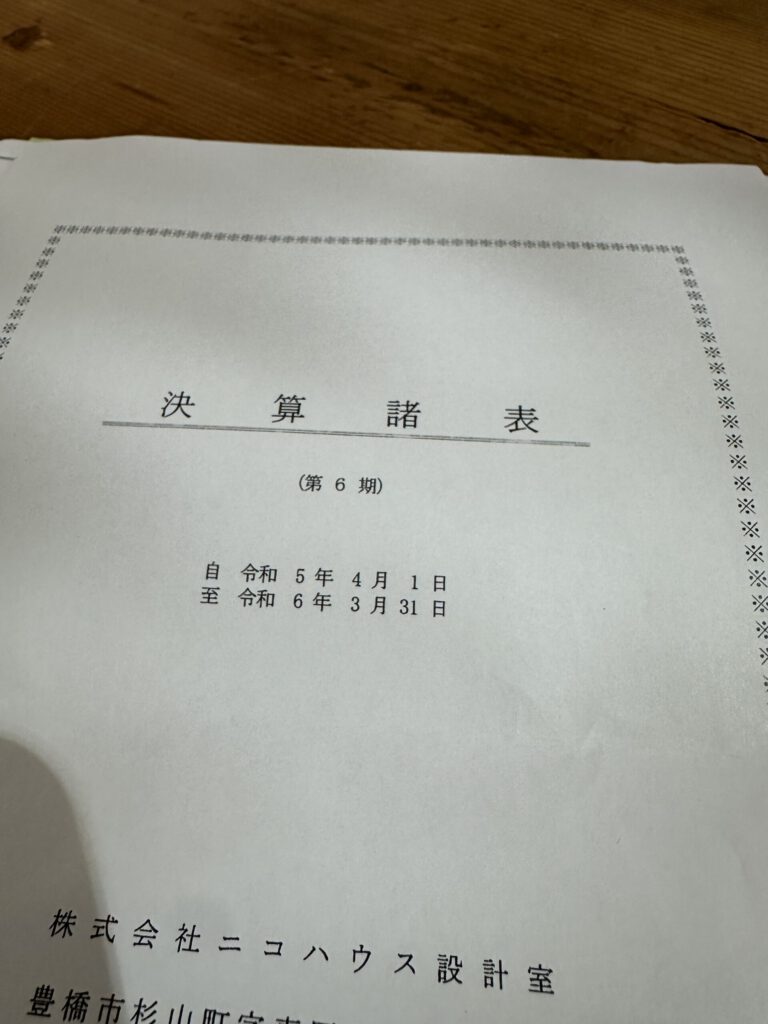

建築会社の財務状況を気にしよう。

up - 住まいの情報

豊橋市の工務店。ニコハウス設計室代表で一級建築士の鈴木です。今回のテーマは『建築会社の財務状況』です。派手さがないのでつまらないかもしれませんがとても大事な内容です。 いい住まいを建てたいと思われた方々は① SNSから様々な情報を手に入れ、②YouTubeで勉強し、③目当ての工務店さんをいくつか絞るということをされているのではないかと思います。 建築は多くの部材と人の手で造られるため、その良し悪しが一般の方だとわかりづらい構造になっています。『耐震等級3』『断熱等級』などのわかりやすい派手な部分は大事。でもそれ以外の部分もとても大事。ご自身で勉強をされるのはとても大変ですが、高いお金と身を守るため皆さんに絶対にやってほしいことがあります。『検討中の会社の財務状況を知ること。』帝国データバンクの調査では2024年に発生した建設業の倒産件数は過去10年で最多を更新したそうです。様々なセミナーを聞いても特に今年は倒産が増えるとのことを聞いています。赤字経営でしのいでいる工務店さんもたくさんあります。いい工務店さんを見つけてもその工務店さんの財務状況が良くないと、建築後倒産ということが考えられますし、建築中に倒産したらとても大変なことになります。そんな中で一般の人がどうやって企業の財務状況を知ることが出来るのか? 私のおススメは『ニフティービジネス 』調べたい会社の企業名を入れると、その会社の財務状況がわかります。弊社を調べると①帝国データバンク企業情報 2,200円②東京商工リサーチ企業情報 1,760円③リスモンG 与信ナビ(企業リスク格付) 1,045円という費用で弊社の財務状況がばれてしまいます(汗)。費用はかかりますが、数千万円のお金を使って一生涯の住まいを計画するわけなので身を守るため、このぐらいの費用は払った方がいいと思います。松竹梅の内容ではないですがまずは真ん中の② 東京商工リサーチ企業情報 1,760円を見て、1つだけの情報で偏りがあるといけないのでもう一つ確認するのがいいのではないでしょうか?企業なので当然利益を上げていることが大事になります。 昔からやっている老舗だろうと、何十件もやっている大きな会社だろうと利益がないと会社は存続できません。それが過去5期分さかのぼって見れますので会社の状況がとても分かりやすい。赤字なのはもちろん、利益や売り上げがあまりに乱高下しているのも何かあると思った方がいいでしょう。企業情報が少なすぎる会社もなんとなく気持ち悪い気がします。 私は10年前に独立し、7年前に法人化いたしました。おかげさまで売り上げは徐々に増え、毎年黒字での決算をし、法人税もしっかり納めています。どなたに聞いたか忘れましたが、法人税を払わないのは地域貢献できていないので必要のない会社だと。その通りだなと思いました。 大事な住まい。身を守るために会社の財務状況を知ることはとても大事です。検討中の工務店、契約する工務店、直接聞いてみるのもいいと思います。お茶をにごした話をされたら、ちょっと距離を置いた方がいいかもしれません(汗)

構造が得意か?見分ける方法。

up - 住まいの情報

豊橋市の工務店。ニコハウス設計室代表で一級建築士の鈴木です。どの会社も『耐震等級3が当たり前』となってきましたが、それが書いてあるだけで信頼するのはちょっと安易な気がします。あちこちで見かける上棟後の骨組みや上棟写真を見ると、知った方だと構造が得意か不得意かすぐにわかります。不得意な会社はおそらくばれていないと思うでしょうが、少なくとも私にはばれてしまいます。(笑)どこを見ているのか?ということを少しだけ書きたいと思います。構造が上手な家は一般的に30cmを超える梁は必要ありません。やたらと30cmを超える梁があったり、場合によっては45cmもある梁もあったりするのですが、そういった梁は構造費用が高くなるだけでなく、自重が重いため『たわみ』と呼ばれる自分の重さで自然に沈むことにも配慮しなくてはいけません。 ①丘建ての柱や耐力壁があるか?こういうパターンは1階よりも2階がちょっとだけ小さい家や2Fのバルコニーが1Fの屋根兼用になっている家でめちゃくちゃ多く存在します。2階の耐力壁は床梁を伝わって、1Fの柱に力が落ち、基礎→地面へと伝わってきます。赤い点線の部分に柱を入れるべきなのですが、おそらくプラン上できなかったのでしょう。地震の力は軒の梁にかかり、筋交いで受けてもその下に柱がない。そのため2階の床梁の大きさが27cm以上になるでしょう。 ②二次梁がどのぐらい存在するのか?または3次梁は存在しないか?図のように荷重を梁が受けるのですが、まず青い梁が荷重を受けます。真下に柱があれば素直に地面に伝わりますが、梁で受ける場合はその荷重は梁を伝わり次の部材へと力が流れます。このパターンは屋根加重を受ける母屋と呼ばれる材料に多いのですが、これを床梁でやってしまったパターンを書いています。さらに青い梁の荷重が赤色の梁に伝わる。何が悪いかというと、赤い梁は青い梁が荷重で沈んだ分も受けることになるのでたくさん『たわみ』ます。このような梁のかけ方は、『無事上棟しましたー♪』的な写真を探すと意外と多く存在します。梁の大きさは36cm以上ぐらいになっているんじゃないでしょうか?さらにやばいと青い梁→赤い梁→緑の荷重という流れの3次梁になるパターン。構造を知らずに間取りをするとこのような梁のかけ方しかできない家が存在します。緑色の梁は45cmとかになりさらには集成材と呼ばれる構造強度の強いものよりもさらに上の強度をもつ梁などになることでしょう。このことから『梁が大きいから丈夫』というのがうそであることがわかると思います。必要以上の大きさの梁にしたところで意味はありませんので、梁は小さいほうが構造費用が抑えられるでしょう。 ③屋根加重が伝わっているか?建物はサイコロのように6面体すべてが耐力要素を持った面で囲まれることでしっかりした強度を発揮します。屋根から壁に荷重を伝えることはとても重要です。この場合屋根を6面のふたと考えるパターンと考えないパターンが存在します。屋根をふたとみなす場合耐力壁を屋根まで張りのばす必要があります。そうしないと2階の壁や柱に荷重が伝わってきません。そのために耐力壁の上の屋根を支える部分に登り梁などの存在が必要になってきます。これがないケースが多いので、注意が必要です。屋根をふたとみなさない場合屋根は構造上とりあえず無視はしておいて軒高さにある梁で水平面の構造をとる。(屋根完全無視ではありません)火打ち梁と呼ばれる梁と梁の隅に斜めに接続されている部材にたよる方法です。火打ち梁は構造的にはそれほど強いものではないため、細かい区画割をしてたくさん入れる必要があります。特に耐震等級3をとろうと思うと火打ち梁だけだとに2階に耐力壁が多めにないと成立しないでしょう。その場合、1階にも構造壁が多めになるため開放的なプランになりません。耐震等級3にするといいプランにならないといわれる方はおそらくこういった内容のことを知っていないと思われます。 『上棟しました♪』の写真をみるとこんな内容を見てしまうのが私の癖です。そしていまいちな構造を見つけてしまうと、とても残念な気持ちになります。耐震等級3にはなっている(かもしれない)ですが、その梁のかけ方になってしまうプランはどうだろう…と。ちょっと難しい話だと寄棟と呼ばれる屋根の交点の下に柱がないのはかなりいまいちな構造です。耐震等級3は力ずくで取ろうとすればできなくはありません。その分梁がどーんと大きくなるわけなので。素直に地面に伝わっていく、オサイフにもやさしい構造。 いい構造で住まいを計画しましょう。『この内容よくわからないけど、教えてよ』と思った方。ぜひお問い合わせください。お問い合わせはこちらから。知るとまた違った世界が見えてくるでしょう。