COLUMNブログ

住まいの情報(99件)

記事一覧へ結露してるかも?!

up - 住まいの情報

豊橋市の工務店。ニコハウス設計室代表で一級建築士の鈴木です。今回の住まいの情報は『結露』について。これからの季節窓際にびっしりとつく結露。目に見えている結露は拭けますが、目に見えない壁の中は拭けません。見えない結露は、見えないカビの巣になります。 以下は冬に壁の中で起こることをイメージしてください。湿り空気線図が有名で、室温20℃で湿度50%だとその空気が9℃ほどの壁に触れると結露します。コップのように水滴がつくわけですが、一時的についてしまうのは仕方なくて乾けば全く問題がありません。どこにつくかというと、断熱材の屋外側の壁内側につきます。コップの中の水が屋外、コップの外側が壁、室内は同じく室内。高い温湿度の空気は低いほうへ低いほうへと動きます。この現象は当たり前なので誰にも変えることはできません。この結露をなくすには高い温湿度の空気が低い温湿度の部分と出会うことを断ってあげれば解消されます。 高い温湿度の空気が壁の中を通って冷えた外側の壁材に出会わなければ結露は起きません。そのために内断熱という方法をとる場合、最近では内側にビニールを貼ることが当たり前になってきました。このビニールを貼っていない状態がおそらく15年以上前ぐらいなのですが、めちゃくちゃ多く存在します。袋に入ったグラスウールというのが多いのですが、ほとんどの施工者においてビニール(防湿)の大切さがわかっていなかったため、壁の中にはじゃんじゃん高い温湿度の空気が入っています。外気温が9℃なんていうのは豊橋では普通によくある外気温です。そうなると冬の間中、壁の中が結露していることになりそうです。結露が続くということは木がずーっと湿っている状態なので、木材の強度という面でもいい状態ではありません。 弊社では壁の中がこういった状態にならないように、全ての物件で結露計算をしています。結露計算というのは室内側から各部材を通って徐々に気温が外気温に近づくわけですが、それぞれの部分でどういった温度になっているのかを確認するもの。湿度も一緒に移動しますので、20℃ 50%の空気は17℃ 60%→14℃ 70%→12℃ 80%→10.5℃ 90%→9℃ 100%(結露)となります。地域の平均外気温で確認することが、計算上決められているのですがもしこの壁の構成で氷点下-5℃になり雪の日で湿度100%の瞬間がくるとどうなるかというと壁の中で結露が起こる可能性がとても高くなります。(弊社の場合は外断熱の外側付近なので濡れて、凍った状態が続かない限り特に問題はありません)豊橋の場合、まず雪が少なく氷点下はその月の最低気温の数時間だけ。この対策をすることはお金を無駄に掛けることになってしまうと思っていますので弊社ではこれ以上のことは行っていません。湿った状態がずーっと続くのが悪いわけで、しっかりと乾燥する状態を造れば(通気胴縁が有効に働いている状態)、問題になりません。 こうした計算は全ての部材が適切に施工されていることが前提条件になりますので、例えば防湿ビニールなどがいい加減に施工されていれば結露の発生はより高くなるでしょう。見えてる結露は拭けば大丈夫。でも見えてない結露が心配。そうならないためにしっかりした施工が重要になってきます。みなさまの住まいの参考になれば幸いです。心配だ!という方がいれば遠慮なくお声かけください。お問い合わせはこちらから。お力にはなれるかなと思っています。

冬エアコンのスイッチONの時期。

up - 住まいの情報

豊橋市の工務店。ニコハウス設計室代表で一級建築士の鈴木です。先日、床下エアコンを導入されたオーナーさまよりこんな質問をいただきました。『現在(夜7時ころ)リビングの室温が23度/湿度54%です。体感的に昨日の夜よりは冷えていますが、寒いという感覚はなく快適です。外から帰ってくると温かい!と思います。今朝(明け方)は少し寒いかな?と思いましたが、動いてしまえば暑いくらいでした。これからどんどん冷えていくなかで暖房はどのタイミングでつけるのが良いのでしょうか?このままだと明日の朝寒いのかな?と思い、暖房をそろそろつけ始めていいのか迷っています。今が快適すぎて(笑)冷房と同様、急速に温まるのではないと思うので、どのタイミングでつけ始めようか判断がつきません。』とてもいい室内環境でまだまだ暖房をつけなくても十分対応できるでしょう。建物によってになりますが、日射熱取得をしっかり取り入れた建物では晴れていればまだまだエアコンの出番はなさそうです。快適というのは人によりそれぞれ違いますが、『快適評価指数 PMV』というものであらわされています。細かな内容はおいといて岐阜森林文化アカデミーさんに詳しく書いてあります。岐阜県立森林文化アカデミーさんのページはこちらから。PMVの表を引用させていただきます。これから冬にかけて、快適な範囲というものは体感温度20度を超え、湿度が50%を超えたあたりになります。体感温度なので、実際の室温とは異なる点は注意が必要です。一般的に体感温度は、天井、壁、床の表面温度と室温を足して2で割ったぐらいになります。断熱性能が低い住まいの場合、室内の表面温度は10℃とかになりますので、いくら20℃の室温があっても体感温度は15℃。寒いはずです。高断熱の建物の場合室温-1~2℃程度が各部位の表面温度になりますので、室温が21℃もあれば十分な暖かさを感じます。快適か、快適でないかは表面温度の方が重要になりますのでしっかりした断熱材が必要になるということです。 話は戻り『エアコンをいつ付けたらいいですか?』の問いには、『朝方の自然室温で20℃を切るぐらいが暖房ONの目安だと思います。』とお答えさせていただきました。またできるだけ日中は日射熱を取り入れ、昼間にたくさんの熱を蓄えておくことも重要です。床下の基礎土間コンクリートは蓄熱に力を発揮します。無理をせずに出来るだけ省エネで過ごす。なんとなく地球環境に貢献している気がしてきませんか?寒い冬はもうすぐそこまで来ています。私の家もいつまで我慢できるか。男性と女性でも感じ方は変わりますので、女性優先でエアコンのスイッチをONにしましょう。冬の寒さをなんとかしたい方へご相談はこちらから。今年は間に合いそうにありませんが1年でも早く解決すると、驚くほど快適に省エネに過ごせます。こちらからの営業は一切いたしませんので、遠慮なくお声かけください。弊社の新築では床下エアコンの採用率がとても高くなっています。冬の優しい暖かさを体感したい方は来週末の暮らし見学会への参加をおすすめします。曇ってて、ど寒い日だといいなあと思ってます。みなさま有効にご利用ください。

断熱性能による表面温度差。

up - 住まいの情報

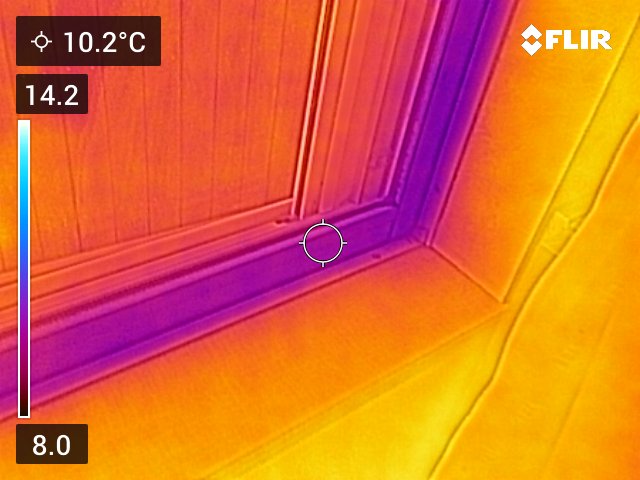

豊橋市の工務店。ニコハウス設計室、一級建築士の代表鈴木です。最低気温が10℃を下回ってしまいました。断熱性能(気密も)によってどのぐらい表面温度が違うのか、断熱リノベをするとどれほど快適になるのかをお伝えいたします。私の家は自宅をリノベしたUa値0.26の建物。その横に2006年頃(平成16年頃)に建った廊下でつないだ離れ Ua値0.90があります。洗濯が旧建物で行っているので床の冷たさに驚きます。そしてリノベした自宅に戻ると床暖房なのか?と思うほどに暖かさを感じます。気になると測定して報告したくなるのでどのぐらい違うのかお伝えします。また最後に少し衝撃的な内容を書きますので飛ばし読みなら最後を見てください。 11月8日 今朝の外気温は私の家の温度計で11.9℃でした。寝ている間はまだ半袖、短パンで薄い夏用布団1枚ですが快適です。靴下はあまり履きたくないので素足での感想になります。自宅の床は表面温度が18.6℃。 じっとしているとすこしづつ冷たさを感じますが、まだまだ素足で大丈夫。リノベ物件は床下の構成が大引間スタイロ90㎜(一般的な床断熱のやり方と同じ)+合板上に全面敷で20㎜のスタイロを敷き熱橋をなくしています。合計110㎜の断熱材+合板2枚分+床材の断熱構成です。離れの方の床温度は12.5℃。素足だと寒いのでスリッパが必要です。 申し訳程度の床断熱が施工されていますが、外気が11.9℃ということで断熱材の効果が0.6℃ほどしかきいていません。ほぼ外気温と思って間違いないでしょう。平成16年の建物でもこんなものです。 せっかくなので窓廻りも計ってみました。 リノベのトリプル樹脂サッシの表面温度は18.9℃。床の温度とほとんど変わりません。今日は曇っていますが、日中陽が差し込むとそれだけで部屋の中が暖まり、まだまだ暖房無しで過ごせます。離れの方の窓の温度は10.2℃。んっ…外気温より低い。もしかしたら温度計がいまいちで10℃を下回っていたかもしれません。 離れの方はペアガラスのアルミサッシ。床と同じくほぼ外気温。暖房をしても暖かいはずがありません。 寒い家の場合、どれほど暖房をしようが床面や窓廻りは外気温に近づきます。暖めれば暖めるほど室温と床、窓表面温度の差が広がります。水分を発生する灯油を使った暖房器具を使うと、窓廻りにびっしり結露が出るはずです。窓廻りは目に見えるから結露の水を拭けますが、床や壁の中は結露していても気づきません。気づかないとどうなるかというと、木材の含水率が上がり、床が腐りぶかぶかしたり、カビが発生します。 こうした温度差を可視化してみると、その違いに驚かされます。いかに断熱が大事なのか、また気密が大事なのか。結露で木が腐っていくわけですがそうなると耐震性能にもおおきな影響を与えます。耐震などで使う金物は鉄で出来ていますのでほぼ外気温でしょう。室内の温湿度の影響を受け、夏のコップの結露のようにびっしり木材を濡らすことでしょう。中途半端なリフォームをすると、中途半端に気密がよくなりより住まいをダメにします。こうした発信をつづけることで、皆さんの断熱気密に対する大切さが伝わり、よりよい住まいが増えるといいなと考えます。お問い合わせはこちらから。この住まいの情報が皆様の有益な知識に変わっていることを切に願います。 最後に、Ua値が高いはずなのに寒い方へ。もし今日の気温(最低外気温10℃)程度で暖房を入れないと寒いとするならば、計算上のUa値のみで施工が伴っていない可能性があります。一度、建築された工務店さんに相談された方がいいでしょう。サーモカメラがあると断熱施工の良し悪しは可視化できますので、『なんとかしてよ、鈴木さん』って方はお声かけください。

スギ板外壁は大丈夫?

up - 住まいの情報

豊橋市の工務店。ニコハウス設計室代表で一級建築士の鈴木です。弊社で最近多くなったスギ板外壁。内覧会でよく疑問を持たれますのでそのことについてお答えいしたいと思います。皆さん以下のような質問が多いです。① 木の外壁は高くないですか?② メンテナンスは大変じゃないですか?③ 腐らないですか?その他にもありますが大きいのが以上の3点。この疑問を解決していただこうと思います。読むのが面倒な方は弊社YouTubeチャンネル『ニコチャンネル』にも投稿しています。ぜひご覧いただき、木の外壁の検討をあれてみてはいかがでしょうか?ニコチャンネル 『木の外壁、疑問を解決します』はこちらから。その① 木の外壁は高くないですか?結論を先にお話しすると、ガルバリウムと同じぐらいです。弊社で使わないサイディングの金額も調べるとほぼ同じでした。一般的には高級な外壁のイメージを持たれるようですが、差額はほとんどありません。なぜなのかということですが、サイディングの場合はサイディングを貼る専門の業者がきます。その方たちは外壁を貼るのが仕事。それ以外の工事は一切やりません。工期通りに外壁がしあがっていればよく、その後現場にくることはありません。木の外壁は大工さんが貼ります。防水施工も責任を負いながら内部の造作工事と合わせて、天気を見ながら外壁の工事も行います。大工さんは木の外壁を貼り終えれば、室内の工事に取り掛かれますが、外壁屋さんは帰るだけ。それでも手間としては必要になります。時間の無駄がなくなるのは、イメージできるかなと思います。また廃材という点でサイディングの場合、貼った後のゴミは燃えない産業廃棄物になります。余った材料も、もちろん産業廃棄物です。木外壁の場合、木なのでウッドフェンスなどで流用することができます。産業廃棄物ではありますが、他のことに流用できるのもポイントです。材料は、荒材と言って表面がガサガサしている木を使います。その方が水が染み込まない、加工工程が減りコストを抑えられるからです。以上のようなことから弊社では、けして高価な材ではなくお値打ちに使える材料として皆さんに愛されています。その② メンテナンスは大変じゃないですか?ほとんどの方が大変だと思われていますが、それは一部で当たっていて、一部では間違った情報になります。当たっているという点では、製材してすぐの木は淡い木の色をしています。その色が好きだ!、もしくは塗装した木の色が好きだ!という方にとっては、塗装が必要になりますので定期的な塗装コストがかかります。逆に木本来の色であるグレーがいい!という方にとっては色の変化を経年美化として楽しめば、塗装の必要は一切なくなります。再塗装なし。塗装という点ではメンテナンスフリーになるわけです。色の変化が許容できる方限定になるので、あなた自身でメンテナンスは大変なのか、そうでないのかが分かれます。このお話の際にいつも話題に出す神社。『お近くの神社は塗り替えやメンテナンスを頻繁にしていますか?』おそらくしていないでしょう。というかあなたが生まれたころからそのままの姿でしょう♪③ 腐らないですか?この質問もとても多くいただきます。おそらく木製デッキで腐っているのを何度も見聞きしてきたからだと思われます。結論を先にお伝えすると、乾けば腐りません。乾かないなら腐ります。外壁はデッキのように水平に貼るわけではありません。壁面に貼るので、水がたまる心配がありません。木は水分があることにより腐朽菌が発生し腐ります。雨が降った翌日でもすぐに乾いてしまうので、腐っていく心配はほとんどしなくていいでしょう。ただし、乾くような施工がされていない場合、通気胴縁の通気が不十分、水がとどまる箇所がある、そういった場合はその部分から腐っていくことがあるため、施工には十分な注意が必要です。もし万が一腐ったりした場合、木の外壁の張り方によって、再施工交換は容易にできます。この点が木外壁の最大のメリットです。一般的なサイディング、ガルバリウム、塗り壁などは部分補修が不可能です。その点、木の外壁は廃盤がなく部分補修が可能です。がんばればDIYでご主人さまでも直せます。また1枚当たりの金額も2000円でおつりがくるぐらいなので、外壁再塗装などに比べたら明らかにお値打ちでしょう。木の外壁の心配する点をいくつかお伝えいたしました。この内容は弊社YouTubeチャンネル『ニコチャンネル』にも投稿しています。ぜひご覧いただき、木の外壁の検討をあれてみてはいかがでしょうか?ニコチャンネル 『木の外壁、疑問を解決します』はこちらから。景色に馴染み、地域に馴染む。ご近所にも喜ばれる木の外壁、日本の景色を昔のような美しい景色へと取り戻しましょう。

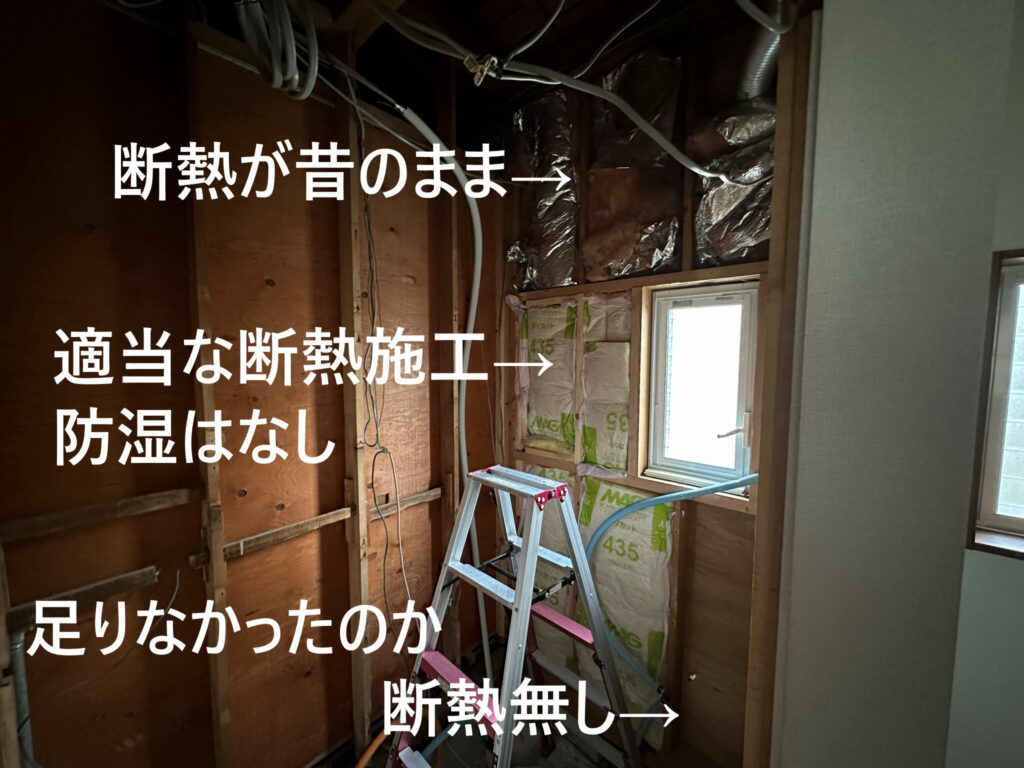

リフォーム・リノベで気を付ける点。

up - 住まいの情報

豊橋の工務店。一級建築士でニコハウス代表の鈴木です。ここ数年多いリフォーム・リノベーションの相談。古い家の方だけだと思われるかもしれませんが、5年以内にリフォームして水廻りまできれいにされた方々からも相談がきます。特に冬寒いという相談お施主さまが悪いわけではなく、依頼した地元工務店やお知り合いの大工さんがこれまで経験してきた勘で施工しているケースが多く、根拠なく完成まで工事されています。何が起こっているかというと、ほとんどの場合①断熱材の知識が昔のまま(勉強不足)②気密は知らない(勉強不足)この内容だといくら新しくリノベしても暖かさという点であまり意味を持ちません。『新しくしたのに寒い!』というのが本当に多い(涙)。5年前に『寒いから』ということで他社さんで断熱性のあるアルミ樹脂ペアガラスに変更しつつ断熱リフォームをされた現場。お風呂やキッチンも新しくしたにもかかわらず、寒いからということで弊社で再施工をさせていただいた例です。温熱カメラであちこち確認させていただきましたが、断熱が不足しているのは明白でしたので、新品のユニットバスもキッチンも解体させていただきました。再利用ということもできましたが、プランを優先され、断腸の想いで廃棄。汗豊橋市・田原市と地区というのは雪があまり降らず温暖です。最近は意識が変わっては来ましたが、大工さんたちでもまだまだこういった断熱への意識が高くない方々がいるのは事実です。お高性能な住まいを自社で計算や設計までされていない場合はやめた方がいいと思います。思った通りにはならないでしょう。解体をしてみると、断熱の施工方法などはびっくりすることがよくあります。そういった空間だと室温は20℃ぐらいでも、足元は10℃以下なんて当たりまえ。いくら暖めても頭の方が暖まるだけで足元は寒いまま。そのせいで、エアコンが効かない感じがして足元から暖める床暖房やファンヒーターでないといけないような気がしてしまいます。図に書くと下のようなイメージです。部屋が寒いからと暖房を強くしても、自然現象で暖かい空気は上昇し、足元などにはさらに冷たい空気が流れ込みますので足元の部分は寒いままです。イメージは気球のような感じです。なんとなく断熱し、気密を無視した施工はこのような空間を造りだします。アパートのように両側に住戸がある場合は、両側の部屋、また上下の部屋も暖かい可能性があり、性能が低くても暖かく感じます。そんな方が戸建てやリノベに引っ越すとより寒さを感じ、なんのために新築やリフォームしたのかよくわからなくなります。こういったことが起こらないようにするために、断熱をした家は気密をセットで工事しないといけません。気密の悪い部分がどこなの?ということですが軸組み工法だと仮定して例をあげると①壁と天井の取り合い及び壁と床の取り合い(廻り縁と呼ばれている材料と巾木と呼ばれている材料の部分)②窓廻りなどの開口部③コンセントやスイッチなどの開口壁の中、1階と2階の間はだいたい上昇気流が起こってますのでそういった部分の空気の流れを止めるための『気流止め』というのも重要です。 またもう一つ気を付けないといけないことが断熱やリフォームしたことにより『結露の発生』が助長される可能性があるということです。これまでの寒い家は、結露しても気密が低かったから構造躯体部分が乾いていた可能性があります。それが中途半端に断熱し、ビニールクロスで結露の水分が逃げられなくなると、構造躯体部分でカビなどの発生が考えられます。部屋を暖めることで、部屋と部屋の間の壁から小屋裏へ暖まった高湿度の空気が流れ、結露するという可能性もあります。結露は長期的に少しづつ悪さをしていきますのですぐには気づかないのがやっかいなところです。 最後にリフォームでも断熱リノベでも、現状の状況から室内で使っている材料が変わると壁内などの環境が変わります。断熱するとなるとより環境が変わりますので、知識を持って施工しないとおおきな後悔につながります。大きな費用をかけてする工事だからこそ、しっかりした知識と施工が必要になります。1~2時間勉強するのはわるくないと思いますよ。断熱リノベの相談会はこちらから。みなさまのリフォームリノベーションが後悔しない仕上がりとなることをお祈りいたします。

職人による建築費用の違い。

up - 住まいの情報

豊橋市の工務店。ニコハウス設計室代表で一級建築士の鈴木です。今回の内容は職人さんの仕事の違いによる建築費用について。費用についての三部作 最終回です。建築会社を選ぶ際に重要な要素となるコスト。選ぶ会社でコストは変わるのか?お得なことはありえるのか?結論を先にお伝えすると、全ての職人さんが常時同じでない場合、職人さんの費用は抑え目なことが多く、丁寧な仕事につながりにくくなります。常に同じ職人さんがおすすめの建築会社になります。 職人さんは1日いくらになることが適正な価格だと思いますか?昔は1日2万円が目安でしたでしょうか。これは高いと感じますか?私は安すぎると考えます。職人さんが会社に所属していない場合、自身で道具を持ち、営業車を持ち、福利厚生、税金も自分自身で支払う必要があります。1日2万円では300日働いたとしても600万円。そこから上記の費用を支払ったら、家族を養うには厳しすぎます。 私が考える職人さんの1日は3万円以上が目安です。大工さんを例にあげると、あなたの家を造るのに大工さんがいた日数が何日だったのか。一般的な建売では1か月もすると大工さんはいなくなります。1件の手間賃が100万円ないからです。とにかく急いで造って細かなことも振り返らず、考えずに造る家が建売です。自由設計ではあるけれどメーカーなどの既製品を多用した建築屋さんは、IKEAの家具のように組み立てる作業が主になるのでいつも同じ材料をつかっているなら考えずにつくれます。そのため大工さんのいる期間は建売より少し時間をかけたぐらいでしょうか。 完成までの期間で短くできない(してはいけない)期間があります。基礎工事 ※約一カ月仕上げ工事 ※クロスなら電気設備、左官合わせ1か月残りが大工さんの工事でしょう。あなたの家が4カ月で出来るなら大工さんは休みを除き最長50日ほど。150万円ほどの手間賃でしょう。 弊社の場合、造作もそれなりにありますが木の外壁が多いため、外壁も大工さんが貼ります。おおよそ80日ぐらいが弊社大工さんの工事期間目安です。250万円~300万円ほどが目安になります。弊社の家は6か月~でできますので 基礎1か月、大工さん3か月、仕上げ1.5か月、外構植栽1か月です。 適正な職人さんへの費用を見ておくことで、誰かが傷むことなくいい住まいづくりを続けることができます。大工さんの手間だけをみても100万円単位で変わりますが、その他の職人さんたちにも同じことが言えますので人件費は材料同等大事な要素です。 『建築費用の分解3部作』の投稿をさせていただきました。第一段 会社規模による費用の違いはこちらから第二段 材料による建築費用の違いはこちらから。家電屋さんなどに行くと私自身も1円でも安く購入したいと思い値段交渉をします。だから少しでもお値打ちに購入したい気持ちはとてもよくわかります。家電ならどこで買っても同じですが、工事がかかわる私たちの住まいはどこで買っても同じというわけにはいきません。とてもたくさんの手間がかかっているのです。ご理解いただくとお値打ちにということよりもいい住まいを適正価格で購入する方がいいなと思いましたか? 材料を適正な価格で仕入れ、適正な手間をかけ、適正な利益を得て、弊社設計施工により付加価値が足されお施主さまにお渡しする。だから値引きはできないのです。お問い合わせはこちらから。みなさまの家づくりのご参考になれば幸いです。

材料による建築費用の違い。

up - 住まいの情報

豊橋市の工務店。ニコハウス設計室代表で一級建築士の鈴木です。今回の内容は建築材料による建築費用について。費用三部作の第二段です。建築会社を選ぶ際に重要な要素となるコスト。選ぶ会社でコストは変わるのか?お得なことはありえるのか?結論を先にお話しすると、金額には原価があり、コストは素材に影響するということ。お得に感じる=どこかの部材の質が違うと考えるのが正しいでしょう。 どの会社もその材料を使っている理由があります。・質と金額のバランス・使いやすさ、メンテナンス他にも様々な理由がありますが、1つ1つの部材の差額はわずかでも、家全体となるととても大きな差額になります。いくつか例をあげてみます。 基礎の場合基礎の作り方、鉄筋の量により金額が変わります。過剰である必要はありませんが、最近は耐震等級をとる目的で基礎も構造計算されているケースが多くなっています。弊社の場合、床下エアコンを採用する関係で地中梁という方式をとりますが、一般的な基礎の費用は150~200万円ほどです。構造の場合構造材は使う材料、サイズ、構造の考え方により100万円単位で変わってきます。構造計算されているケースが多くなっていますが、構造計画をしている物件と後付けで構造計算をしている物件ではサイズも費用も大きく変わります。(構造計画している方が無駄に大きな梁などが入らないためあきらかに材料費が安くなります)構造は木の種類で金額が変わることを知っていますか?また強度が違うことも知っておきましょう。お値打ちな場合、ホワイトウッド集成材が多く、こだわった会社はスギやヒノキを使います。構造材料を合計した体積でも金額が変わるので、無駄に大きな材を使うのは、強くなっているのではなく費用が高くなっているだけです(汗)床材の場合床材も材料により家全体では100万円以下ぐらいで変わります。単板、シート貼りの合板フロアが坪1万円以下ほど。お値打ちな無垢材で坪1.5万円ほど。節無しの無垢材では坪3万円~となります。30坪とすると60万円以上変わり、一般的には床材だけ無垢という浮いた家にはしないので(そういった家もありますが)、造作と言われる材料も無垢材を使います。壁材・天井材の場合壁天井の仕上げも100万円単位で変わります。ビニールクロス SP級というのが一番お値打ちでしっくいのコテ塗りと比べると1㎡あたりで3000円ぐらいは違います。30坪ぐらいだと、家じゅうの壁で300㎡、天井は100㎡ 差額は120万円ほどでしょうか。ビニール系は壁の中の呼吸が止まるため、木造には不向きだと考えてますが圧倒的な採用率になります。掃除がしやすいというのが主な理由っぽいですが、プロでないとメンテナンスできないので弊社では漆喰を提案しています。キッチン等設備の場合選ぶ内容で100万円以上差が出ます。メーカー既製品も50万~200万以上まであります。お風呂トイレにお金をかける方がますが、長期的にみると消耗品です。予算に余裕がない限り、お値打ち品で十分でしょう。どんなに素敵なお風呂とトイレでも誰もほめてくれません。まだ他にもたくさんありますが、長くなるのでこのぐらいに。少しあげただけでも金額が500万円ほどは変わります。30坪だとして、皆さんのわかりやすい指標『坪単価』で16.6万円ほど。 表面的にお値打ちかどうかということは大事ですが、30年以上住むわけなので『中身』はもっと大事になります。お得に感じるのは、材料費の違いがあることを肝に銘じ検討しましょう。金額よりも数字性能よりも大事なのは、長く使うための施工精度と品質です。ニコハウスでは、劣化していく交換可能な住宅設備はなるべくお値打ちなものを、将来交換不可能なもの、交換がとてつもなく大変なものは品質をよくするよう心がけています。そういう意味でビニール系の素材はメンテナンス不可能のため、初期費用がお値打ちであったとしてもおすすめしていません。お問い合わせはこちらから。いい材料は期待通り働いてくれますが、お金は使い方次第でしょう。

会社規模の建築費用の違い。

up - 住まいの情報

豊橋市の工務店。ニコハウス設計室代表で一級建築士の鈴木です。今回の内容は建築費用について。費用三部作の第一段です。建築会社を選ぶ際に重要な要素となるコスト。選ぶ会社でコストは変わるのか?お得なことはありえるのか?結論を先にお伝えすると、会社規模により目の前に登場する方以外の人数や事務所の大きさや宣伝などなど変わってきますので、大きな会社ほど利益はたくさん必要になるということです。 よくあるお話で大きな会社と小さな工務店の違いはおそらく以下の2点になります。① 大量仕入れによる材料のコストの違い② 会社利益による違い ① 大量仕入れによる材料のコストの違い大量仕入れによる材料コストの差。他業種でも同じだと思いますが、材料以上に費用のかかるのが職人さんの手間賃です。材料費の差は使う材料が同じなら建物すべてを合わせても100万円単位での違いはなかなか生まれません。そう思うとまったく同じ家を建て、もし安いとするならばそれは職人さんへの費用が安くなっていると思って間違いありません。職人さんが悪いわけではなく、一件あたりの職人さんへの費用が違うため、1日でも早く仕事をする必要があり急ぐことで仕上がりに差が出ます。 ②会社利益による違い会社利益による違いは大きくコストが変わります。ここは最終的な会社利益のため宣伝広告費にも影響がある部分です。利益がなくては会社が存続しませんので、0円ということは不可能です。100円のものをいくらで売るのか。大きな会社なら160円~200円、小さな会社で120円~140円っていうのが目安です。会社を適正に存続させる目安は130円ほど。例えば原価2000万円なら大きな会社で3200万円~4000万円ぐらいでしょう。小さな会社は原価がちょっと高くて仮に2200万円ぐらいですが、2640万円~3080万円ぐらいでしょう。同じ建物だったとしても1500万円近い違いがあります。大きな会社が値引きできる理由がなんとなくわかった気がしませんか?また小さな会社が誠実な仕事をしていたら値引けない理由もわかる気がしませんか?単純な利益だけでなく、この部分に提供する住まいの付加価値があると弊社は考えています。 今回の内容は会社規模だけに着目した建築費用の違いですが、それ以外にもコストに影響の与える部分はたくさんあります。次回は材料の質の点から建築費用の違いを書こうと思います。

素材と庭の必要性。

up - 住まいの情報

一級建築士でニコハウス設計室代表の鈴木です。今日の内容は素材と庭。家づくりにおいて、使いやすそうな間取りだけを考えて満足という方が多いと思われます。アパートのように帰って寝るためだけの部屋であればそれでもいいでしょう。働いて体を休めるだけなら別に一軒家でなくても十分です。 住まいに何を求めて家を建てられますか?今思いつくことだけを最重要視して、動線と収納が完ぺきな間取りが求めていた満足度の高い家になりそうですか?それとも充実した最新設備が導入され、大きな壁かけTVを眺めて過ごすことでいい家になりそうですか? 長く愛される建物や住まいは必ず厳選された素材があります。便利だし、手入れもいらないからとビニール製の新建材がつかってあることはまずありません。なぜでしょうか?例えばこの建物でも、外壁にサイディングは貼ってないし、屋根にスレートを使っていないし、手入れに手間のかかる庭があります。古い建物だから当たり前と思ったのなら、なぜ手入れする際にそうした材料を使わないのでしょうか?この建物を見て『こんなの嫌だなあ』という感覚にはならずむしろ魅力的です。なぜでしょうか? こういったものだけが良くて、ビニール系の素材を使ったものが悪いということではありません。素材には得手不得手があるということです。5年も使ったら、新しいものと交換するというような店舗のような使い方をしていく住宅であれば私はビニール製の手間のかからない新建材をおすすめします。でも30年以上使うなら私は自然素材をおすすめします。その理由は、メンテナンスが自身で可能で、使いこむことに味わい深くなるからです。新品の革ジャンよりも馴染んて来た革ジャン。新品のジーパンよりも色落ちが美しいジーパン。建物も同じように考えませんか?人間は自然の力で生まれた自然のもの。住まいも自然の力で出来た素材で囲まれると、違和感なく馴染み、心地よさが生まれます。旅先でお寺などに行くと、軒下の風が通る場所でゆっくり休んだりするのも、その場所が心地よいからではないでしょうか。また窓から見える景色もとても重要です。分譲地に行くと、リビングのハキダシ窓の前に駐車場のあるい建物がとても多く存在します。違和感を持たないのはおそらく元々住んでいたアパートがそうなっていたから。アパートは窓を開けると洗濯物と車しか見えません。どんなにいい間取りと動線計画になったとしても目の前が洗濯物と車というのはいい住まいだと思いますか?窓の外は庭があるべきです。庭があり、植栽が風で揺れ、鳥が来る。贅沢な庭を造る必要はありません。ちょっとした小さな庭で十分です。庭がいらないのならわざわざ家を考えなくていいでしょう。アパートの方が固定資産はないし、保険もないし、メンテナンスも大家さん任せで大丈夫。せっかく家を建てるなら、癒される素材と庭のある暮らしをしませんか。家を建てる前におすすめのこと。『なんとなく気持ちいいなあ』と思うご自身が癒される場所を記憶しておくと、家づくりの参考になります。家族旅行の際にはそんな場所でぜひ記念撮影を。ポイントはなぜか座ってしまった場所。探してみてください。素材と庭のある暮らしに少しでも興味あればぜひお問い合わせください。お問い合わせはこちらから。あなたの家づくりがよりよいものになるはずです♪

耐力壁は強い方がいい?

up - 住まいの情報

一級建築士でニコハウス設計室代表の鈴木です。今日の内容は耐力壁。耐力壁の役割は横方向に地震や風で力を加えられた際に、その力に対し耐えようとする壁。その強さは倍率というものであらわされ建築基準法では0.5倍~5.0倍まで存在し、許容応力度計算をすると7.0倍も存在します。倍率でお伝えしてもよくわからないですね(汗) ①どのぐらいの力の検討をしているのか?1.0倍で約200kgの横方向の力に対し、2階の床や平屋なら小屋部分が約25㎜ぐらい横ずれ想定し、元に戻るということです。5.0倍の壁だと約1.0tもの力に耐えられる壁になるということです。このように耐えられる力の強さだけに着目すると『なるべく強い耐力壁ばかりにしてください』と思ったはずです。でもこの考え方は間違いになります。5倍の壁で約1.0tに耐えられるということは、足元(土台部分)が1.0tの力に耐えられる『強度』がないと成立しません。足元が弱い場合は引き抜かれたり、何かしらの破壊が起こることになります。特にリフォームで『地震が心配だし耐力壁をたくさん入れておきました』のような工事をしてしまうと耐える前に土台や2階の梁の接続部分で破壊が起こる可能性があります。強くしたことによって破壊する。1.0tの力に耐えられるようにする一般的な方法は、コンクリートで基礎の立ち上がりを造り、ホールダウン金物で基礎と緊結する。基礎を造るという工程をしない場合、耐力壁はなるべく弱いものにした方がいいでしょう。そうしたことを踏まえると強い耐力壁ばかりを設置することが地震に対して強い建物を造ることにはつながらないということです。出来ることならなるべく弱い耐力壁ばかりを使って、建物全体で地震に耐えられる強さにした方が無理な力がかかりません。そういった計画は基礎のやり替えが難しい耐震リノベーションで特に有効な手法です。 必要な壁の量はどうやって決めているのか?地震に対しては建物の重さできまります。風の揺れに対しては、建物の立面図の面積で決まります。このことからも家はなるべく軽いほうが有利になります。重くなるほど、耐力壁の必要な量が増えるということになります。だから瓦は使わないほうがよい、ということではなく瓦を使う場合は軽い屋根よりは多く耐力壁がいるよということです。 耐力壁はバランスも大事!基礎と強い壁だけでなく、どの方向から押されてもびくっとしないバランスが大事です。片足で立っているよりも両足で立っている方が人間は安定します。片足だけで横からの力に耐える、両足で立って横からの力に耐える、同じ力でも安定感が違います。専門用語で『重心と剛芯』大きな通り沿いの建築は道に対しての窓がたくさんあるため、片足立ちの人間のようにバランスが悪いためひねって倒れてしまいます。バランスよく耐力壁を配置することで両足立ちとなり、コマのようにバランスよく立ち続けます。窓はたくさんほしいけど、壁は必要という時は金属性のブレースを入れることで対応が可能です。 今回お伝えしたかった内容はとにかく強く造ればよいということではないとうお伝え。しつこいようですが特に感でやってみた耐震リフォームや、『昔丈夫に造ってくれた』みたいなパターンにちょっとした落とし穴があるように思います。構造計画は設計士にお願いした方が無難だと思います。お問い合わせはこちらから。特に1981年~2000年に建てられた新耐震基準の建物は耐力壁の量だけ増えて、足元を固めるという概念なく造っていました。そういた建物が能登半島地震では多く倒壊しています。さきほどからお伝えしている通り、『壁だけ』強くしたからその弊害が起こってしまっています。こういった建物は足元、柱の頭部分を早急に補強すべきです。高い買い物になりますので、少しでも心配ならお声かけされるほうがいいでしょう。お気軽にお問合せください。

床下エアコンのメリットを知っておこう。

up - 住まいの情報

一級建築士でニコハウス設計室代表の鈴木です。弊社の空調方式で多い冬用の暖房、床下エアコン。今では床下エアコンの採用率が9割以上になっています。(1割はリノベーションなどで出来ない場合)おそらく豊橋、田原、豊川地区では一番の施工実績があると思います。(※弊社で建てたお施主さま調べ)それぞれの住まいへ点検へお伺いしても、とても満足度の高い声をいただきます。知ってる人からすると今更ですが、まだまだ地域での採用は少ないため床下エアコンは何がいいのかをご紹介いたします。 メリット① 裸足で過ごせる(かも)床下エアコンとは、冬用の暖房に使用するエアコンで一般的な30坪ほどの建物だと必要な容量はだいたい2.2kwサイズの6畳用エアコンになります。床下の基礎空間に暖かい空気を送り、1階床面全体が低温な床暖房状態になります。冬に点検にお伺いするお施主さまには真冬に裸足で過ごされている方もいるぐらいです。一般的な床暖房と違い、床暖房専用の床などを使う必要がないため、床材を選ぶ際のコストアップがなく、無垢の床を使っても問題は起きません。一階の床面全体が暖かくなるということは、脱衣室もお風呂もすべて暖かくなります。床全体が暖められるとその暖まった空気が自然と上昇し家全体を暖めます。メリット② 乾燥気流さようなら床下エアコンの名前の通り、基礎下に暖かい空気を送り込みます。そのため冬場の壁掛けエアコンで嫌われる乾燥空気を浴び続けるということがなく、気流のような空気の流れを感じることはほとんどありません。そのため喉や肌の乾燥感も起こりにくくなります。 メリット③ すべての部屋にストレスがない家じゅうが暖かくなりますので、家族はどこでも過ごすことができ、不快な寒さがなくなります。例えば、リビングからトイレに向かう際に『ドアちゃんと閉めてよー』なんていうセリフも一切聞かなくなりますし、脱衣室からお風呂へ向かう際に震えながら急いで湯船につかるということもなくなります。お風呂をあらかじめ暖めておくなどの無駄な行動をしなくて済むのでとても楽ちん。もちろん浴室暖房なんて絶対に必要がなくなりますので弊社では、お施主さまがつけようとした場合でもかたくなにお断りします(笑)メリット④ イニシャルコストが最安エアコンの必要な熱量は計算によって決まります。断熱性能、気密性能、換気能力によって選ぶ機種は変わりますが、弊社では6帖のエアコンが一般的。6畳用のエアコンは取付費をいれても10万円程度。それ以外に何か費用がかかるかといわれると、基礎から床面に暖かい空気を送るためのスリットぐらいでしょう。すべて合わせて20万円ぐらい。例えば床暖房なら、床の一部分だけをあたため20万円以上はするでしょう。その場合、床暖房エリアから足を一歩踏み出すとびっくりして心臓が止まりそうな床の冷たさを経験します汗全館空調なら300万円ぐらいでしょうか。家じゅうが同じ温度だと寝室は布団を使用するため暑く感じますのでこの部分に疑問を感じます。寝室室温は-1~2℃がいいと思っています。メリット⑤ ランニングコストもお値打ち弊社の高気密高断熱の住まいの床下エアコンの使用電力はおよそ250~300KWhぐらいです。換気の流量やキッチン、ユニットバスなどの換気設備の使い方によってもエネルギー使用量は大きく変わります。電気料金にすると33円/KWhとして8000円~10000円ほど。家じゅうが時間帯関係なしに暖かいのなら十分じゃないでしょうか。太陽光をのせていればさらに完璧。もう一つ太陽の日射熱をしっかり取り入れる努力をする(カーテンなどの開け閉め)とより省エネに向かいます。 メリット その他それほど美しいわけではないエアコンが壁についていないだけでも空間は美しくなります。スイッチを頻繁にオンオフする必要がないため、ストレスがなくなります。各部屋エアコンと違い、フィルターは1つなのでメンテナンスもらくちん。 たーくさんのメリットが床下エアコンにはございます。とにかく評判のいい『床下エアコン』。これから30年以上住むわけです。高価な全館空調を選ぶ前に、軽い気持ちで床下エアコンのお話をお聞きください。YouTubeで調べてもたくさん出てきます。少しの勉強時間を使うことで、生涯のコストを大きく減らすことができます。ちょっと手間でも勉強頑張りましょう!床下エアコンのことを聞いてみたい方は下の画像をクリック!ただし、床下エアコンは失敗することがあります!施工的な面とそれなりのノウハウがない場合、『床下エアコンお願いします』とお伝えしても、うまくいかないでしょう。うまくいかない場合、部屋は寒く不快なまま。床下エアコンのみでは寒さがしのげず壁掛けエアコンを増設することになるでしょう。施工店選びは床下エアコンでの快適さを手に入れる重要な作業となりますので十分にご注意ください。

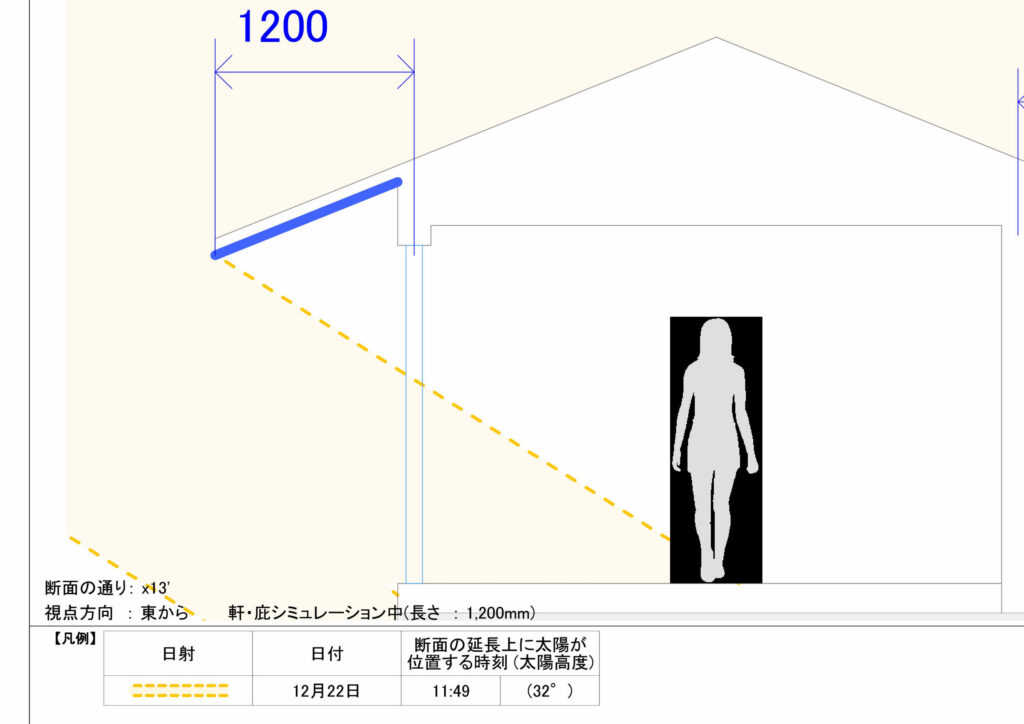

庇の長さを検討しよう!

up - 住まいの情報

一級建築士でニコハウス設計室代表の鈴木です。ずいぶん涼しくなってきましたが、まだまだ日中30℃を超す日があります。この時期の日差しは冬至に向かって太陽高度(太陽の高さ)が低くなってきますので、対策をしておかないと日中部屋の中がかなりの温度になってしまいます。点検などでよく質問される『日射遮蔽』について、庇の長さと合わせてお伝えいたします。 以下は全て『豊橋市 真南 12時ころ 窓上から50cmに軒』の話なので、真南から角度が振れるともう少し室内側に日差しが入るという想定が必要です。まずは夏をみてみましょう。夏至の話をされがちですが、実際はお盆頃の方が暑いので8月15日を目安としています。お盆頃の日射熱を室内に入れないようにするには90cmは庇をださないと家の中に入ってきます。当然12時ころの話なのでその前後ではもっと長い庇かタープが必要です。当たり前ですが南の庇が90cmより短い場合は日射熱が室内に入り込みますので、冷房エアコンとの格闘がはじまります。カーテンを閉めても、部屋と窓の間が暖まり、部屋内に侵入しますので、なるべく外で防ぐことが大事。 続いて真冬ですが今度は太陽の角度が30℃程度と低いので室内の奥まで日射が届きます。夏の場合と違って、日射が入るのは室内が暖められ有利に働きますが、真南の時よりも東西に振れた方がより奥まで日射が届きます。180cm庇があっても入ってきますが、申し訳程度の日射になってしまうので、冬のことを考えると南側の庇は120cm程度までぐらいにした方がよさそうです。 最後にこの時期、春、秋分。この時期の難しい点は、春は3月~4月で部屋に暖かい日差しがほしい…、けど最近の9月の日差しは暑くていらない…、という点です。落葉樹で対策するということもおそらく過去のブログで書いている気がしますが、実際のところはそれなりの大きさの木で、葉が生い茂っていないと防ぐのはなかなか難しい。一番簡単に防げそうなのは、やはりタープです。春先は外して、秋はタープで対策が一番効果的です。 こういった検討を重ねながら、みなさんの家の『庇の長さ』を決めています。弊社で多いのは90cm~120cmほどの庇。あとは状況に応じて、付属部材を提案するということをしています。断熱や気密も大事ですが、日射の影響も室内環境には大きな影響を与えます。特に…、最近は軒のない家を街中で多く見かけます。確かにスタイリッシュでかっこいいでしょう。ただ庇がついていないので、夏から秋にかけての日射がふんだんに室内に入り込みます。理解したうえで提案をうけ、納得した状態で日射熱が入ってしまっているならしょうがないと思います。ただかっこいいからと軒のない家にすると、夏場はとてもいられない住まいの出来上がりです。また軒のない家は雨対策もめちゃくちゃ重要。ものすごーーーく検討して、軒の長さを決めましょう。 軒無しだけど、大丈夫かな?と思ったそこのあなた。しっかり確認しておきましょう。お問い合わせはこちらから。