COLUMNブログ

住まいの情報(99件)

記事一覧へ夏の冷房エネルギーの結果。

up - 住まいの情報

一級建築士でニコハウス設計室代表の鈴木です。昨日からすごく涼しくなりましたので弊社リノベーションモデルハウス兼自宅はエアコンの使用をやめました。夏のエアコンに使ったエネルギーがわかりましたので、みなさんにご報告。弊社リノベモデルのスペックはUa値が0.26でC値が0.78、第三種換気を利用。室温の過去データや今の室温はこちらから。 電気料金を賦課金も合わせて平均35円/1KWとします。6月 18.1KW 633円7月 159.38KW 5,578円8月 219.66KW 7,688円9月 146.53KW 5,128円6月からエアコンを使い、夏の間ずーっと26℃ほどを保ち、家族には「若干寒い…」といわれた電気使用量の合計は、543.67KW 19,028円 でした。みなさんの家と比べてどうでしょうか?弊社のリノベモデルは、方位に対して45℃近く西側にふっていますので、真南に向く住まいに比べ西日が入りやすくなっていますが、その対策として大きな窓は少なめに、日射遮蔽対策として外付けブラインドもついています。窓が大きくないので日射熱の取得が難しく、冬は自然の太陽エネルギーでなく、暖房エネルギーに頼ることになるので、標準的な弊社の建物よりは断熱性能を上げています。いわゆる『守りのパッシブデザイン』です。逆に『攻めのパッシブデザイン』とは日射熱をしっかり取り入れるため、南面に大きな窓をとるような建物。夏に遮蔽対策と、冬の熱の逃げ対策が必要になります。 特にリノベーションでは現況の建物の構えがあるわけなので、簡単に方位に正対することはできません。いろいろな検討をして一番の最適解を見つけることが重要です。守るのか、攻めるのか、青天井にお金をかけるのでなく検討することが重要です。なかなか正解はでません。でも電気代は一生払い続けるとても大きな買い物です。1月に1万円も違うと年間12万円。30年では360万円も違います。電気代という大きなローンを始める前にぜひお問い合わせください。お問い合わせはこちらから。実際は電気代だけでなく、家族の健康、機器類の買い替え、手持ちの荷物置き場にも影響します。

造作か既製品か?費用を比較してみる。

up - 住まいの情報

一級建築士でニコハウス設計室代表の鈴木です。今回は造作工事のコストについて考えてみようと思います。一般的なイメージとして、『造作工事=高い』イメージを持たれるかなと思います。その反対に『既製品=安い』というイメージもよく聞くお話です。結論を先にお話しすると、それは間違ったイメージなのでせっかくなら造りましょうということになります。(弊社の場合だけかもしれませんが) 例として弊社の完成物件の造作を参考に費用を見てみましょう。この写真の場合は床材を使った造作テレビボードを材料ごとで分解してみます。幅は240cmほど。ネットで『無垢のTVボード 幅240cm』で検索。無垢のTVボードだと20万円~ぐらいでしょうか。(10万円しないものは無垢でなく突板か木柄シート貼りです)以下は写真の材料と制作費① 床材:約1坪分 約20000円② 下地と棚のラワン材:約30000円③ 床下エアコンのがらり:約35000円④ TVボードの引き戸:約18000円⑤ 大工手間:約40000円⑥ おまけの壁ヒノキリブパネル:約55000円TVボード合計:198,000円(税別)いかがでしょうか?ネットで販売している無垢のTVボードと同じかむしろ安く仕上がっています。壁リブパネルがなければ143,000円。寸法は全てオーダーで決めていますので自由自在、また床下エアコンのような特別なしかけも組み込むことが可能です。おまけにこのTVボードはベンチとして座ることもできるので多くの来客があった時にも活躍します。造作の方がよさそうに感じませんか? 別のシーンでも検証します。この写真も造作部分がいっぱいですが、ダイニングテーブルを検証します。弊社の丸テーブル(四角も可)は無垢のレッドオークハギ材というものを使って制作します。オーダーのため1㎜刻みで制作できます。今回の写真のテーブルは1040㎜。既製品では絶対ないサイズ。同じくネットで『無垢 丸テーブル 』で検索。(10万円台はほとんど突板貼り:突板とは薄い無垢板のことで厚さ2~3㎜、下地は合板などです)TVボードと同じく20万円を超えたぐらいからが相場です。造作丸テーブル:φ1040㎜ 172,500円(税別) いかがでしょうか?大きさが自由に造れて、家具を選ぶ手間もなく、建物にあった素材、オーダー家具でこの価格! 比較してみると造作を増やすことが、建物価格を高くしているわけではないことがわかります。こういった造作は建築屋側のアイディアも必要になりますが、比較してみていかがでしたでしょうか?もし注文住宅として建築を考えるなら、既製品に頼ることのない建物にしませんか?買い替えの心配をされる方、模様替えの心配をされる方がいますが、無垢は手入れがDIYで出来、経年による変化は新品にはない味わいになります。フルオーダーで建築を考えるなら、造作提案の多い会社をおすすめします。施工例はこちらから。 『こんなことできますか?』と聞かれますが『ほぼできます』。ないものを造るのが仕事だからです。ほかにも壁掛けのオリジナルフック8角形の末広がりのれん棒ほしいなと思ったものは、なんでも造ってしまいます。 遠慮せず、お声かけください。お問い合わせはこちらから。みなさまよろしくお願いします。

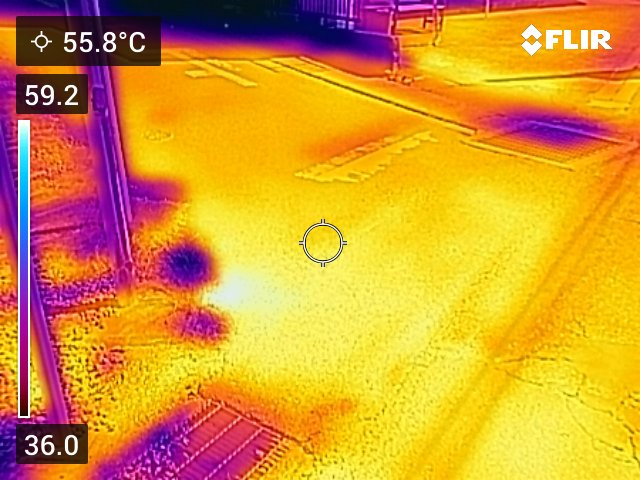

夏の地面は危険な温度。

up - 住まいの情報

一級建築士でニコハウス設計室代表の鈴木です。我が家には愛犬がいますが、夏の散歩は地面の温度が危険すぎます。日中は照り返しもかなりきつく、夕方になってもぜんぜん涼しくなりません。いかに日影が大切か。庭ならいかに木陰が大切か。さらには建物に与える影響も変わってくるわけで、いかに外での日除けが大切か。自然のままの地面にしておくことの大切さと人工的な地面(コンクリートやアスファルト)はさけるべきということもお伝えします。最初に道路の状況。夏休みに同じ場所で撮影しました。14時ころ19時ころ朝5時ころ明け方と日中で地面の温度は30℃近くも違います。この照り返しは誰がみてもやばいなと思います。日中の60℃近いアスファルトは低温やけどします。愛犬を連れて歩くのは絶対にダメですね。同じ14時ころの芝庭の木陰は33.6℃。 体温以下なので裸足で歩いても大丈夫そうです。木陰のありがたさを感じる結果になりました。さらに建物を引いてみると、日陰のありがたさがとても顕著に表示されます。 日当たりのいい場所は50℃を超えているのに対して、日陰では38℃ほど。外気温そのままなのですが10℃以上違いますので外部での日除けがいかに大切かがとてもよくわかります。庇のない箱型の住まいをよく見かけます。吹き抜けの上にでかい窓があったりして、日除けも一切つけられないようなことも。10℃以上の表面温度の差になれば室内に与える温度影響も相当なものです。エアコンは室内に入る日射熱とバトルが起こり、いつまでたっても室温が下がりません。まだまだ暑い日が続きます。『日射遮蔽』がどれほどの効果があるのかをみなさんにお伝えしたかったです。建物の南側は庇の長さで日陰を造ることができますが、東西は太陽高度が低いため庇で日射を防ぐことはできません。大きな屋根やタープなどを使って効果的な『日射遮蔽』をしましょう。ニコハウス設計室は少ないエネルギーで快適に過ごせる住まいを提案しています。お問い合わせはこちらから。みなさまよろしくお願いいたします。 真っ暗な夜8時ころ愛犬散歩をしてみましたが、道路だけが目立つ結果になりました(汗)真っ暗なので元ネタ画像はありませんが、とても異常な状態に感じました(涙)

寝苦しい理由と対策。

up - 住まいの情報

あまりにも暑い日が続きますので、安眠できるためのポイントをお伝えさせていただきます。 酷暑で寝つきが悪い、エアコンをかけると寒い…という方 必見です。夏の暑さの原因は『輻射熱』にあります。『空気の温度やエアコンの設定温度=体感温度』と思われがちですが、あなたに対して壁や天井や床から熱が与えられます。『(空気の温度+壁や天井の温度)÷2』があなたの体感温度です。体温は36℃程度ですが、それに対し、断熱の悪い家や窓を開けて寝る場合、壁の温度が明け方でも30℃近くはあるはずです。熱は低いほうへ流れますので36℃ぐらいの体温から30℃ぐらいの壁に向かって熱放射します。これに扇風機の風速を使って体感28℃ぐらいで寝ているのかなと思います。エアコンをかけていると寒いと感じるのは例えば27℃で設定したとしても、吹き出し温度は20℃程度。20℃の風はとても冷たく感じるため不快な寒さを感じます。エアコンの風は20℃ぐらいでも壁は30℃ぐらいと同じ室内でも10℃以上の差があるため、放射が体の部位ごと違い暑かったり、寒かったりするわけです。 じゃあどうしたらいいの?!となりますが、おすすめは『寝る前に壁を冷やす』ことが大事です。壁は石膏ボードが下地となっていることが多いので石膏ボードをしっかり冷やすこと。平屋ならきっと天井が一番暑い…。少し寒いぐらいの温度であらかじめ冷やして置き、寝るときには28℃設定ぐらいに。部屋温度が上昇してくるまではエアコンはほとんど止まっているので不快な寒さは感じません。そうすることで壁と室温との不快な温度差が少なくなり、朝までゆっくり寝られる可能性が増えるはずです。 高断熱の住まいになると壁の温度は26℃程度で一定になり、エアコンの風がなくても壁への放射冷却で体は涼しく感じます。実際には壁を触ると冷たく感じます。エアコンの直風でなくても快適に感じるのはそのためです。そのため温度調整は、扇風機など電気使用量の少ないものでまかなうことが可能となります。少ないエネルギーで快適に過ごすために断熱はとても大切な部分になります。断熱はしっかり施工すると、光熱費はかかりませんのであなたの生涯の健康を保つ一役を担います。 以下はリノベモデルに住んでいる夏の感想です。断熱改修するとどのように変わるのか、ご参考になさってください。弊社のリノベモデルですが、エアコン1台で過ごし、夜にはエアコンのない部屋で寝ていますが朝までゆっくり寝られています。先ほど書いたように、日中のエアコンの冷却によって壁がしっかり冷えています。 それぞれ壁、天井、床の放射温度。エアコンの設定温度は26℃ですが、18℃ぐらいの吹き出し温度なのでそれぞれよく冷えています。この温度は起床時に気になって撮影したものなので、寝ている間ぐらいでは壁などは暖まらないことがわかりました。朝方起きた際には27.1℃まで空気温度が上がっていましたが、壁などがその温度よりも少し低いので不快な暑さはありません。エアコンをかけておくと朝方寒く感じることがありますが、夫婦で寝ていると体の放熱で寝室の温度が夜に比べ0.7℃ぐらい上がります。0.7℃上昇が実に快適。寝ている間に体温が下がりますが、夜の気温のままだと朝方には寒く感じます。朝方の室温上昇との関係がちょうどいいのか、起きる時にもちょうどいい室温に感じます。起きて、扉を開けるとLDKは26.5℃ぐらいなので一瞬寒く感じ、体が活動的になり元の体感に戻ります。温度だけでなく、快適性には湿度も大きく関係してきますが、今日は室温の話でした。快適なリノベーションをしてみたい方、ぜひご相談ください。劇的に過ごしやすくなります。ご予約はこちらから。

…エアコンが効かない。

up - 住まいの情報

いつもホームページをご覧いただきありがとうございます。先日エアコンが効かないというトラブルがありましたので、なぜだったのか?ということを書きたいと思います。弊社は夏もエアコン1台のみで家じゅうを冷房する方式をとっています。たくさんのエアコンを使えば室温安定は簡単なのですが、エアコン導入コスト、故障時、交換時、室外機の置き場、光熱費などせっかく高断熱高気密の家を造ってもそのスペックを活かさずに住むことになります(これまでの家と一緒)それはとても無駄なことなので、できる限り少ないエネルギーで快適に暮らせるよう工夫し、提案をしています。 トラブルの状況:数日前まで涼しく快適だったのに、ぜんぜん冷えなくなった。機器の故障ではない。床下が25℃ 湿度70%、その他の部屋、数日前まで26℃だったが軒並み30℃付近 湿度50%。弊社は建築後1年の間、温湿度をモニタリングしてアドバイスしています。大ピンチだったので、その日の夕方急いでお施主様の家へ行ってきました。 確認させていただいたところ3点気になりました。1点目:エアコンが除湿自動運転になっている2点目:室内の空気を動かす換気扇が止まっている3点目:西日を受ける箇所に日除けが設置していない 『1点目:エアコンが除湿自動運転になっている』についてこの住まいは共働きのため、すべて室内干しをしています。洗濯物のそばにエアコンがあるので除湿として使われていました。でも部屋の湿度は50%。すでにカラッとしていますので除湿運転はものすごく控えめ。おまけに自動運転のため冷風もほとんど出ていませんでした。対策:冷房運転に切り替え、風量を強運転にしました。電気代を使いそうな風量強運転ですが設定温度を下げるよりもよほど省エネです。また遠くまで冷気を飛ばすので1台運転の場合は風量強運転が基本 『2点目:室内の空気を動かす換気扇が止まっている』エアコン1台で過ごすため、室内の空気を動かすような仕組みを取っています。(詳しくはお伝え出来ません、事務所か見学会にお越しください)たかが換気扇ですが、されど換気扇。高気密だと換気扇を動かすだけで室内の空気がとても素直に移動します。その動きを止めてしまうと地面を這うように移動する少しの冷気では部屋を冷やすことが難しくなります。そこへ除湿運転の弱風運転が重なっていました。対策:室内空気を動かす換気扇のスイッチを入れました。聞き取りではつい最近まで動いていた…とのことでしたので念には念をということで、室内空気がより動くような位置へ移動させていただきました 『3点目:西日を受ける箇所に日除けが設置していない』高断熱の家だからまあいっかとなりがちな、東西の日差し対策。これはとても重要です。植栽で和らげる予定ですがまだ大きな成長をしていませんので人工的にする必要があります。東西面は時間帯で350W/㎡近い熱が入ってきます。それを一定の性能を持ったガラスでやわらげ室内に侵入します。室内側で防ぐ場合、何もしていない場合に比べ3割減ぐらいですが、外部で防ぐと8割も減らせます。※わかりやすく㎡をなくします350Wをガラスとカーテンで防ぐと100Wぐらい室内に侵入します。この熱がエアコンと戦う元となります。350Wをガラスと外側の日よけで防ぐと35Wぐらいまで減らせます。エアコンに少し余裕がでます。曇りだろうと外が暑ければ入ってきますので油断はできません。西日の方が悪そうに感じますが、外気が暑くなる前の東の陽なのか、外気の暖まったあとの西側の陽なのかの違いなのでどちらも一緒。できれば両方防いであげましょう。もう一つ、地面の照り返しも注意しましょう。対策:北のハキダシ窓からの北西の日射がきつく感じるようなので、タープの検討をしていただくことになりました その後見守っていますが、無事解消されました。温度は1℃差程度で安定し、湿度も低い状態を保っています。エアコンの消費電力も昼間ならこれぐらいでしょう。 毎年のように異常な酷暑となり、しっかりした暑さ対策が必要になってきました。箱型の建物の吹き抜けなどで、庇なく窓がついている家を見ますが、いったいどんなことになっているんだろうと想像するだけでぞっとします。エアコン入れてもたぶん日射と輻射熱で室内はぐったりしているでしょう。見た目と性能だけでなく、日射のこともちゃんと考えて家造りすることをおすすめいたします。考えた家づくりをご希望の方はこちらから。30年以上、毎年暑さと戦うのはやめましょう(汗)

夏エアコンと断熱改修のすすめ。

up - 住まいの情報

急に暑くなってきましたので、夏のエアコンのことを緊急で書くことにいたしました。節電だったり、脱炭素社会ということでエアコンを我慢するということを考えてしまいますが命の危険にさらされますので絶対にやめていただきたい。『我慢は美徳』の日本ですが、暑さについては間違いです。お金をかけずに脱炭素を考えるなら、いつもいる場所をエリア断熱して乗り切ることをおおすすめしています。国交省作成:部分断熱改修の消費者向けパンフレット(PDF形式:2,382KB)PDF形式をご参考になさって下さい。子育てエコホーム支援事業には対応しておりますので、断熱工事に対してはほぼ使えます。ものすごくいい内容なのですが読むのがめんどくさい方は直接相談にお越しください。お問い合わせはこちらからこちらから営業することはありませんのでご安心ください。 エリア断熱を内側で施工するのが一番費用が抑えられます。そうすることで断熱性能だけでなく、気密と結露にも有利に働きエアコンの効き方が劇的に変わります。(夏も冬もどちらも)① 暑い夏(寒い冬)の電気代が気になる方② 新築は高いから中古住宅の購入を考えている方③ 家全体をきれいにリフォームしようと考えている方上記の方は全て断熱することを徹底的におすすめしたい人たちです。工事に費用がかかるから、今のままでいいんじゃないの?と思った方は以下を参考にしてください。空調にかかる電気代の目安は、使わない時期と使っている時期の電気代の金額差で把握できます。(本当は給湯エネルギーの費用もかわってますが)今ならだいたい1KWあたり33円ぐらいで計算すればわかります。(中部電力圏内)その費用差をいつまで払い続けるのか、いつまで住み続けるのかで、掛けられる費用が変わってきます。5年程度だったら断熱しなくてもいいけど、まだ30年住むよ、とのことなら絶対に断熱することをおすすめします。室内環境だけでなく健康にもつながります。安くしようと③家全体を表面だけきれいにしたリフォームをすると、元々の家から性能面で何もかわらないため、引き続き夏冬ともに結露をし、カビなどによる健康被害にも悩まされるでしょう。②新築は高いから中古住宅の購入を考えている方はせっかくなので、購入前に耐震のことも考えましょう。耐震性能のあるなしは1階の間取りと2階の間取りを重ねてみるとよくわかります。木造軸組み工法の場合、耐震性は1階の柱の位置に、2階の柱があるのか、ないのかで大きく変わってきます。間取りを重ねて1階と2階の壁柱位置がずれてたらその建物はやめておきましょう。ちょっと専門的なので構造知識のある建築屋さんに確認してから購入する方がいいです。声を大にして言いたいのですが、構造がしっかりした建物とそうでない建物は建築時期が同じでも強さが全然違います。筋交いが入っている、耐震診断で大丈夫そう、だけでは判断しないようにしましょう。水平構面の強度など、不動産屋さんでは絶対にわからない内容まで配慮して購入することがその先のリフォーム工事費用に大きな違いが生まれます。 最後に断熱をするメリットは、住み続ける限りその恩恵を意識せずに受けられる点です。同じく耐震性能も、住み続ける限り命を守ってくれる可能性が飛躍的に向上します。様々なものの物価高により、建築費用もどんどん上がっています。壊して建て替えるだけでなく、骨組みがしっかりしているのならリフォームをして住み続けることはとてもいいことだと思います。夏エアコンの話からリフォームの話になりましたが、性能がしっかりしているうえでその先をデザインする。それが大事だと考えます。お問い合わせはこちらから

外壁材を選ぶ基準

up - 住まいの情報

いつもホームページをご覧いただきありがとうございます。今回のテーマは『外壁を選ぶ基準』です。日本サッシ協会によると2024年の調査での住宅用建材使用状況のシェア率です。窯業系サイディングが圧倒的に多いのですが弊社では使用しないこととしています。なぜ使わないのか?結論を先にお伝えすると、耐久性、メンテナンス性、景観、本質を重視し、ご提案しているからです。外壁材は大きく分けて『① 塗膜により吸水しない材(工業製品)』、『② 塗膜はなく吸水するが性能を維持する材(自然素材)』、『③ 焼き物外壁』の3つに分かれます。ここからはそれぞれの外壁材のメリットとデメリットです。 ① 塗膜による吸水しない材(工業製品)窯業系サイディング、ALC、リシンなどの吹付、ジョリパッドなどに代表される塗装の膜を作って防水する外壁です。初期費用がお値打ちなものが多く、日本の8割以上がこの外壁を採用しています。上記全ての材料が『塗装の膜』によって基材が守られている仕組みで、逆にいうと『塗装の膜』がダメになったら吸水しだし、ほっておくと強度が保たれずぼろぼろになってしまうのが特徴です。そのため10年ごとぐらいの塗り替えは必須。デザインは様々なものがあり、職人ごとの力量による仕上げの違いがあまりないため、ハウスメーカーなどをはじめとした採用率が高いわけです。使いやすい反面、先々の塗装でお金のかかる外壁。塗った直後が最高に美しくあとは劣化するのみで、10年経った後にまた新品のような表情になるところが自然でなく、不自然だと感じます。建物は自然の中に建てるものだから、例えば森の中の魔女の家がサイディングの家だったとしたら絶対におかしいと気づくはずです。塗装を後回しにすると、基材が吸水し、強度を保てなくなります。傷んだ際の張替えが難しく、おおよそ柄は廃盤になっているため、全面張替えとなるリスクも高いでしょう。お金がかかり、メンテナンス性が悪く、不自然なので弊社では使わないこととしています。 ① ’ 塗膜による吸水しない材(ガルバリウム鋼板)ガルバリウムも塗装によって表面を保護していますが①の材料と違う点は、その基材自体が吸水せず、傷みにくいという点です。街中でも多く見かけますが、軒ありのガルバリウム外壁は要注意です。空気中には様々なほこりがとんでいて、ガルバに帯びる静電気のせいかガルバリウムに付着します。雨で洗い流される部分(屋根など)は大丈夫なのですが、軒を出した家の外壁にガルバリウムを使うと軒下だけ雨で洗い流されません。私も昔は軒ありガルバリウムを使っていましたが、地域によっては2,3年でも軒下あたりに白さびが出てくるでしょう。どうしても軒ありガルバリウムにしたい方には、屋根下あたりの外壁をたまに洗ってくださいとお伝えします。(2階建てだとなかなか難しいのですが) ②塗膜はなく吸水するが性能を維持する材(自然素材)弊社で採用率の多い木外壁、そとん壁・モルタルなどの塗り壁系の外壁材です。(ジョリパッドなどの樹脂系塗り壁は①なので違います)弊社の場合、木外壁は高級でなくガルバリウムの外壁と同じぐらいの費用で施工可能です。全国平均で採用率が圧倒的に低い理由は、費用の面と職人の手により仕上がりの差が出るということからだと思われます。また木外壁の場合は木が傷むという懸念からさけられるのかなと思います。傷んで見える(劣化が早くみえる)最大の原因は、『①塗膜により吸水しない材』との合わせ技が一番の原因だと考えます。①の材はできた瞬間が最大に美しく、それを保とうとするが10年後ぐらいに急にがたつく材料。②はできた瞬間の表情から年数が経っただけ変化が生まれる(経年美化)材料。根本的に『質』が違います。合わせて使う材ではありません。初期費用はサイディングに比べれば高くなると思いますが、その後の手の入れやすさが違います。傷んでも、絶対に廃盤がありませんので部分的に張り替えること(塗り替えること)が可能で、塗装するとしてもDIYにて施工が可能です。10年経てば、10年経った表情を見せる、それが自然素材の良さです♪ ③焼き物外壁タイルに代表する焼き物の外壁。吸水しないし、表情を変えることもない不老不死のような材料です…。でも弊社の場合はおすすめしていません。理由として、タイルが傷むことはなくても地震などで揺らされると下地のサイディングから剥離して割れます。そのころには柄が廃盤になっているため部分的な再施工ができません。もう一つ、建物自体が重くなること。地震力による建物への影響の計算式には重さが掛け算でかかわってきます。軽いほうがどう考えても有利。メンテナンス性は良さそうなのですが、再施工がほぼ不可能で建物が重くなる。長い年月が経っても表情が変わらない、年数を重ねた味わいは一切ないのが不自然だと感じます。とても高いお金を払った割には、3、40年後に傷んでいる際には、直すことが一番大変な材料だと思います。(パッチワークなら大きなお金にはなりませんが…、見た目はちょっと) 外壁材は様々な特徴があり、でも基本的には会社ごとのおすすめのものを選びがち。あとはインスタで見た、よさそうな写真をもとに髪型をまねるように、外壁材も真似てみたり。でも大事なのは長期的に見たときの耐久性、メンテナンス性ではないでしょうか。また自分ちだから何色の外壁でもいいじゃん、何色に塗ってもいいじゃんってことはおかしいと思います。地域や景色に馴染み、自然に寄り添うこと、弊社はそれが大事だと考えています。

シロアリ対策は何にするか?

up - 住まいの情報

今回のテーマは地味な『シロアリ対策』です。お施主さま自身で選ぶというよりは、どちらかといえば工務店やハウスメーカー任せの方がほとんどだと思います。私も建築を仕事とした最初の頃は気にしたこともありませんでした。先に結論をお伝えすると『初期コストよりもその後のことが大事!』です。30年後に『しまった!』と思わないようにすることが大切です。 まず初めに一般的に行われているシロアリ対策としては化学薬品による処理。土壌に薬をまき、地中にあるかもしれないシロアリの巣から上がってくることを防ぎます。そのうえで、建築基準法でも定められている地上1Mまでの木部への処理を現場にて行います。保証はほとんどの場合5年となっています。メリットとしては『初期費用がお値打ち』です。会社によるとは思いますが、新築お祝い価格といわれ3万円~ぐらいで施工+保証をしてもらえるのではないでしょうか?とってもお値打ち・・・・ですが、5年ごとの再調査、再施工を求められますのでその都度20万円~が必要です。40年住むとして、合計8回160万円!なかなかの費用です。なぜ5年ごとに再施工をしないといけないのかというと、化学薬品は5年ほどで揮発してしまうからです。5年後はシロアリに対してノーガードになりますので、再施工が必要になります。もう一つ、再施工の時には建物が出来上がっているわけなので、塗布できない部分も出てきます。まあしょうがないということです。また床下や構造体部分を使った空調方式などは、薬品を室内にばらまくことになりますので、絶対にやめておきましょう。人体にもオサイフにも優しくないため、弊社ではお勧めしていない方法です。建売などに代表するローコストなどはほとんどこの方法を採用しています。 次にご紹介するのは『ホウ酸処理』弊社標準のシロアリ対策です。化学薬品と違い『初期費用』は20万円~ぐらいの金額です。化学薬品に比べ、建物坪単価は1万円弱あがります。それでも採用している理由ですが、ホウ酸は目薬などにも入っているぐらい人体への影響が少ない材料です。(食塩ぐらい)そのため、弊社で採用している床下エアコンなど、構造部分が室内化するような空調方式でも心配なく使えます。またホウ酸はさきほどの化学薬品のように揮発することなく、木部表面で結晶化するためいつまでも効果が続きます。そのため15年の保証の内容では、5年ごと点検をするのみとなり、再施工の費用はかかりません。その先も自身で点検しておけば、費用はかからず半永久的に効果を発揮し続けます。ただし、水がかかると溶けてしまうのでその点だけ注意が必要です。40年間住むと、化学薬品に比べ140万円お得になります。人体にもオサイフにも優しい! 次に『注入材』といわれる柱や土台を使うという対策。緑色の柱といわれるものです。プレカット加工前に柱や土台などに薬剤を加圧注入する方法。耐久性は何もしていない材料に比べ5倍ぐらいアップするそうです。私は採用を迷いましたがやめました。理由ですが、一般的な化学薬品などと同じように人体には少なからずよくない(だろう)という点、一番気になったのはプレカット(木材加工)前に加圧注入している点です。プレカットをすると、処理されていない部分が表面に現れます。そこはやはり手による薬品処理が必要になりますので、結局化学薬品とお同じではないのかと感じました。またその部分の再施工はできないため、疑問に感じました。初期費用が一般的な構造材よりも高くなりますので、オサイフに優しいとは言えず、人体にもいいとは思えませんので私はホウ酸を選択しました。 最後にヒノキやヒバなど耐久性の高い樹種を使い、無処理とする方法。フラット35の仕様書にものっている方法です。当たり前ですが、費用は一番安くすみます。自己点検をしっかりしていればこの方法はありではないかと感じます…が、私が住む愛知県豊橋市の海沿いはシロアリの生息が多い地域なのでよほどこまめに点検できる人以外はやめた方がいいと思います。海岸から離れた人たちには向いているでしょう。人体にも、オサイフにも優しい無処理。 最後に、シロアリが怖いのは木材を食べてしまうからということではありません。木材を食べられたことにより、構造強度が著しく低下するからです。発見ができれば、対策をし再補強することは可能ですが、被害に気付いた時には大変なことになっているのがシロアリです。各地の大きな地震でも建物の強度不足と同じよぐらい、シロアリによる強度不足倒壊も良く見聞きします。長く安心して住むためにも、シロアリ対策は手を抜かずしっかり検討することが大切です。

断熱材を選ぶ基準

up - 住まいの情報

どの住まいにも必ず入っている断熱材。選ぶ会社によって使っている断熱材は様々です。どれを選んでも計算で出てくる断熱性能Ua値は、結果の数字のみになりますのでその違いは…?!結論を先にお伝えすると、断熱材自体に良し悪しはないのであまり偏った見方はしないほうがいいかなと思います。なぜそれを使ってるのか?が大事になります。 最初は代表的なグラスウールです。断熱材の中でも一番安価なため、使用されていることが多い断熱材。基本的には壁の柱間に使用しますので、丁寧な施工が大事。少し大きめに切って施工することと、押し込んだ後にふわっと戻すのが大事になります。断熱材はぎゅっとしているとその性能値はでなくなります。防火的な性能もありますので、外壁との合わせ技で様々な防火性能を発揮するのも魅力です。また木造の場合、必ず木が痩せてきますが柔らかいため、追従して動きます。地震などで揺れてもまた戻ると思います。施工は『グラスウールを入れる→防湿フィルムを張る→配線胴縁をつける』という手順のため手間は一番かかります。デメリットは柱間にいれてく断熱に共通しますが、熱橋(ヒートブリッジ)ができること。断熱材に比べ木部は5倍ほど断熱性能が悪いため、温熱カメラで見ると柱や下地がはっきり見えてきます。熱橋が気にならないなら一番安価で使いやすい商品です。どうしても気になる場合は内側のみでなく外側も断熱する方法もあります。弊社では2年ほど前まで使っていました。しつこいですがとにかく施工精度と室内側に貼る防湿シートの張り方が大事になります。 次に発泡ウレタン系の断熱。グラスウールと同じく柱間に施工されます。構造用面材に向かって吹き付けて、膨らんでくるため施工レベルによる精度差が少ない一番簡単な断熱材。業者まかせでOKです。グラスウールよりは金額は高くなります。柱間に吹き付けるので熱橋(ヒートブリッジ)はグラスウールと同じように出来てしまいます。発泡ウレタンのメリットは施工に一切の気を遣うことなく簡単に気密が0.5以下ぐらいになること。弊社では4年前ぐらいまで使っていました。デメリットは再利用が不可能なこと、木部にくっついてしまうことにより将来の解体コストは覚悟が必要です。(マンションなどコンクリート造には向いていると思います)地震などで揺らされた際には木部と縁切れがおこるので隙間ができてしまう可能性があります(断熱欠損)環境のこと、先々のことを考えると、いい点が見当たらず使用するのをやめました。 最後にボード系の断熱材。柔らかいグラスウール、自由に形を変える発泡断熱と違い固い断熱材。金額は一番高いものになりますが、断熱性能値が高いため薄くても上記2つの断熱と同じような性能を発揮します。柱間に入れた場合は、グラスウールと違い木が痩せた際には間違いなく隙間ができます(断熱欠損)熱橋があまり好きではないため、弊社は構造用面材の外側に断熱を施工する外断熱を採用しています。家をすっぽりと断熱で覆いますので、上記2つと同じような性能でも熱橋がない分暖かさを感じます。弊社が使っているネオマフォームは、とても高価なものになりますが施工が2日もあればできてしまうこと、防火的なメリットもあり今標準で使っている断熱材になります。 その他に自然素材系の調湿効果のある断熱材もございます。上記に比べ断熱の性能値は少し悪くなります。調湿効果のある断熱を使う際の注意点ですが、絶対にビニールクロスを使わないようにしましょう。せっかく高価な調湿断熱なのに意味がなくなってしまいます。(たまに見かけます…(汗)) 何を大切にするのか?目的に合わせて使うことが重要になります。偏った見方はしないほうがいいですが、なぜそれを使うのか?、検討中の会社にしっかり聞いてみるといい勉強になるかなと思います。高い買い物になりますので、いい住まいにするためにも、勉強は大事です!

太陽光を有効に使おう

up - 住まいの情報

今回のテーマは太陽光発電です。弊社では太陽光発電を搭載することを出来る限り推奨しています。電気代が今後下がる見込みがない以上、つけておいた方がいいよというのが主な理由ですが、環境のことまた災害のことを考えても取り付けないという理由はないだろうと考えます。蓄電池についてはまだまだ価格が高く、容量も限られているため、弊社では中古の電気自動車購入をおすすめしています。 現在の太陽光発電の売電価格は一般的な10KW未満の場合16円/kwになりました。この費用は中部電力 スマートライフプランの ナイトタイム 16.52円/kwより安い。ガスを使われている方でも26円/kw程度はします汗ということで一生懸命、売電をしようと試みるよりも自家消費で使うことのメリットがとても大きいということになります。だから弊社では自家消費できるぐらいの3~5kw程度の太陽光をおすすめしています。 そして貯湯タンク型のエコキュートをお使いの皆様へ。エコキュートは一般的に深夜電力を使ってお湯を沸かし、それを保温しお風呂をメインとしてお湯を使います。夜中に沸かしたお湯を、夜に使う…。主で使うお風呂まで約12時間以上保温。冷めるのはイメージできます汗。。。。暖めて冷めてとーっても無駄!だから太陽の出ているお昼に太陽光発電したエネルギーでお湯を沸かし、夜にそのお湯でお風呂に入るほうが保温時間も短くて済みます。私の家のエコキュートはちょっと古いので昼間にお湯を沸かす機能がありません。勝手に夜中に動き出します。そこでエコキュート本体の時計設定をわざとずらして、昼間に沸かすようにしています。※非公式のやり方なので自己責任になります。 昼間に沸かすエコキュートの代表がダイキンさんのお日様エコキュート。弊社で見積をとったらちょっと高かったので導入をあきらめていました。そこで救世主登場。最近知ったパナソニックのエコキュート。その機能にソーラーチャージというものがあります。パナソニック ソーラーチャージとは?アプリで翌日の天気予報を確認し、昼間に沸かしたり夜に沸かしたりしてくれるそうです。すごい! 電気は送電ロスが多いので、自家消費できることは地球にとってとてもいいこと。電力会社にたくさん電気をつくってもらうよりも、できる限り自家消費。エネルギー自給率の低い日本はたくさんの工夫と気遣いが必要です。未来の子供たちのためにも、皆さんで少しづつ出来ることから始めましょう。

トイレを選ぶ基準。

up - 住まいの情報

いつもホームページをご覧いただきありがとうございます。弊社で契約されたお客さまによく説明する内容の1つをご紹介いたします。今回のテーマは『トイレ選び』です。めちゃくちゃ地味な内容ですが、提案するものすべてに理由があります。結論を先にお伝えすると提案するトイレはごくごく一般的なTOTOさんのタンク付のトイレです。なぜタンクレスのトイレをお勧めしていないかということを最初にお伝えいたします。1つ目は災害時に使いにくいということ。タンクのあるトイレは水の落差によって、汚物を流します。いざ断水してしまった際にもタンクに水を入れるといつも通りにレバーで水を流すことが可能です。一方のタンクレストイレは水をためる部分がないので、一工夫が必要でちょっと流しにくいかな。と思います。2つ目、ウォシュレットは必ず故障する。タンクレストイレでウォシュレットが一体型だったりすると交換部品がやたらと高い。トイレごと交換した方が安いぐらいになります。ウォシュレットは10年もすれば必ず故障しますので、なるべく安価に交換可能な一般的なウォシュレットを…となりタンク付トイレをおすすめしています。 またタンク付トイレでもウォシュレット一体型という製品があります。タンクとウォシュレット部分が一体となった形のもの。これもタンクレストイレのウォシュレット交換と同じ理由ですが、ウォシュレット故障時にタンクまで取り換えることになりますが、これがまた高い!このタイプは一番だめだと思います。なぜなら私自身がこの事実に直面し、タンク付の普通のトイレに交換したから。 次に見た目のこと。タンクレストイレは見た目、すっきりしていてとてもいいと思います。でも『トイレすごくいいねー』って誰かにほめてもらいたいか?ということを冷静に考えましょう。トイレはプライベートな空間です。機能をはたし、掃除がしやすければ費用はお値打ちな方がよくないですか?トイレに余分なお金をかけるよりも、有意義な場所にお金を使いましょう。 そして最後になぜTOTO?という点。まず樹脂製の軽いトイレは強度と長期使用に対しての部品劣化に不安を覚えるため、選外としています。陶器のトイレを基準として考えていますが、TOTOさんの陶器は表面の加工がすごくいい!陶器は焼きあがると見た目上も触ってもつるつるです。でも細かな顕微鏡レベルでみ見ると凸凹がたくさんあって、ゴミが吸着しやすい。一般的な陶器のトイレは表面が凸凹のまま汚れが付きにくくなる塗膜加工を施します。だからその塗膜が取れてしまうと汚れが付きやすくなるわけです。一方TOTOさんのトイレ、セフィオンテクト加工は顕微鏡レベルの凹凸をほぼなくしています凸凹がすごいレベルでなくなるので、汚れが付きにくい…。また焼き付けなので取れることもありません。 ということで私がおすすめするのはTOTOさんの一般的なタンク付トイレとしています。地味な部分ですが、そんなところもこだわって提案させていただいてます。

床下エアコンの温湿度状況

up - 住まいの情報

弊社では2年ほど前より、床下エアコンの採用が極端に増えました。これまで、床下エアコンを採用されたお客様のすべての家で2.2KWサイズ 6畳用エアコン 1台にてご提案をしています。基本的にはつけっぱなしになりますが、昼間室内が暖かくなるとエアコンは止まります。床下エアコンの最大の特徴は床の温度が室温より少し高く、低温の床暖房になり冬でも裸足で過ごせること。 そうはいってもこの地域ではまだまだ採用されていない方式のため心配になる方もいらっしゃると思います。弊社では皆さんのお宅で温湿度をチェックし、アドバイスさせていただいてますのでどのぐらいの温湿度で過ごされているかご覧ください。 最初はUさま邸 Uさま邸の内外観はこちらから 大屋根で2階まで見通せる32坪の住まいです。浜松ですが一番冷える朝方、外気温は4.5℃でした。温湿度はというとおおむね、21~23℃で湿度も50%を超えていて快適そのものです♪温度差も3℃以内におさまっているため、リビングも脱衣室も納戸もどこに行っても不快にはなりません。 続いてTさま邸 Tさま邸の内外観はこちらから豊橋の弊社の近くの22.6坪の住まいです。外気温は3.6℃温湿度はというとこちらはおおむね20℃~23℃。洗濯物が室内干しでなく、かんたくんのため湿度が若干低めですがまあでも冬のこの時期46%なら十分でしょう。同じく温度差も3℃以内におさまっているため、リビングも脱衣室も寝室もどこに行っても不快にはなりません。 設計施工させていただいている私でも、十分な快適性だなと感じております。というよりも、これだけ快適なら、床暖房はもちろんですが、全館空調や各室エアコンは不要だなと思います。何より故障しても、買い替えも安価ですぐに交換ができます。しいて言うならば日射熱の取り入れをより増やし、エアコンへの負担をもっと減らせるとより省エネだなとは思います。ただ、その場合、家全体が昔の縁側のような一様に明るい空間になってしまうので、日本の住まいとしての陰影や明度差的にはどうなんだろうとちょっとだけ疑問を感じます。 そんなことも相談にのりますので、少ないエネルギーで快適に過ごす、設備にかかるコストをさげたいといわれる方には床下エアコンはおすすめです。ご興味あるようでしたら、床下エアコンの住まいをご見学できますので遠慮なくお声かけください。お問合せはこちらから。