COLUMNブログ

住まいの情報(99件)

記事一覧へガラスはペア?トリプル?

up - 住まいの情報

今回はガラスについて。最近の家では、シングルガラスはまず見ることがなくなり、ペアガラス、もしくはトリプルガラスを見るようになりました。住まいを検討されている方はどっちがいいのか迷うところです。リノベモデル(私の住まい)ではどちらも併用して使っていますのでその違いをお伝えいたします。 まずはトリプルガラス。トリプルガラスは断熱性能が高い反面、日射熱を取り入れるのはペアガラスより劣ります(一部高性能なガラスを除いて)極端に寒くならない渥美半島や豊橋の場合、南側をしっかり断熱するよりも、日射熱をしっかり取り入れるペアガラスの方が、熱の逃げと取得の差し引きでは有利に働きます。だからこの地域では東西北面にトリプルガラスを使うのが基本になります。リノベモデルの浴室窓。東側 YKKAP APW430です室温は21℃ほどで、お正月のお風呂上りに撮影しましたがガラス廻りの温度は13.1℃ほど。当然ですが、お風呂に入ってると室内側は湿度が100%近くなりますのでトリプルガラス廻りでも結露は生じます。それでも近くによってもヒヤッとした感じはありません。 次にペアガラス。脱衣室の高い部分にペアガラスの窓があります。冬は換気扇を使わず湿度を室内で利用しますので、脱衣室も湿度は100%近くになります。東側 YKKAP APW330です室温は21℃ほどで、ガラス廻りの温度は11.1℃ほど。さきほどのトリプルガラスより2℃ほど低くなっていました。性能が低い分お風呂以上に結露が出ていました(汗)今度は外から撮影してみました。まずはAPW 330 ペアガラス次はAPW430 トリプルガラス窓廻り2℃の差が外からどのように見えるのかという目的でしたが、私の勉強不足で外からの差はよくわかりませんでした。 おまけですがエコキュートに代表する貯湯型の給湯器私の家は太陽光の発電を利用して昼間に沸かしますので、エコキュートの温度は夕方ぐらいがピークです。外から見て15.5℃あります。触っても暖かい。断熱材がついてるにしても熱を放出して無駄ですね。朝方にはお湯がほとんどなくなり、熱の逃げは少なくなっています。貯湯型の給湯器の放熱は、何とかした方がいいだろうと思います。できれば断熱区画された場所に設置する方が経済的でしょう。 今回はガラスの違いについてでしたが、とにかく断熱を意識してトリプルガラスというわけでもなく、予算を削ってペアガラスという考えもどちらも間違いだと思います。大事なのは少ないエネルギーで快適に過ごせること。熱の出入りもしっかり検討することをお勧めします。

「Ua値が高い=暖かい」ではない

up - 住まいの情報

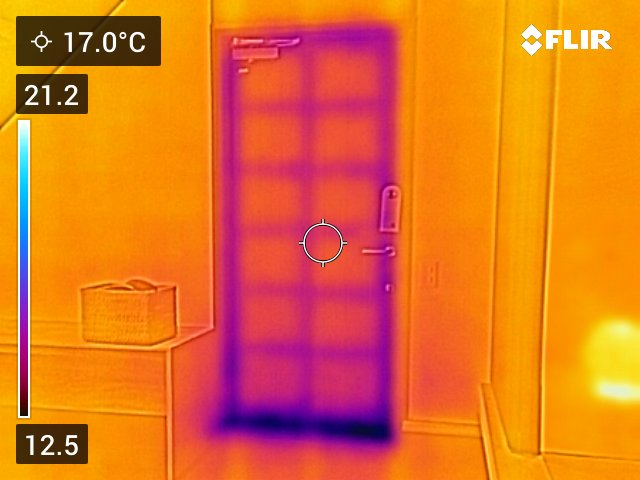

本格的に寒くなってきましたので今回は断熱性能のことを書こうと思います。『Ua値が高い家が暖かい家』と思われている方がいます。結論を先に書くと、「Ua値が高い=快適な暖かさ」ではないので、それだけで建築会社を選ぶのはやめましょう。 断熱性能を表すUa値とは、断熱材の厚みや性能によって変わります。厚みと性能を考慮して計算し、壁や天井などそれぞれの部位の平均値がUa値です。断熱材が予定した通りに完ぺきに施工されていた際の数字が計算によるUa値です。 完ぺきか完ぺきでないかは一般の方にもプロの方にも仕上がった状態の家ではなかなかわかりません。どうしたらいいかというとサーモカメラで確認するのが一番!例えば弊社で使っている断熱の玄関ドア。U値1.78というユダ木工さんの木製ドア。 ドアの下地がどのように入っているか、レントゲンのようにわかります。青い部分が木桟木が入っている部分で「ヒートブリッジ(熱橋)」と呼ばれる部分。木下地によって断熱材が入れられない弱い部分です。柱の内側に断熱を入れる「内断熱」という家を写真でとっても同じように映ります。U値の計算ではヒートブリッジ部分と断熱材が入った部分とを考慮して答えが出ます。このドアも青い部分(ヒートブリッジ)と赤い部分(断熱材)の平均値がU値1.78ということです。 家のあちこちを見てみると 窓が断熱性能にとって、とても弱いことがよくわかります。室温20.5℃に対して窓廻りは最低で12.6℃ほど。外から見てみるのも面白くて、家から熱が漏れていると外壁の部分が暖かくなっていたりします。 この物件の場合は基礎部分が赤くなっていますが、太陽の日射によりコンクリートに蓄熱されたためで、漏れてる部分はありませんでした。 壁や柱と梁の取り合いなどは断熱材がうまく入れれない部分でもあるのですが、外断熱を採用しているためヒートブリッジや断熱施工不足は見られません。 ヒートブリッジは内断熱では必ずありますので問題はありません。問題は断熱材の施工忘れや、やったつもりの施工ミス、施工しにくいからなんとなく入れている部分。そういった部分には結露が集中的にでてしまいます。結露は冬の間、ずーっと続きますので木材の不朽につながります。室温を20℃、湿度50%であれば露点温度は9.3℃。9.3℃の温度の部分と出会った室温は必ず結露します。外気温が10℃以下の真冬では結露しっぱなし・・・・怖い(汗)。 玄関の内側は土間の家が多いと思いますが、玄関廻りの基礎部分は、よっぽど気を付けている工務店さんでないと断熱材が入っていることはないでしょう!これは断言できます。弊社では確実に断熱されていますので、家を暖めると、土間に足をおろしてもヒヤッとしません。(みなさんなかなか信用していただけませんが) たくさんの画像をのせましたがUa値の計算上は、こういった部分に断熱材が施工されていようが、施工されてなかろうが計算上は同じということ!ということで断熱材の施工状況や、細かな部分への気遣いでUa値は変わらなくても、住み心地は全然違うよということ。 ちなみに弊社では床下エアコンの採用がぐーーーんと増えていますが、どんな感じなのかというと 床面のスリットから暖気が上がってきます。床面が暖かく、低温の床暖房状態になりますので、エアコン設定温度が低くても満足度が高いというものになります。 「Ua値が高い=暖かい」ではないというお話でしたが、これ以外に気密性能、日射熱取得、換気という部分もUa値では表せないけど、暖かさに大きな影響を与えているものになります。 心配だったら工務店さんにサーモカメラを借りてください。持っている工務店さんはおそらく大丈夫でしょう。持ってない工務店さんはちょっと疑いましょう(汗)Ua値だけに振り回されることなくしっかりした快適な家をお願いしましょう!!!

換気の能力は足りていますか?

up - 住まいの情報

もうすぐ寒ーい冬がやってきますね。冬になると、室内の熱はなるべく逃がしたくありません。でも換気をしないとCO2濃度があっという間に1000PPMを超えてきます。最近の建物は高気密のためなおさらしっかりした換気量が大事になってきます。 ところでその『換気』は想定通りの量を給気、排気できていますか?建築基準法では室内空気を1時間に0.5回変えなさいよという決まりがあります。それは上記に書いたCO2濃度や、その他化学物質などを適切な濃度以下に保つため。怪しい場合はとにかく実際に計る。これが大事。 これまでとても多い『第三種換気』の場合は想定した換気が行われているか?第三種換気の場合、トイレなどから排気し、リビングなどから給気しますので、リビングにCO2濃度計を置いてみましょう。1000PPM以下になっていれば適切に換気されている目安になります。色々は計ってみて心配なのは、リビングよりも寝室です。給気口の位置が寝室入口付近だと、寝ている場所がぜんぜん換気できていない…なんてことも多々あります。ぜひ計ってみることをおすすめします。CO2濃度計はAmazonなどで2~3000円程度で売っていますのでぜひお試しください。第三種の場合は、換気のための機械があちこちにあるので、お互いの風量でけんかしあって換気ができてないこともあります。同じくCO2濃度計で室内環境を確認しましょう。次に『第一種換気』の場合ですが、給気排気を1つの機械で行うこともあるため室内はダクト配管されることが多いはずです。問題は、そのダクト配管の長さや施工方法により想定している換気風量が出ていないケースがあること。ボリューム調整ができるものなら、換気風量が出ていない場合は強めにしないといけません。予定風量に足りてないことは計測すればすぐにわかりますので工務店さんに頼んで図ってもらうことをおすすめします。ちなみに先日お引渡しした建物では第一種の熱交換換気を利用していますが『メーカー想定風量ボリューム 給気 1、排気 2』でしたが一通り図ると全体的に給、排気量が多め。多めに出るのは優秀です♪でも多い場合、室内発生熱を屋外に捨てていることになるのでもったいない。『ボリューム 給気0.8 排気1.5』にして想定の0.5回/時間となりました。たかが換気ですが、室内環境を気持ちのいい状態に保つため、高気密になればなるほど大事なこと。また無駄に熱を捨てることも、高い電気代を考えると馬鹿らしくなります。 あなたのおうちは換気できてますか?心配なら間取りに換気扇の場所を書いて相談に来てください。怪しい場所が見つかるかもしれません(汗)気密が低い家は換気できていますのでなんの心配もいりません(笑)

耐震等級3の建物荷重は正しいか?

up - 住まいの情報

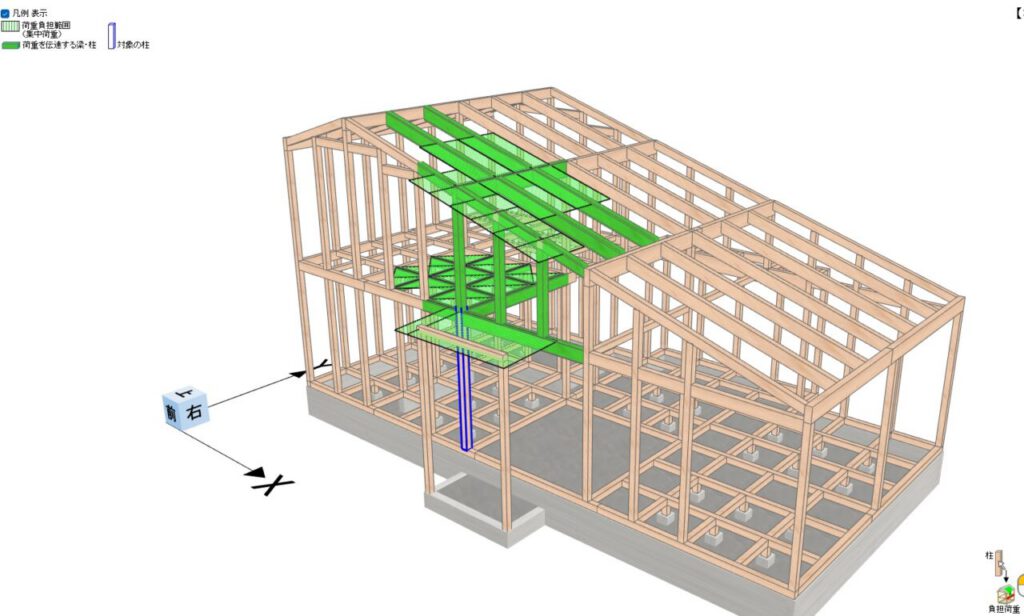

住まいを計画する際にはみなさま、基準とされている耐震等級3どの会社も耐震等級3でやるのが当たり前のような世の中になってきました。 今回のテーマは『耐震等級3はすべて同じ?』なのかについて。結論を先にお話しすると耐震等級3はすべて同じ強さではありません。 耐震等級3には構造に配慮して造られたもの、無理やり後付けで造られたものの2パターンに大きく分かれます。 配慮して造られた建物の特徴は①屋根から1階まで柱が通っている箇所(通し柱でなくてOK)が3.64m角以内にある②小さな梁や無垢の梁材が多い(コストが少ない)③下に柱のない梁の上には耐力壁や筋交いが少ない無理やり後付けの耐震等級3の場合(等級3はいい住まいができないと考えているケース)①屋根から1階まで通る柱が少ないまたは、ずれている②大きな梁や集成材、LVLで造られた梁が多い(コストがかかる)③下に柱のない梁の上に耐力壁や筋交いがたくさんある梁の大きさというのは支える荷重によって大きさが変わります。屋根の重さ、梁の重さ、天井・壁の重さ、床の重さ(本棚などは重いよ)、配慮する荷重がたくさんあります。荷重をなるべく素直に屋根から地面に伝えることが大事。『重さ』についてですが、許容応力度計算をする際の『重さ』は計算者によって任意に設定できます。その『重さ』について極端に軽くなければ審査機関で指摘を受けることもありません。(汗)適切な『重さ』を設定しているか、軽くしているかによって厳しさは違うわけです。 例えば弊社が使っている構造計算ソフトの屋根の初期値は1㎡あたり約34kg私が手計算で弊社の屋根構成の重さを計算してみると1㎡あたり約69kg倍近く違います。太陽光があればさらに15kgほど追加します。初期値でやれば梁が小さく設計できます。 最初から構造に配慮していると荷重によって梁の大きさが極端に大きくなることはありません。梁は床荷重を支えるのみになり、屋根などの荷重を支えないからです。無理やり後付け耐震等級3の場合は、梁を大きくして対応します。梁を大きくしても対応できない場合は梁材の種類を強度の高いものに変えます。だから構造表しなどは樹種がそろわずちぐはぐになります。もしかして、軽い加重で計算していたら…と思うとぞっとします(涙)梁が大きくなると、構造コストもかかってしまうため、結果的に計算していないほうがコスト的にも不利なんじゃないかなと思います。 もう一つ『たわみ』というのがありまして、長いこと荷重を受けるとその重さで梁の真ん中あたりが沈んでしまうというもの。梁の場所によって基準値は違いますが例えば3640の間口なら12㎜~18㎜ぐらい。でも部屋の真ん中で18㎜も沈んだら扉に支障がでそうです(汗)18㎜でも計算上はOKですが弊社では7㎜を許容範囲として計算しています。建物の荷重のお話でしたが、依頼先任せになりますので心配な方は『重さ』について聞いてみましょう。あなたの住まいの屋根は㎡あたり、何kgですか?

夏エアコンのお掃除方法

up - 住まいの情報

朝晩そして日中もずいぶん涼しくなってきました。外気温及び湿度も下がってきて、高断熱高気密な家は窓を開けて快適に過ごす季節となりました。そうなると夏のエアコンを切ってしまうわけですが、来年に向けてやっておくといいと思うことを紹介いたします。 以下は弊社のような高気密高断熱住宅のお話になります。夏場のエアコンは止めずにずーっと使いっぱなしだったと思います。暑く湿度の高い空気を一生懸命に除湿し、屋外へ水分を排出してもらったエアコン。でも突然止めると、内部が結露したままエアコンのふたがしまりますので、カビには過ごしやすい機械内環境となり、来年使おうと思ったときに一からの掃除となり大変です。以下は弊社のような高気密高断熱住宅のお話になります。夏場のエアコンは止めずにずーっと使いっぱなしだったと思います。暑く湿度の高い空気を一生懸命に除湿し、屋外へ水分を排出してもらったエアコン。でも突然止めると、内部が結露したままエアコンのふたがしまりますので、カビには過ごしやすい機械内環境となり、来年使おうと思ったときに一からの掃除となり大変です。弊社では、エアコンを止めてしまう前に送風モードでエアコン内を乾燥してもらうことをおススメしています。送風モードは電力消費が20W程度なので、1日中つけても15円程度と、カビ掃除の労力に比べたら比較対象にもならないぐらいです。そうすればカビが繁殖するなんてことにはなりません。ちょっとしたことですが来年に向けてとても大事なことです。 また弊社では各部屋にエアコンの冷気を届けるため、部屋間にダクト換気扇がついていますがこれも同じく、急に止めてしまうとカビの原因となってしまいますのでしばらく送風をしていただいたのち、切っていただくようにしています。 最後に弊社で最近使っている夏用エアコンのご紹介。メーカーの回し者ではないですが、夏用エアコンは富士通ノクリアを採用しています。これまでカビに悩まされていた夏用のエアコンですが、機械本体に『加熱除菌』というものが付きました。これが優れもので掃除しにくい熱交換器部分を55℃以上の熱でカビが除去されるそうです。小一時間部屋の中で熱くなるため、窓を開けられるこの時期なら安心して除菌ができます。詳しくは富士通 ノクリアホームページへ快適に暮らせることは、しっかりしたメンテナンスの上になりたっています。なるべく手間をかけず、メンテナンスがしやすいことが、結果的にいい住まいを長持ちさせることにつながります。お世話になった夏エアコン、みなさんしっかり掃除して来年にそなえましょう。除菌ができなかった方、カビを閉じ込めておいてもいいことはありません。早めにプロのお掃除屋さんに頼みましょう!

夏エアコンの電気代。

up - 住まいの情報

梅雨も終盤。いよいよ暑い夏がすぐそこまでやってきました。今回のテーマは『夏エアコンの電気代』です。『夜まで暑かったからエアコンはタイマーにして夜中に消すようにした』『夜になると外が涼しかったから窓を開けて寝たよ』『エアコンが切れたらすぐに暑くなってまた電源つけました』一般的な使い方はこのような感じの方が多いように感じますが,『ぐっすり眠る』ことを優先したほうがいいのになーと思って聞いています。昔ながらの断熱性能の低い家の人ほど,夏のエアコンを我慢する傾向にあるように感じます。エアコンって1日中かけていくらぐらいか知っていますか?エアコンの使用は同じ条件で断熱性能を変えて検討してみます。 31坪平屋の住まいでエアコン1台使って家中冷房の検討(リノベモデルではありません)一番暑い8月をシミュレーションしてみた結果 (1KW=33円 で計算)弊社が建てている高気密高断熱住宅の場合1か月使用して,電気使用量131KW 4,332円平成4年ぐらいの低断熱の住まいで同じエアコンの使い方をした場合1日のエアコン電気使用量が221KW 電気代換算で7,305円だいたい倍近い電気使用量になりますが室温の安定感も前者に軍配が上がります。1枚目がUa値0.24 2枚目が平成4年ぐらいの低断熱の住まいエアコンは6帖用を1台設置で設定していますが高断熱の住まいは各部屋の室温が安定しています。年間を通すと3万円ほどの電気代の差になりますので30年で90万円,断熱材の差額は十分元が取れます。それ以上に快適性が違ってきます。実際の1日の温度の変化がこのぐらいなので,どの部屋も快適な状態が月々4000円ぐらいの空調代で実現できます。 私が住んでいる自宅兼リノベモデルの室温ですが同じように1日を通してほとんど変化はありません。1Fも2Fも違いがないためグラフが重なってしまっています。ご興味ある方は常時見れますので遠慮なくご覧ください。…読み込み時間がちょっと長いです(汗)リノベモデル今の室温はこちらから。使っている空調は6帖用エアコン1台のみです。リノベモデル兼自宅で電気代を測定していますがエアコンの使用電気量は1日2.5KW程度です。15時~エアコンの電気代が高くなっているのは建物が45度振っていて,西日が差し込んでいるからです。1か月に換算して75KW。金額は2, 475円。(もう少し暑くなれば4000円ぐらいにはなると思います)これで家じゅうがさらっとさわやかな感じで快適になっています。(場所によっては寒いと言われるので改善の必要あり)これにより私は毎晩ぐっすり眠れています。無駄に使うエネルギーはなるべく減らした方がいいですが,必要なエネルギーを我慢するのは人命に影響を及ぼします。正しい知識を持って,夏の暑さを乗り切りましょう。 家が暑くて大変というご家族は,まずは窓から入る日射熱をカーテンでなく,屋外側で防ぐことが最大級に重要なことになります。その上で消費電力の少ない扇風機やサーキュレーターを使い,エアコンとお付き合いください。消費電力を少なくしながら,快適に過ごしたいという相談はどなたでも無償で承ります。(自宅を見に行くことはしませんが)快適で省エネな夏を過ごしていただくことを願っています。

リフォームの優先順位を考える。

up - 住まいの情報

新築から10年~15年もすると機器類が壊れたり,生活スタイルの変化で直したい部分がでてきます。そうだ!リフォームをしようということになりますが,今回は弊社がおすすめする優先順位を紹介いたします。一般的には目に見える部分から手をだしたくなるので一般的な考え第一位:外壁塗装第二位:水廻り第三位:クロスの張り替え第四位:床や間仕切り変更etcという順序になりがちですが,これらは変えた瞬間はよくなったと思えるのですが数か月もすると慣れてしまいますし,何より根本的な住み心地が改善されていません。弊社の場合は弊社のおすすめ第一位:断熱改修(できれば耐震も)第二位:庭リノベetc 外壁はサイディングであれば真っ先に再塗装するべきです。サイディングは塗装でもたせる防水なので塗装が怪しくなってくると基材となる木材繊維とセメントが吸水し(染み込む)サイディング自体の劣化がはじまります。サイディングは吸水しだすと強度がなくなってきますので,その際は張り替えなど大きな費用がかかります。余談ですがこういうこともあって弊社では塗膜頼りのサイディングは一切使っていません。 水廻りは機器類が壊れたという決定的なことがない限り優先順位を低く考えることをおすすめします。理由は生活をする上で,新しくなるだけで快適性において何も変わらないからです。新しくしてもしばらくすると飽きます。クロスも同じだと考えています。 塗装,水廻り,クロスの張り替えは,よほどのことがない限り会社ごとの違いはありません。どのメーカーを選ぶのかの違いだけだからです。技術の差でなく,各社の提供金額差だけなので,弊社ではつながりのある方以外,依頼をお断りしています。 弊社おすすめ第一位の『断熱改修』は住み心地が劇的に変わります。 高断熱の住まいを体験することが一番なので弊社リノベモデルを体感されるのがおすすめですが,これまでの住まいは何だったんだ?!というぐらいに過ごしやすくなります。電気使用量が少なくても広い範囲を暖めたり涼しくしたりできますので経済的です。家全体をやらなくてもエリア断熱といって家の一部を高断熱化することも可能なので居住時間の長いLDK+水廻り+寝室をやるのは生活がその中で完結でき,快適さが体感できます。断熱するのが一部分すぎる,例えば水廻りだけとかだと効果は感じずらいのでそれなら設備交換型のリフォームで対処したほうがいいでしょう。また地震がくるのはわかっていることなので予算があるなら合わせて耐震改修することをおすすめしています。徹底的にやれば暖房なしでもこれまでの住まいより快適に過ごせます。高断熱化の際の注意点は気密化と湿気対策です。気密化はかなり浸透してきましたが湿気対策はまだまだ一般的になっていません。なんとなく高断熱高気密にすると逃げ道のない湿気によりカビの発生,木材腐朽にもつながるため,依頼先の知識と施工レベルが重要となります。 弊社おすすめ第二位は『庭』です。見落としがちですが,庭がよくなると住まいとしての居心地の良さが変わります。大きな窓があってもカーテンをしているお宅がたくさんありますが何のための窓でしょうか?!窓の先に魅力的な『庭』がなく,人目が気になるから閉じてしまう。大きな窓を開け放ち,庭とつながったリビングは劇的に居心地がよくなります。人目が気になるなら植栽や木塀などで目隠しをしてあげればいい。季節を感じられる庭での食事は外食以上の特別な時間とゆとりをもたらします。こういったことは設備の更新やクロスの張り替えでは体験できません。 最終的には予算によりますが,違った角度からリフォームを考えると劇的なリノベーションへとつながります。大きな費用がかかりますのでなんとなく決断してしまう前に,ちょっと立ち止まって考えるとよりよいリノベーションとなるはずです。

室内の『空気質』を考える。

up - 住まいの情報

全館空調にするのか,第一種の熱交換換気にするのか,メンテナンスを考え第三種換気にするのか?どれにするか考える際に室温のことは気にされても『空気質』のことはなかなか考えないかなと思いましたので今回は『空気質』のことについて書こうと思います。 コロナ禍になってから大型のショッピングモールや飲食店などでも二酸化炭素濃度計がおいてあるところが増えました。住宅においては二酸化炭素濃度の理想は1000ppm以下とされています。屋外は400ppm程度だそうなので換気が予定通りの動きをしていれば自宅を調べる限り,在室時も1000ppm以下で推移します。 でも換気が予定通りの動きをしていない場合,1000ppmは簡単に突破してしまいます。自宅の寝室で換気扇を止めて実験。寝苦しさを感じ,朝には3000ppmを突破していました(汗)空気が滞留している場合,当たり前のように1000ppmを突破します。昔,居間で灯油ストーブをつけているといつの間にか寝てしまっていたりすることがあったと思いますが二酸化炭素濃度が高くなると眠くなります。気密の高い自宅でエタノールストーブをつけると,キッチンの換気扇を強でつけても1300ppm程度を保ってしまいます。このぐらいの濃度だと人間に害はないらしいですが,こまめにデータを見ているとどうにも気になります(笑) 問題は換気経路がうまく働いているのか?ということ。第一種換気の場合,1つのモーターで給気と排気を行うため換気量の設定が適切なら二酸化炭素濃度は一定以下に保たれるはずです。…があとは換気経路の問題で,個室入口付近に給気口があったりすると奥の方は空気が滞留した状態になってしまうため,換気がうまくできていないことがあります。なるべくなら個室ごと,給気と排気のダクトを配置できれば『空気質』は問題ないでしょう。 難しいのは自宅で実験している第三種換気。自然給気は個室などでとり,排気をトイレやお風呂などでするというもの。気密が高ければ素直に換気できそうですが,実際は理想通りに!とはなっていません。原因ですが,換気扇モーターはそれぞれ個別運転で風量の大小でけんかをすることがあり,給気は風の影響を受け,給気,排気とも家じゅうにちらばっているから。給気,排気が1か所しかなければ素直に働きますが,壁付け第三種の場合,換気扇から遠いところは換気量を測定してもほとんど給気していません。自宅でトイレの換気扇をまわし,寝室から自然給気しても,朝起きると2300ppmほどまであがっていました。空気が滞留している証拠です。個室の自然給気口を壁付け換気扇に変えたところ800ppm程度で落ち着くようになりました。ついていればOKだと思っていましたが実際に計ってみて,いろいろ試してみると壁付け第三種の難しさを感じました。 ちなみに換気の量はこんな感じで1か所づつどのぐらいの風量がでているか測ります。 二酸化炭素濃度で説明しましたが,湿度に対しても同じことが言えます。高気密になってきている分,湿度の排出がうまくいかない場合,屋内でカビの発生する恐れが大きくなります。カビは一度発生すると駆除するのが大変です。やりすぎなぐらいに対処を考えておくことをおすすめします。おせっかいですが,弊社で新築1年目の方には遠隔確認のできる測定器をおき,その室温,湿度,『空気質』を見守り,状況がよくない場合は改善提案をしています。室温だけでなく,湿度と『空気質』も住まいにとっては重要です。 これから新築やリフォームするけど,心配だなーと思った方,まずは検討中の会社さんにその心配をぶつけてみてください。それでも心配な方,大切そうだけどよくわからない?って方,ぜひお問合せ下さい。お問合せはこちらから。ちょっと長い説明(笑)とどうしたほうがいいのかのご提案をいたします。換気方法をどれにするのがいいのかも実証に基づいたお話をさせていただきます。

高性能住宅 電気代の違い。

up - 住まいの情報

電気代の請求を改めてみてみると,昨年と比べ本当に高くなったことを実感いたしました。住み始めて1か月経ちましたリノベモデル兼自宅の電気料金を温湿度と合わせてお伝えいたします。先にお断りしますが弊社の使用しているヘムスでの計測になりますので実際とは,ずれがあるかもしれませんのでご了承ください。また洗濯機だけ別の場所にあるためこの電力に含まれていません。みなさまのご家庭,また今後の住まい計画の参考になれば幸いです。 リノベモデルのスペックですが坪数 45坪 オール電化Ua値 0.26 C値 0.8使用エアコン 6畳用エアコンを床上吹き出し壁付けの一般的な第三種換気まずはおきまりの室温です。室温はおおむね22℃をキープしています。第三種換気で外気の影響を受けますので湿度は低く,30%台で推移しています。ここが1種換気と決定的に違うところです。純粋な湿度を確認したいため加湿は行っていません。乾燥感を感じますが,慣れてきたせいか最近はあまり気にならなくなりました。次にその室温を保つためのエアコンの電気使用料です。22日(私の誕生日)ころからエアコンの使用電力が増えていますが,外気もマイナスだったりするような気温のため,それまでの設定温度21℃から23℃に変更いたしました。室内を22℃に保つためのエネルギーが増えているのがよくわかります。28日が最高で1日あたりのエアコン使用電力は9.6KW使っています。電気料金と再エネ賦課金で32円ぐらいとして1日307円ほどです。その日の全体の使用電力は15.2KW,KWあたり32円として1日486円でした。1月の中旬まではエアコン1日あたりの平均電力量は4KW程度でしたので気温が下がるとエアコンの電力が倍ぐらい必要になることがわかります。 最後に1か月の電気使用量です。エアコンで使った電力量が140KW 電気料金と再エネ賦課金で32円ぐらいとして1月の空調代は4480円ほどです。全体の使用電力は345KW 電気料金と再エネ賦課金で32円ぐらいとして1月の全体電気代は11,040円ほどです。洗濯機だけ別においてありますので1日あたり0.4kwを追加しても400KWにもみたない使用電力量です。基本料金をたしても最近の高い電気代で15,000円ぐらいかなと思います。最近では電気代が5万円を超える家も珍しくありません。それでいて家の中に寒い場所があったりするわけで,性能とそれを実現する間取りの工夫などはこの先30年を考えるととても重要だなと感じます。弊社のような住まいと一般的な住まいとでは年間の電気代が20万円とか変わってくることでしょう。そうすると30年で600万円。高性能な住まいの方がいいように思います。『電気代が高くなって困っているよー』という方,新築でもリノベでも住み心地まで全て変わります。お問合せはこちらから。いい住まいが増え,使用エネルギーが減っていくことを願います。おまけでこの住まいの電気代シミュレーションも貼っておきます。うちの場合共働きで調理時間が短いため,その部分が少ないんだろうなと思います。このシミュレーションはKW単価32円でみています。

エアコン1台の室内環境。

up - 住まいの情報

弊社の冬エアコンですが,基本的に1階に設置してあるエアコン1台を利用いただき,室内の温度を一定に保つような設計をしています。床下エアコンのお宅も,床上のエアコンのお宅も同じです。体験に勝るものはないので年末休みの間に自宅兼リノベモデルへ生活拠点をうつしました。これからは実体験をもとに説明していくことができ,そこで使っている電気使用量や熱環境もお伝えしていけます。 直近で寒かった日は1月4日。最高気温が6.8℃,最低が1.0℃で日照がほとんどない1日。室温は家じゅう22℃~23℃で一定に保たれています。寒い外からこういう住まいに入った時の感覚ですがすぐに暖かいというわけではなく,なんとなく暖かく時間がたつにつれ体が温まっていきます。ファンヒーターなど火を使った高温の輻射熱でなく,壁や床がエアコンの熱によって暖められた低温の輻射熱による暖房だからです。長時間室内にいると体が慣れ,私は靴下なしでもすごせます。女性の方は靴下を履いているぐらいでちょうどいいようです。就寝時はシャツ1枚の上に羽毛布団を1枚かけて寝ています。これまで寝る際のあったか靴下を20年以上手放せなかった妻ですが靴下をはかなくなり,朝までゆっくり寝られるようになりました。羽毛布団1枚で寝ていると夜中に暑くなることがあるぐらいです。室内を温熱カメラで見てみると窓廻りはどうしても弱点になりますがどこもほぼ同じ温度。寒くないですか?といわれる土間も同じ温度です。土間は蓄熱するよう墨モルタルで仕上げていますので晴れた日は床よりも暖かい温度になり,徐々に放熱されます。外は本当に寒いのか疑うような室内環境が普段提案している室内環境になります。 大事なのはその室温を保つためのエアコン電気使用量ですが1時間あたり150W~200Wの電気で室温が保たれています。日中に陽が差し込む日はその時間帯のエアコンは100W以下に減ります。この日の一日のエアコンの使用量は3.982KWでした。1KW30円として1日120円ぐらいの電気代。検索で床暖房のランニングコストを調べるとだいたい同じぐらいでした。でもガス床暖房は8帖用で8時間だったので24時間ついてるエアコンと比較してはだめですね。電気ストーブとホットカーペット併用の場合だとおよそ4時間で同じぐらいの電気代です。どちらも部分的にしか暖かくないので快適なのは家の一部だけ。夜中に起きても,トイレに行っても,凍えながら生活することになります。 家じゅう暖かい環境に慣れると,どこでも24時間暖かいので夜中に目が覚めて寝れなくても,リビングが暖かいし,トイレに行くのもお風呂に行くのも寒さを忘れます。もう元には戻れません。無駄な設備にお金を使うよりもしっかりした住まいを計画し,長期的に快適な住まいを作っていくことをおすすめします。少ない光熱費で快適な冬を過ごしたい方へ,お問合せはこちらから。いい住まいが増えることを願っています。

耐震等級3にも違いがある。

up - 住まいの情報

最近ではどの会社のホームページにも耐震性能のことが記載され,『耐震等級3』が当たり前になってきました。でも知っている人からすると『ん…?!やばそう』という建物が施工例にアップされていたりします。同じ『耐震等級3』でも無理のない『耐震等級3』と,無理しまくった『耐震等級3』があることは知らないと思います。別に無理しまくっていても『耐震等級3』ならいいよという方には読まないでください。難しい構造を解くのを得意としている会社さんもあるためすべてに当てはまるわけではありません。 結論を先に書くと耐震というのは建物に加わった力がスムーズに地面に流れることが大事になります。また梁は太いと丈夫という感覚は間違っています。太くしないと構造が成立しないからです。だから構造が成立するならばなるべく小さな梁の方が建物が軽くなり,コストも有利になります。 無理している耐震等級3にありがちなポイント その①バルコニーがセットバックしている。参考のパース。間取りはその②にあります。こんなふうに1階のリビングの上に大きなバルコニーがあり,2階の部屋が1階リビングの上に浮いているような間取り。この場合,2階の壁の力は床を支える梁に伝わり,1階の壁に伝わっていきます。あみだくじのように力が流れますが梁の上に壁があるためとても大きな梁がでてきます。梁は大きいと自重でたわむため,2階の床がふわふわした感じになります。長期的に見ても徐々にたわみ,いずれ建具の開閉に支障がでることでしょう。 その②リビング階段が細長くかかっていてその下に柱がない。参考間取りはこちら。その①の話もこちらを参考に。階段の上は吹き抜けなので2階の床の梁は階段と並行にしかかかりません。にもかかわらず,階段横に柱が全くない場合,梁の浮いている長さが4mとかになります。こんな感じの部屋。梁は2階の床荷重や,間仕切りの壁の荷重を受けるので大きな梁が登場します。その①と同じく床はいずれ自重でたわみます。 その③吹き抜けが建物の角にある+階段が吹き抜けとは別の位置にある。参考の間取り吹き抜けが建物の角にある場合,2階のレベルにある梁は耐風梁といって風の力に対抗する梁になります。もしくは全て通し柱にすることもありますが,どちらにしても吹き抜けている場所は横からの風に対抗する梁がないため強風時2階床レベルが一番動きます。クロスが切れていたりするのはそのためです。その吹き抜けに階段があればいいのですが別の場所にある場合,2階の床に大きな穴が2つできることになります。そうすると水平構面といって地震力などに対し有効に働く床が少なく,とても弱くなります。 その④ 1階柱がない位置の2階に耐力壁がある。これは梁上耐力壁といって,知っている人はまずやらない方法。やっている住まいはたくさんありますが,耐力壁があればそれでいいという認識なのでそうなってしまいます。梁上の耐力壁は地震時,梁自体に大きな力が加わります。またその梁から柱へ伝える部分でも大きなせん断力(柱と梁のつなぎを切る力)が発生します。接合金物もしっかりしたものを付けないと力が地面に伝わりません。 まだまだありますが上記に書いた4つは『耐震等級3』になるかといわれるとがんばればたぶんなります。(③はかなり怪しいです)でもかなり無理しています。これを壁量計算で解決しようとするとすんなりOKがでます。梁が負担する力を一切確認しいないためです。危ないなと感じた間取りの参考は耐震等級3を記載するある住宅会社にあった施工例から復元しています。 『耐震等級3』は間取り決定し,契約が決まったのち計算をし,壁の量や柱をふやして取るものではありません。それはおおよその判断が出来ていないという証拠です。判断に困る方の依頼した『耐震等級3』,構造チェックは…?!。はりぼて『耐震等級3』かどうかはお施主さんの知識も必要になってきます(汗) 東南海トラフ地震は政府発表にて30年以内に70~80%の確率で起こるとあります。ニコハウス設計室は自信をもって強い住まいを提案しています。

断熱材を使い分ける理由。

up - 住まいの情報

弊社ではグラスウール,ネオマフォームという2種類の断熱材を,使う部位,物件によって使い分けています。結論を先にお伝えすると『コスト』と『施工精度』を大事にしているからです。同じ断熱性能分の厚みを弊社の『コスト』で比較するとネオマフォームはグラスウールの2.35倍ほど高くなります。『施工精度』とは…同じ断熱材でもちゃんと入れた場合となんとなく入れた場合とで実際の性能値が最大で2倍ほど違うこともあります。100㎜の断熱材でも入れ方で50㎜分しかきいてないってことです。断熱と防湿の精度の高い施工はとーーーーっても難しいということは知っておく必要があります! 最初にグラスウール 弊社ではパラマウント硝子工業のフルカットサンを使っています。グラスウールはコスト面でお値打ちで,使いやすい材料ですが高い施工レベルが必要になります。一般的な壁はわりと簡単に施工できるので,丁寧な施工を心掛ければ一定の性能は確保できます。難しいのは障害物がある場合と屋根面を施工する場合。障害物の廻りは断熱材を丁寧にカットし,どうしても難しい箇所はウレタンなどを吹き付けて補填する必要があります。屋根面は吊り木と呼ばれる木材があるとそのまわりを隙間なく埋めるのはほぼ無理です。おおよその施工になります。また屋根は平らでないため,断熱材のカットをその屋根勾配に合わせて丁寧にやらないと隅の方では必ず断熱欠損がおこります。最後にグラスウールを使った場合は湿気対策として防湿層を施工する必要がでてきます。湿気は小さな隙間でも入ってくるため,連続させることが重要ですが,現場では連続させることが困難な個所が山ほどでてきます。対策を考えて施工をしない場合,連続させることはほぼ不可能でしょう。施工が難しいので,コストはお値打ちでも手間がとてもかかるのがグラスウールの特徴です。 次にネオマフォームネオマフォームはコストが高いのですが施工精度の面でとても有利です。弊社ではネオマフォームを外断熱で使うようにしていますが,家じゅうをすっぽり覆うようにして施工します。外側から貼るため,目視でスキマが見つけやすく,目地を気密テープで止めていくので気密層がつくりやすくなります。施工手間はネオマフォームの方が少なくてすみます。外断熱の場合,防湿層が不要になるので電気配線と防湿面のわずらわしさから解消され結露の心配がぐっと減ります。またネオマフォームは防火面でも認定が取れているため,木の外壁を施工する際の相性もバッチリです。製品コストが高い点は手間の削減で補うことが出来ますが,グラスウールのような吸音性がないため,室内の反響音が気になることがあります。施工の点で雨が降っている時や,雨でぬれた次の日など施工をすることが出来ないので,外断熱を覆うまでの雨養生の手間がかかります。濡れたまま施工した場合,その面は二度と乾きませんので間違いなくカビが発生することになるでしょう。 この2つの特徴をお施主さまにお話しし,理解をしていただきながら断熱の提案をしています。合わせ技も使いますし,どちらか片方だけということもあります。そこは単純に『コスト』と建物形状による施工難度に伴う『施工精度』を加味いたします。 余談ですが弊社の最近の住まいではUa値は0.3ぐらい,気密性能はC値0.3ぐらいですがこのぐらいだと,12月ぐらいの外気温でも無暖房で現場内はとても暖かく感じます。しっかりした高断熱住宅にしたい方,遠慮なくお問合せ下さい。お問合せはこちらから。ここに書いていない断熱材□吹付ウレタンフォーム□セルロースファイバー□調湿系断熱材(木質断熱,羊毛断熱等)以前使っていたこともありますが,なぜ選択肢からはずしたのか・・・,知りたいマニアックな方もぜひお問合せ下さい。わかりやすくご説明いたします。